6月8日是聯合國世界海洋日,綠色和平、中研院生物多樣性研究中心與海龍王愛地球協會等團體聯合發起「吃永續、愛海洋」活動。現場除了發佈「台灣海鮮選擇指南」,鼓勵消費者選購永續海鮮,拒絕或減少食用瀕危魚類,以確保台灣海洋生態環境生生不息,餐桌年年有魚。

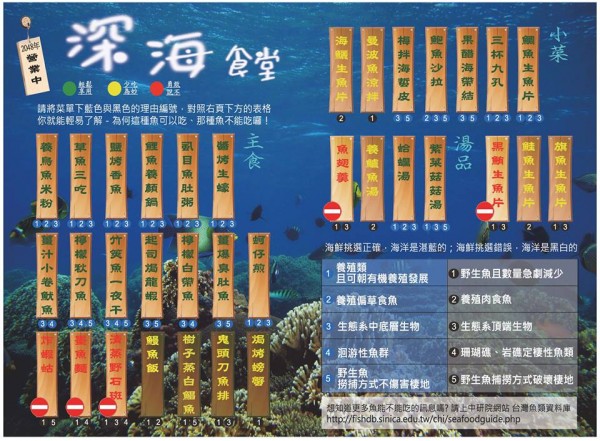

中研院生物多樣性研究中心研究員廖運志表示,現場發放的「海鮮選購指南」是以台灣魚類資料庫為統計來源,綜合採取多項指標製作而成,將台灣常見魚類分為「建議食用」、「想清楚再食用」與「避免食用」三大類。

廖運志表示,這三類海鮮的評定標準除了生物數量之外,另有養殖方式、捕撈方式、攝食來源與生命周期等,來源非常多樣。「例如石斑魚,雖然多為養殖,比較沒有過度捕撈的問題,但牠的飼料來源多為小型的『下雜魚』,捕撈下雜魚的過程同樣會破壞海底生態,所以也在我們『想清楚再食用』的分類項目內。」

長年旅居上海的《廚房裡的人類家》莊祖宜也特地返台響應,現場示範料理黃雞魚、台灣鯛(吳郭魚)和文蛤,鼓勵大家食用本土、養殖、適宜食用的海鮮,尤其對台灣近年發展的台灣鯛讚譽有加,「現在水產的技術非常好,這塊養殖的連皮台灣鯛非常漂亮,保留了皮下豐富的油脂,吃永續也能吃美味。」

莊祖宜更特別呼籲,因為聽聞南美洲的鮑魚捕撈方式有破壞生態之虞,她近年都採用養殖九孔取代昂貴的多頭鮑,滋味一樣鮮甜彈牙,鼓勵大家「不必特別買罐頭鮑魚了!」

跟著時令吃:大魚未必最好

對於海洋資源日漸枯竭、必須慎選食用魚種的理念,長年使用宜蘭在地漁獲烹飪的廚師游文志也相當認同。「根據這幾年採買的經驗,漁獲量的確是變少了。台灣消費者對魚的了解其實十分有限,總是追求體型要大、顏色要紅、漂亮就好,但站在生態的立場,我其實很不建議大家吃大型魚類。」對此,綠色和平與廖運志也十分贊同,大力鼓勵大家多食用體型較小、處於食物鏈底層且為草食者的魚類,以維護生態環境的完整,也兼顧自己的健康。

「以最近而言,我就推薦大家來宜蘭吃鯖魚、竹筴魚、鰹魚等魚類,本土的安康魚也正是肥美的時節。」游文志根據廚師的經驗指出,不要盲目追求「大魚」上桌,隨著盛產季節品嚐魚種,不但能吃到最肥美的料理,也能保護海洋生態。對於游文志推薦的魚種,廖運志也十分認同:「根據學術研究的結果,我們也相當推薦位於食物鏈底層、數量較多的鯖魚、竹莢魚,尤其希望大家避免食用位於食物鏈頂端的大型掠食魚類如鯊魚、鮪魚等。」

但是,廖運志也表示,製作「台灣海鮮指南」的過程中,曾經接到來自中盤商、餐廳業者的反彈。廖運志表示,指南推出之後,甚至連漁業署都來向他們抗議,「漁業署說,我們正在輔導推廣石斑魚,結果你叫大家不要吃石斑魚!」

廖運志無奈地笑稱,現在只能推廣社會教育,期待民間觀念改變之後,也能改變公部門的政策方向:「在推廣海鮮美食時,也能將生態永續指標納入考慮。否則就會像東港黑鮪魚季一樣,不但鮪魚體型越來越小,更促使漁民辛苦越界捕撈。」

為了改變台灣「只有海產文化,沒有海洋文化」的窘境,主辦單位特別結合生態研究與美食作家共同推出的「台灣海鮮指南」與「永續海鮮食譜」,期望能在海洋資源枯竭之前扭轉困局,也讓台灣食客真正吃「懂」海鮮,成為名副其實的海洋國家。

索取「台灣海鮮選購指南」小卡,請聯繫「海龍王愛地球」協會

延伸閱讀:愛海洋也愛海鮮的你,一定要看的海鮮指南

漁業署正在推石斑是因為石斑要滯銷了吧,大陸近年已開始在產量追上,不久就會自我彌補陸自已的需求,養殖業者的痛苦就會出現了,台灣島內如何吃得了這麼多石斑。我們可不可以有一個比較永續的政策而不是腳痛醫腳。