近年吹起養生風,許多人開始動手榨豆漿,但市面上的黃豆卻多是國外基改豆,運到台灣可能已經過半年,不少農民看準這股商機,推出本土小包裝黃豆。台南區農改場場長王仕賢說,相較國外進口榨油的黃豆,本土黃豆蛋白質更高,而且新鮮直送,榨成豆漿香氣濃郁。農委會預計本土黃豆10年內可取代一成進口量,目前已有5家農會開賣,大賣場也買得到。

豆漿機2萬台,小包裝黃豆商機大

上週某親子討論區調查,買了最後悔的小家電,近年熱賣的豆漿機竟名列前茅,其中一項原因是買不到健康黃豆。台灣每年進口235萬噸黃豆,但九成經過基因改造,除了健康、農藥殘留有疑慮,從採收到消費者手上,時間可能長達半年,國外大多拿來當飼料。

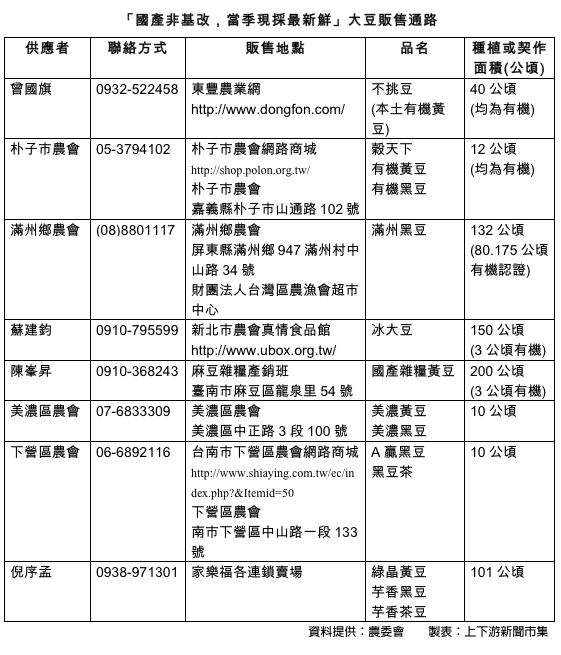

近年休耕地活化,大豆每分地補助4千5百元,許多農會看好國內小包裝市場,包括屏東滿洲、嘉義朴子、台南下營、高雄美濃等四家農會,都和農民契作,滿洲鄉農會契作面積甚至高達132公頃,其中80公頃獲有機認證。

台南農民陳峯昇在麻豆種了200公頃,平均一公頃產量1.8公噸,除了豆漿店等初級加工市場,近年還推出家庭號小包裝,陳峯昇說,國外基改黃豆到港價20多元,本土黃豆成本多出兩倍,加工市場很難接受,因此要以新鮮、健康訴求,直接賣到消費者才有利潤。

農糧署作物生產組組長翁震炘也認為,黃豆價格對注重養生的消費者不是問題,目前全台約有20萬台豆漿機,「一台豆漿機1、2萬,消費者都下手了,一包黃豆多幾十元,他們還是會買。」況且20公克的黃豆,就能打出一大杯豆漿,平均每杯不到10元。食安事件後,消費者對吃更講究,台糖去年試種6公頃黃豆,一個禮拜就賣光光,小包裝黃豆的市場潛力很大。

台南區農業改良場場長王仕賢表示,國外的食用黃豆,必須認證為單一品種,數量其實也不多;目前我國多進口基改黃豆,拿來榨油,含油量較高,以乾基重來算,蛋白質約36%,本土黃豆則至少40%以上。

農委會估,10年內取代進口量10%

近年休耕地活化,許多青年農民也投入種植(攝影/林慧貞)

目前台灣235萬噸進口黃豆,九成拿來榨油,一成作為食用,農委會主委陳保基說,去年台灣大豆種植面積862公頃,產量約1千8百多公噸,今年預計推廣到1千5百公頃,預估產量3千多公噸,還有很多努力空間。

農委會以取代進口量一成為目標,農糧署署長李蒼郎表示,若以每公頃產量2噸計算,種植23萬公噸,面積約要11.5萬公頃,以每年倍增估算,大約10年才能達到目標;農委會會全力輔導本土黃豆,導入產銷履歷、QR-code,希望農民活化休耕地後,可以不要種水稻,轉作黃豆。

不過大豆是旱作,台灣氣候潮濕,產量經常低於每公頃2公噸,王仕賢說,農改場最近育成一個新品種,產量可達2~2.5公噸,預計下個月命名,今年秋作農民就可試種。他強調,水稻和大豆輪作可以降低病蟲害,而且大豆有固氮效果,能增進土壤肥力,幫農民省肥料錢。

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

“農糧署作物生產組組長翁震炘也認為,黃豆價格對注重養生的消費者不是問題,目前全台約有20萬台豆漿機,「一台豆漿機1、2萬,消費者都下手了,一包黃豆多幾十元,他們還是會買。”

他忘了台灣人只買硬體不買軟體耗材的特性了