「而我,只能為你寫一本書。」歷史學者張素玢是彰化員林人,立志為濁水溪立傳,近日出版《濁水溪三百年》。一九九○年代至今,張素玢以田野調查、文獻整理為基礎,書寫濁水溪的重要年代及遭遇的難題。

這本書六月出版,不到一週就兩刷。推出此書的衛城出版認為,這本學術書對當下有豐厚的參照意義,人如何與環境相處、工業與農業怎麼互動,包括中科四期、國光石化,甚至最近的彰南科技園區開發案,都是在濁水溪流域上發生的事。

取水、洪水與治水 逐漸控制濁水溪

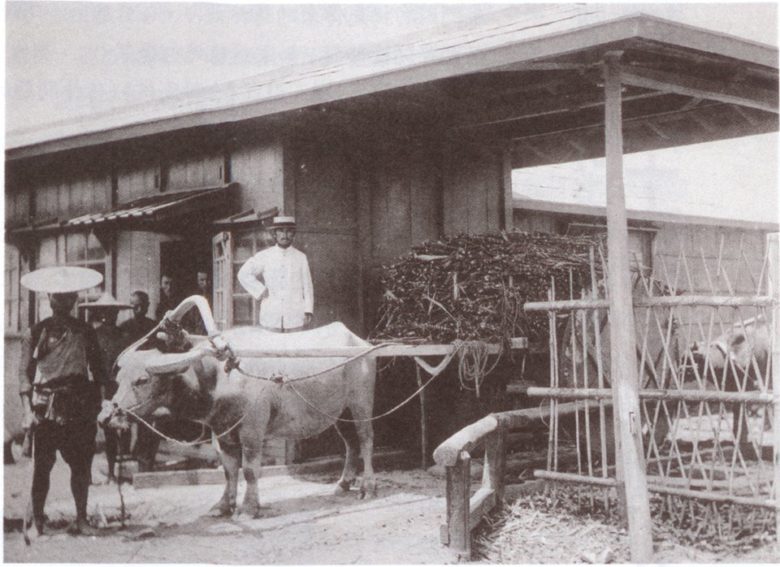

一七○九年,施世榜引濁水溪築八堡圳,灌溉彰化平原上一萬兩千甲的農地。水利設施讓彰化成為大榖倉,到一九三○年代,彰化成為全台人口密度最高的地區。

一八九八年,戊戌年,一場大颱風沖垮濁水溪下游十多個庄頭。張素玢在一九九○年代到當地進行田野調查時,老一輩的村民仍然記得那場大水災,地方也還保有祭拜「溪王」的傳統。

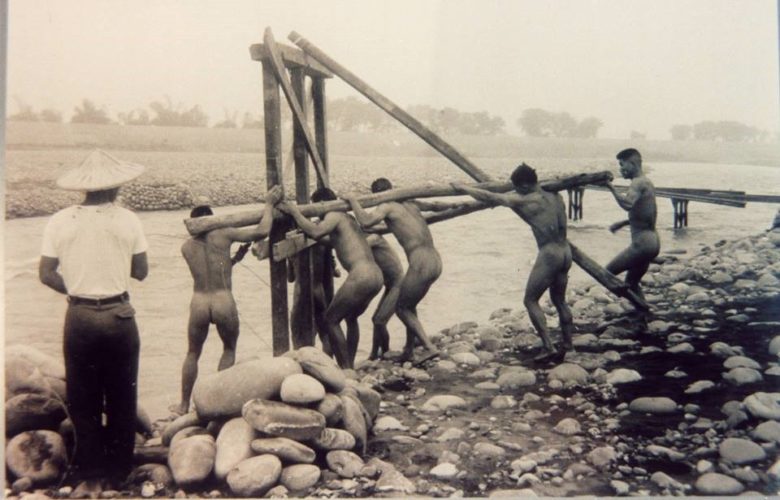

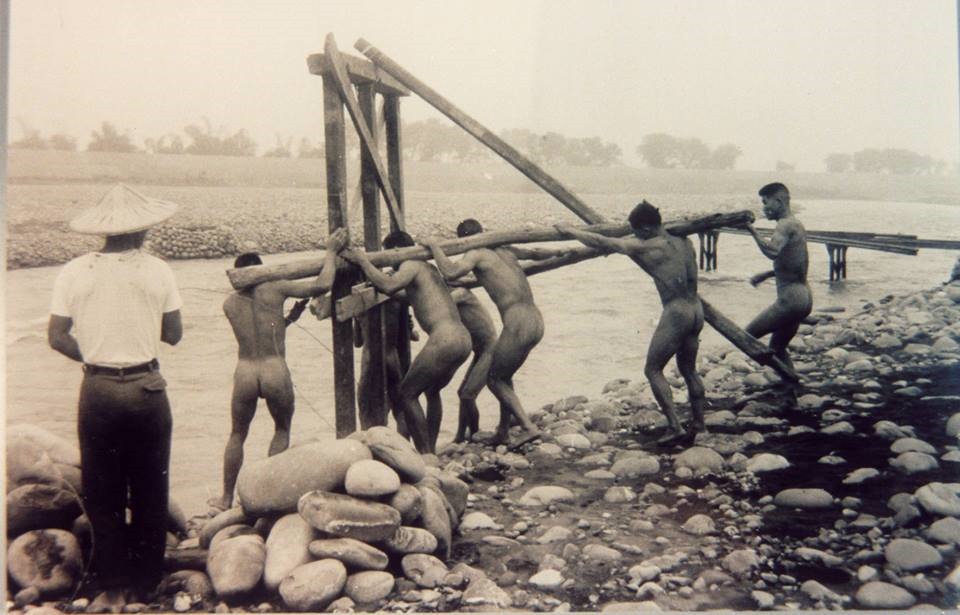

為了治水,日本總督府順著濁水溪上下游,築了四十多公里的堤防,一九二○年完工。這象徵人與河川的關係,從順從走向控制,原先自由發揮的河川被收束,因此多出五千多甲的河床新生地,也就是浮復地,日本官方、日本資本、台灣本地資本紛紛來此搶地。

水庫、地下水、共同引水 徹底利用濁水溪

這片浮復地造就了一批農村有力人士,財富快速積累,社會階層也向上流動。張素玢說:「搶地、炒地皮的事情在一百年前的台灣就有了。」她調閱日本政府徵收地租的冊籍《土地臺帳》,逐一整理、比對,發現這些浮復地的土地轉移非常頻繁且普遍,她分析這種情況「可說是土地投資的的操作手段,並非真正以土地開墾、從事農作為目的」。

不只搶地,還要搶水。一九三四年大觀水力發電廠完工,到一九四五年為止,日本政府在濁水溪上游蓋了三十四間發電所。水力發電供應工業發展,副作用是水庫泥砂淤積,以萬大水庫的淤砂為例,若用載重三十五噸的砂石車,需要二十五億趟才能運完。

上游蓋水庫支撐工業,下游鑿地下水灌溉農業。一九五○年後,台糖引進美國技術,鑿了深水井一二二口。當時的台灣省糧食局局長李連春也呼籲農友開發地下水。

台糖深井加上民間水井,數十年來未管制的結果,便是地層下陷。根據統計,從一九七二年到二○○九年,彰化縣的地層共下陷2.51公尺、濁水溪南岸的雲林縣則下陷2.43公尺。

水庫、地下水之外,還有共同引水計畫。二○○一年完成了集集共同引水工程,直接設一條工業用水管路,直接通往出海口附近的麥寮六輕。

無止盡求索 濁水溪遲早會報復

如果濁水溪是個受訪者,那麼張素玢這位探問者無疑做了極其翔實的採訪。她按年代劃分重要事件,依「人與河川」、「工業與農業」這兩大架構來書寫。

對於濁水溪,張素玢的思考尺度是三百年,她在書中屢屢強調:人對河川施加任何作為,往往是利害相隨的。三百年前興築的水圳,雖然讓濁水溪北岸的彰化發展起來,但也因為水圳的便利,讓污染遍佈、流竄。

張素玢援引各種數據指出:「彰雲兩縣投向工業懷抱四十多年,被哺育了高量的毒素,使得台灣最精華的農業區,卻成為全臺土壤重金屬污染程度最嚴重的地區。」

紀錄片導演柯金源:關注濁水溪必讀之書

長期記錄台灣生態的紀錄片工作者柯金源看完這本書後,感慨地說,如果早一點認識張素玢,一定要與她合作,拍一部影像版的《濁水溪三百年》。

「這是一本媒體工作者必讀的工具書。」柯金源說,光是看書中附錄的「濁水溪大事記」就很有收穫,若想關注濁水溪,不得不看這本書。

為濁水溪立傳,不只是記錄歷史,更是走向未來的重要參照材料。張素玢說:「我實在不忍心看到好山好水變成殘山剩水,我們應該重新思考未來的發展,這樣下去,濁水溪有一天一定會報復。」

很高興有人關心濁水溪.我住在西螺從小在溪邊玩水長大.1970左右.溪水還能到左岸的第一橋墩.現在哪?我只懷疑集集攔河的水給了工業用.溪水流量少了.是不是導致地下沒水地層下陷的原因?天保佑濁水溪岸老實的人民