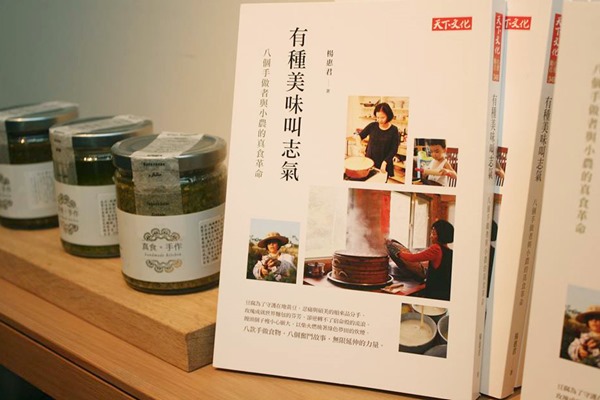

食品工業發達,甜味劑、品質改良劑等化學添加物,取代了食物原味,資深醫藥記者楊惠君,2011年環島期間,偶然結識堅持純天然手做果醬的柯亞,感動不已,花了2年多時間,蒐集全台8個手做者和小農的故事,包括供應吳寶春冠軍麵包玫瑰的農民、從統一企業轉戰手工優格的業者、為了家中愛犬甘願曬成小黑人的紅棗農,今年7月底集結出書《有種美味叫志氣》。

費時2年,記錄用志氣創造出來的美味

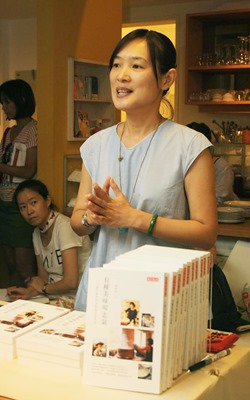

昨天下午,楊惠君在書中主角之一、民生社區碧鶴廚房舉辦新書發表會,精心準備小農果醬、優格、公平貿易巧克力蛋糕、本土黃豆鹽滷豆腐、手工餅乾、鮮採紅棗等,全都是書中小農的產品,50多個親朋好友擠爆小店面,邊吃美食邊聽主角分享心得,臨走前不忘買果醬回家。

現場氣氛熱烈,不過書中主角陳淑慧分享心得時,想到家中愛犬Mia最近視力又惡化,完全出不了門,忍不住哽咽落淚。Mia本來要一起出席發表會。

7年前,陳淑慧放棄台北舒適生活,到苗栗公館種有機紅棗,只為了讓罹患青光眼的邊境犬Mia,有個盡情奔跑的草地,後來又開了家豆腐坊,和農民契作本土黃豆。她感性地說,時時刻刻都知道Mia越來越看不見,「但觸摸土地,給了我陪伴的勇氣,」做農是很有尊嚴的職業,「你怎麼對待土地,它就怎麼回報你。」

楊惠君說,這本書中的主角並非一帆風順,例如「玫開四度」的農主郭逸萍、章思廣,雖然種出吳寶春冠軍麵包使用的有機玫瑰,卻差點因瓶裝水公司擴廠,被南投縣政府收回土地,今年地主又把地收回,好不容易養好的環境,全得移地重來;陳淑慧的豆腐坊,師傅本來要用國外非基改黃豆,兩人最後拆夥,陳淑慧堅持和本土農民契作,一樣做出美味豆漿、豆腐,「這也是為何我把書名取為《有種美味叫志氣》。」

務農過程有甘有苦,圖左為在公館種有機紅棗的陳淑慧,圖右「玫開四度」的農主郭逸萍,雖然歷經挫折,但還是堅持種有機玫瑰(攝影/林慧貞)

人生下半場轉彎,寫書映照生命歷程

這本書也反映了楊惠君的生命歷程,2011年,她放棄穩定的媒體主管職位,一個人背上背包環島,在台中「旅人之森」,偶然遇到才剛開始手做果醬事業的柯亞,一聊之下,才知道她本來也是同行,在出版社當編輯,卻忙到只能以超商食品裹腹,5年多前罹患罕見的「硬皮症」,才開始走上天然手做果醬之路。

那一夜,楊惠君下定決心,要讓更多堅持手做食品的人們被看見,開始在《康健》雜誌撰寫文章,今年7月集結成書。

昨天發表會上,以往認識的媒體朋友紛紛前來祝賀,各地的農民也不遠千里出席助陣,反映出她人生的兩個階段。楊惠君說,這本書許多主角,下半場才開始不同人生,讓她心有慼慼焉。採訪過程接觸到許多用心的人,但也有人半途而廢,這本書記錄了堅持下來的人們,她開玩笑說:「每當人生有困難時,想到玫開四度刷了9百萬卡債,屢敗屢戰,給了很大鼓舞。」

家庭農業當道,大型加工業不是唯一

除了介紹8個手做者,楊惠君另外在每個章節,搭配一個合作農民的故事,她說,媒體不乏小農故事,但要讓小農產品發揚光大,必須配合優秀的「食物設計者」,也就是手做者,彼此相輔相成,才特地安排這樣的書寫方式。

書中的主角,採訪時都只是名不見經傳的小店,如今柯亞的果醬已經賣到上海,甚至進駐日本有機店;馬修的原味優格,也從一間台南小店擴展為10間。

楊惠君感慨地說,台灣社會對於手做食品已經有很高的接受度,但人力到位了,政策卻還沒到位,今年是聯合國訂定的家庭農業年,國際上開始重視以家庭為主的生產模式,但台灣政府卻仍傾向大型加工業,玫開四度到現在仍流離,這本書集結一連串真食革命案例,或許不是每個民眾都會買他們的產品,但可以認真監督政策,一起讓社會變得更好。

心痛。http://m.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1295484

莫忘初衷……