日本O157食物中毒事件後的大刀改革

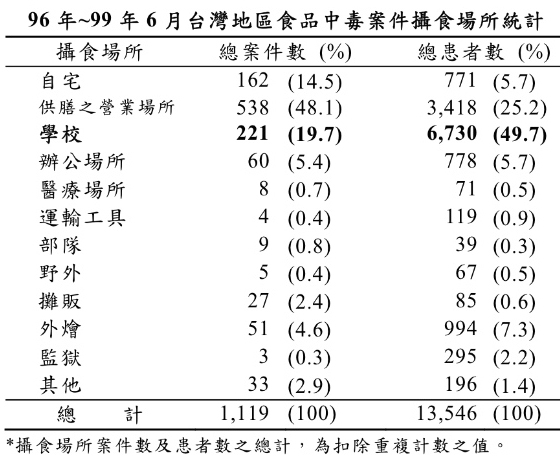

根據食藥署2012年統計,台灣營養午餐的食物中毒案件為89件,患者數多達三千多人,佔了所有食物中毒事件人數的53.6%;又,衛生署食管局的資料顯示,2007到2010年六月間共有221件學校食物中毒案件。

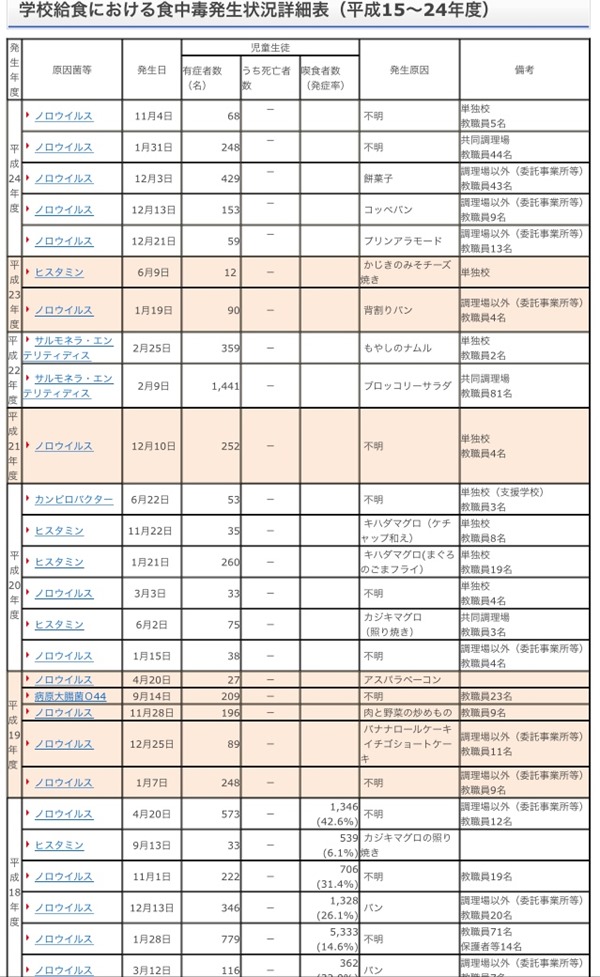

對照日本近十年來的統計,2012年(平成24年)5件、2007年到2010年(平成19-22年)四年間僅有14件,全日本每天有三萬多所中小學供應營養午餐,其衛生管理成果可說是有目共睹。

然而日本也曾經一年大約發生20多起學校中毒事件,大幅改革、徹底落實管理,事實上也不過是這短短十年之間的事。(統計資料請見文末)

改革契機乃是1996年一場嚴重的食物中毒事件。當年六、七月,在岡山、廣島、大阪一帶,發生了「出血性大腸桿菌O157」大規模感染,患者數高達9600人,3名孩童因此死亡,不僅造成社會震動,也促成了學校營養午餐衛生管理的改革。

午餐檢體保存兩週、確保加熱溫度

資歷深厚的營養師與調理人員說起這個事件,仍然記憶猶新:「那一年發生之後,站在調理場裡面都會怕。我們每天兢兢業業,深怕孩子們的營養午餐出問題,結果現在所有的努力好像都付諸流水,很沮喪」、「但經過這次,營養午餐的衛生管理改頭換面,變得非常嚴格。」

在這之前其實並不是沒有衛生管理基準,只是不確實。97年厚生省頒布了以HACCP(危害分析重要管制點制度)(註一)為原則的手冊,彙整了調理過程中的管理事項,文部科學省也設立了學校營養午餐衛生管理委員會,負責稽查衛生狀況,「大量調理設施衛生管理守則」、「學校給食衛生管理基準」等也做了全面的統整。

第一個改革首先是針對午餐檢體的保存。在O157事件之前,為了追蹤感染源,營養午餐通常會冷凍保存三天,這是因為許多食物中毒症狀最晚會在七十二小時之內顯現,台灣目前多半保留二~四天,也是根據於此。然而O157從進入人體到出現腹痛、血便等症狀則要花上四到十天,使得當年的源頭難以追蹤,僅懷疑是白蘿蔔苗(かいわれ大根)造成,因此現在日本規定,營養午餐的檢體需要保存兩個禮拜才能丟棄,也編列了預算,大規模導入冷凍設備。然而近十年的食物中毒事件仍有三成無法推定原因,因此根本仍然是「預防勝於治療」。

日本較常生食,沙拉、拌菜(和え物)中常有生菜,但在事件後拌菜被禁止了一段時間,現行規範也不鼓勵生食,連日本人習慣生食的小黃瓜、番茄等,都要加熱到75度以上,並持續一分鐘。

分區分色作業、人不動食材動

一踏入調理場,就會被明亮的空間、顏色各異的地板吸引。不論哪裡的調理場,都會分成污染作業區與非污染作業區,並且為了防止調理員移動所造成的污染,會各自負責固定區域的工作,並穿不同顏色的圍裙來確保作業程序不會混淆。

舉例來說是這樣的:

早上,身穿白色圍裙的調理員在室外檢查今天的食材之後,移動到食材處理室,將沾有泥土的馬鈴薯、洋蔥等蔬菜清洗三次,去皮,搬到調理室,由身著藍色圍裙的調理員接手,再切塊、清洗、加熱,穿著白色圍裙的調理員絕對不能進入調理場。有的學校則設置兩邊相通的冰箱,杜絕移動時任何可能的污染。

食材加熱之後由身穿黃色圍裙的調理員接手,負責混合、調味等工作,並規定調理場內任何食材或器皿,絕對不能放置在離地面五十公分以內的地方,「以前可能從清洗到最後的調味,都由同樣的人來完成,但這樣人員的移動範圍廣泛,有可能會因為揚起的灰塵或濺起的水花造成污染。」盡可能的人不動食材動,除了設計營養美味的菜單,營養師還必須考慮到怎麼樣的人力配置,作業動線才能夠順暢,「剛開始的時候,那比想菜單還要難!」

分成食材處理室、調理室、洗淨室,以確保不會互相污染(照片來源:東京文京區青柳小學校)

徹底保持清潔的洗滌方式、「乾燥系統(dry system)」的導入

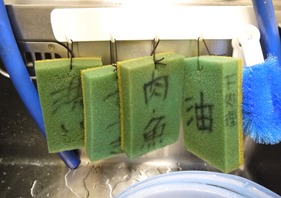

現在的營養午餐調理場大多裝設有長柄的水龍頭,有的地方也會導入自動感應設備,確保不需用手關水,「水龍頭很多人摸過,難保不會有細菌傳播。」洗手時必須洗到手肘部分,用刷子洗刷指甲的縫隙,菜瓜布也會分成魚肉、蔬菜、油等不同用途,以杜絕互相污染。

要踏入神聖的調理場之前,一定要先徹底的洗手、換穿鞋子和衣服。

以往調理場的地板總是給人濕搭搭的印象,調理員多半穿著長靴,拎著水管刷洗地板,或是將大鍋內的油水倒入場內的排水溝,但日本中小學的調理場的地板卻常時保持乾燥,這歸功於「乾燥系統」的導入。

乾燥系統指的是讓所有調理器具產生的廢水都可以透過另外的排水管排出,不同於以往的wet system,可以保持地板乾燥,「以前用溫水洗地板,大家都穿長靴,但是後來發現只能保持一時的乾淨,濺起來的水花可能帶有細菌,要是彈到食物或是器皿上就會造成污染。」

細菌會因水分、營養、25度以上的溫度增殖,事件後日本各地皆積極導入乾燥系統,務必做到調理時地板是完全乾燥的狀態。近年日本細菌性食物中毒僅有零星案例,可說是徹底分工與乾燥系統的功勞。

(左)地板分色,用來區隔作業區(右)進入調理場時都要換穿鞋子。圖片來源/東京文京區青柳小學校

(左)菜瓜布分開始使用避免污染(右)用來刷洗指甲縫隙的刷子。圖片來源/東京文京區青柳小學校

每天確認第一線人員的身體狀況、做好內兩小時食用

營養師和調理人員每天早上會自我檢查健康狀態,要是狀況不好、有發燒現象,是不能進入調理場的。由於許多人會擔心自己請假造成別人的麻煩,往往硬撐著上工,反而成為感染源。近年鼓勵有異狀就回家休息,要是當天兩人缺席,校長就得打電話到鄰校「借人」,或是找附近擁有大量調理經驗的婆婆媽媽前來救急。

為了防止放置過久造成細菌的附著與繁殖,規定必須要當天現做、在做好的兩小時內分送並食用完畢。從前有的拌菜會在前一天做好,或是夜間學校的營養晚餐與午餐一起調理,等到晚上再供應,現在都是被禁止的。

不只衛生問題,也影響了味道。「料理在剛做好的時候是最好吃的。」調味再怎麼好,如果放置太久,炸物的皮會軟掉、熱湯變涼、勾芡會凝固,美味打折扣,也影響學童的食慾。

「為了確保能夠在不超過兩小時分送出去,在設計菜單的階段就必須思考菜餚的調理方法、要怎麼互相搭配,這也是學校營養午餐和家裡的飯菜很不一樣的地方。」

調理場外的衛生管理為隱憂

但日本調理場內即使規範的再嚴格、實施的再徹底,調理場外的管理卻鞭長莫及,委託工廠製造的麵包,近年有增加趨勢的民間團膳業者,就是管理上的隱憂。

近年的食物中毒案例諾羅病毒就佔了半數以上,其感染源多半來自麵包,而且感染力強,易造成學童家人的二次感染。營養午餐麵包由於利潤不高,大麵包業者不願承辦,通常委任地方上的小工廠製作,衛生管理由地方衛生局管轄,文部省無法直接介入,即使有需要改進的地方,不像調理場有中央預算可以導入新設備,也使得小工廠的衛生管理往往無法落實得很徹底。

民間團膳業者也是個問題。「學校給食甲子園」的發起人、文部省營養午餐衛生委員的馬場鍊成說:「自從看過民間團膳業者的工廠後,我已經十年不吃便利商店便當,現在卻為了節省預算,把營養午餐業務外包給這些業者。」

許多市町村委託民營比例逐漸升高,如廣島市現已全部交由團膳業者調理,再配送到學校,由於運送過程長,容易引起食物中毒。馬場還指出,業者的另一大問題,是消毒酒精的濫用。

「為了避免中毒,業者們過度噴灑消毒酒精,這些到最後都吃進學童的肚子裡,但一些基本功,像是用抹布擦拭台子的時候也要擦到台子的側邊部分等等,卻往往忽略掉。」由於團膳業者也屬於各市町村衛生局所的管轄範圍,與調理場的管理往往無法同調。

光鮮之下的十年功

近年由於食育,日本營養午餐備受矚目,然而許多教育委員會的人員、營養師卻不約而同、異口同聲地說:「基礎不先打好,談飲食教育也是白談。」也有營養教諭苦笑:「我的本業應該是要設計菜單,但現在課太多,只能交給別的營養師負責。」

營養均衡的餐食、良好的衛生管理、人性化的過敏對策、天天現做少用加工品、趁熱吃完,還有要讓學童發自內心的說:「好吃!」

當以上都做到了,下一步,才是食育。

──────────────────────────────────────────────────────

(日本營養午餐系列報導,請點選這裡)

(【日本通信】系列文章由 財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

(日本通信系列閱讀,請點選這裡)

06~12年日本食物中毒狀況統計

這一篇暴露出作者對台灣現狀的陌生。這篇文章描述的就是HACCP,台灣這幾年,沒有先拿到HACCP先期輔導標章再拿正式標章的團膳業者,連去標學校營養午餐的資格都沒有,但問題還是層出不窮。有興趣可以好好探討一下為什麼

你好~歡迎分享台灣的情況啊!文中並沒有說台灣沒有HACCP喔,只是寫出了日本在事件後落實了HACCP的做法所達到的效果。因為我不了解台灣營養午餐廚房現場的衛生管理,僅能把近年的數據作一些比較,若您能分享台灣的現場情況,那真是非常感謝!我也在想台灣問題多的原因,是現場沒有落實呢?還是配送過程中出包?寫此文也是希望能夠互相切磋學習,謝謝!