爆米香是許多人懷念的鄉村滋味,75年次的賴咏華不僅自己種田,還學做「土壟」碾米,今年4月預計開著改裝的爆米香車,巡迴全台16縣市,用當地米爆米香,目前正在網路募款。賴咏華說,自己的三個身份,剛好涵括一粒米從泥土到嘴巴的過程,希望透過爆米香巡迴之旅,讓更多在地人知道身旁的在地好米。

用爆米香認識在地米

「來來來,要砰啊!」許多老一輩的人對這句話一定不陌生,每當街頭傳來這句吆喝聲,表示香噴噴的米香要出爐了。

爆米香是台灣以前常見的米食加工方法,利用壓力鍋加熱讓米膨脹爆出,再拌入香甜的麥芽糖,冷卻後放入膜盤壓勻,分切成小塊,就成了以前鄉下小孩最常見的零嘴,每當爆米香車巡迴到鄉下,小孩子總是第一個衝出家門,帶著自家的米和麥芽糖,團團圍住爆米香師傅,期待手中沈甸甸的稻米,像魔術般變成清脆的米香。

土生土長的台中市人賴咏華,雖然沒經歷過那個年代,只吃過市面上的爆米香,但4年前到苗栗學種稻後,開啓了一連串米食文化的研究,去年9月買了一台中古爆米香機,開著改裝的車子,到處在各個市集「表演」這項逐漸沒落的傳統技藝。

爆米香的口感和米的狀態有很大的關係,賴咏華說,秈米比較長,做出來的米香相較之下較硬,口感扎實,粳米則較鬆軟,入口即化;糙米米香香氣濃烈,白米則比較鬆,顆粒較大。

親自爆米香後,他才發現原來不同的米爆出來的米香,口感和風味大不相同,加上近年食安事件頻傳,他逐漸興起巡迴全台、用當地米爆米香的想法,「我想讓大家重新審視在地食材的美好與優越。」

巡迴16縣市,用好材料爆出好米香

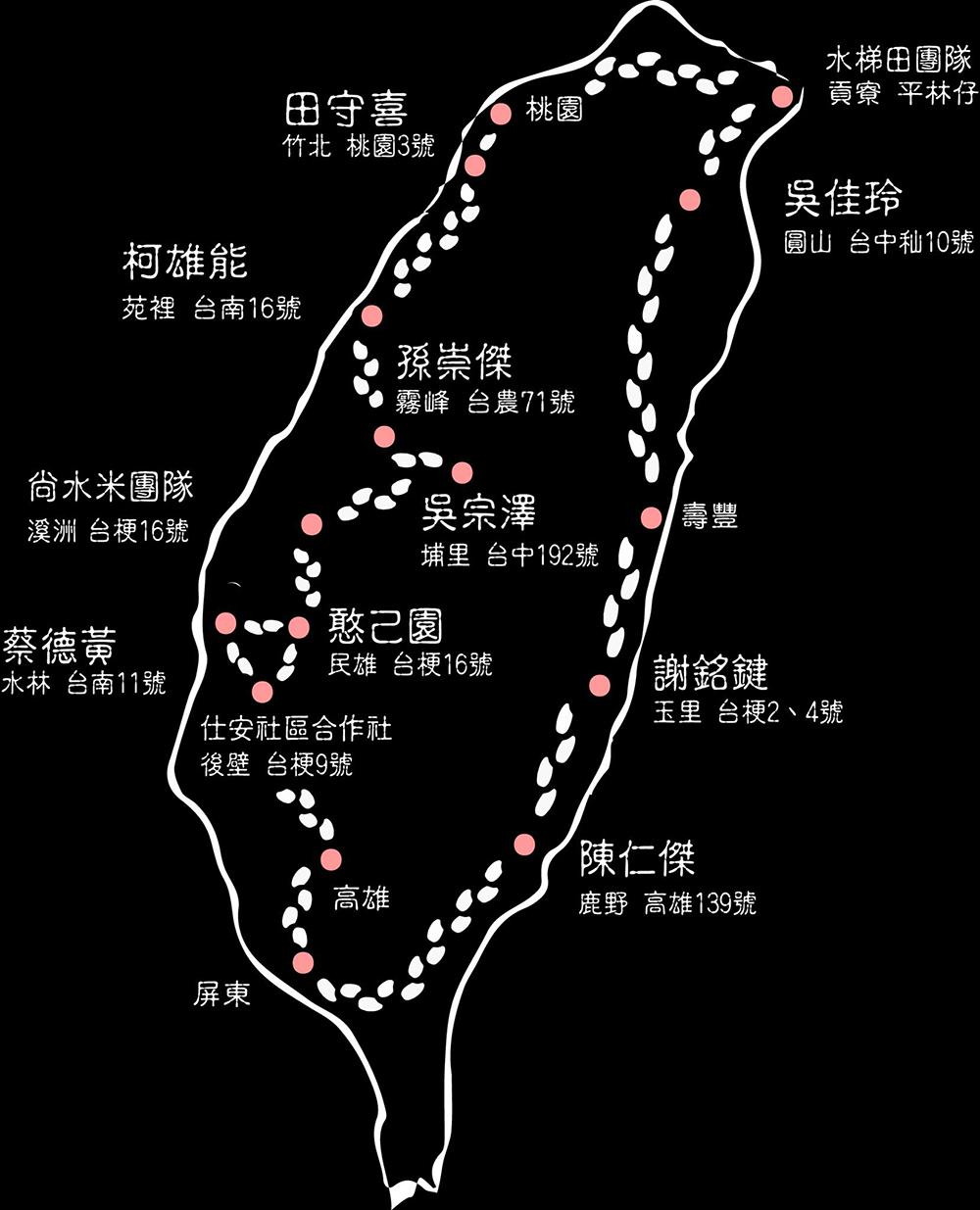

賴咏華計劃4月踏上旅程,從宜蘭到屏東、花蓮到埔里,拜訪16個縣市的農民,包括新竹冠軍米農民田守喜的桃園3號、宜蘭員山年輕女農吳佳玲的台中秈10號、花蓮漫畫農民「小劍劍」的台粳9號等,贊助的民眾依金額不同,可獲得一包米香,以及這些農民種出來的好米。

若民眾捐款1萬,爆米香車還可到指定的偏鄉學校,製作專屬當地學童的爆米香,請當地稻農解說種田的過程。

除了選擇當地友善耕種的米,賴咏華連麥芽和糖、油也不馬虎,選擇「自己也想吃的原料」,拋棄有基因改造疑慮的黃豆沙拉油,改以雲林花生冷壓製作的花生油,比沙拉油貴7倍;麥芽糖則來自新莊翁裕美商行,以傳統古法,用小麥草汁發酵蒸熟糯米,不加任何添加物;他自信地說,爆米香公開透明,加了什麼料都看得到,絕對沒有食安疑慮。

三種職業,串起稻米的一生

賴咏華頂著交大光電系的光環,到鄉下種田、拜師學習土壟,重現古早碾米、脫殼的景況,成為全台灣最年輕的土壟師,現在又成為爆米香師,三種身份,剛好串起稻米從泥土到嘴唇的完整旅程。

對他而言,在地食材做成的爆米香,不僅是重建食安信心的一環,也是找回稻農驕傲的重要契機。「過去每個稻農都會說我種的米最好吃,但是現在農民都把自己種的米賣出去,再到市面上買米,從種植到產出,中間的過程是斷裂的,農民的驕傲不見了。」

賴咏華有感而發地說,民眾只想吃到漂亮、便宜的米,農民只好用農藥化肥,追求產量,民眾不知道米從哪裡來,增加食安風險,農民用農藥、化肥也傷害自己的身體和土地,希望透過這個計劃,連結消費者和身旁的農民朋友,認識農作物「從泥土到嘴唇」的過程。

備註:相關巡迴資訊可洽「從泥土到嘴唇」粉絲頁,募款資訊請點選這裡

延伸閱讀:交大高材生手工製米 古老土礱唯一傳人

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

因為目前的米種育種目標食味似乎都是以白米來測試,還蠻期待各種糧食原粒膨化的比較結果,包含各種雜糧比如高粱、藜及小米等。另蠻好奇有色米或香米的狀況? 另不曉得其他澱粉類有可能膨化嗎? 比如說番薯跟芋頭切細粒?