「與其他國家牛肉相比,美國牛排濃郁迷人的香氣與柔嫩多汁的口感,令人念念不忘…」時常可見餐廳業者為行銷美國牛肉,襯托美牛「頂級」風味,以「牛排」方式料理。料理前,服務生還會詢問饕客要幾分熟,因為這樣最可以吃出美牛肥育過後的細嫩口感。

「與其他國家牛肉相比,美國牛排濃郁迷人的香氣與柔嫩多汁的口感,令人念念不忘…」時常可見餐廳業者為行銷美國牛肉,襯托美牛「頂級」風味,以「牛排」方式料理。料理前,服務生還會詢問饕客要幾分熟,因為這樣最可以吃出美牛肥育過後的細嫩口感。

不過,吃未全熟的牛排,不但得面對感染病菌例如大腸桿菌O157的風險,如果殘留瘦肉精,由於加熱時間較為短暫,攝入萊克多巴胺的風險也必須正視。

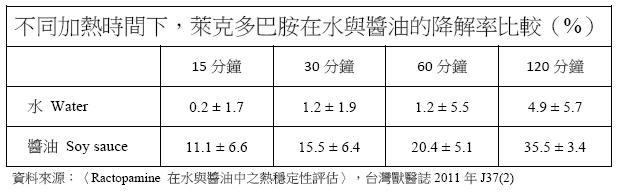

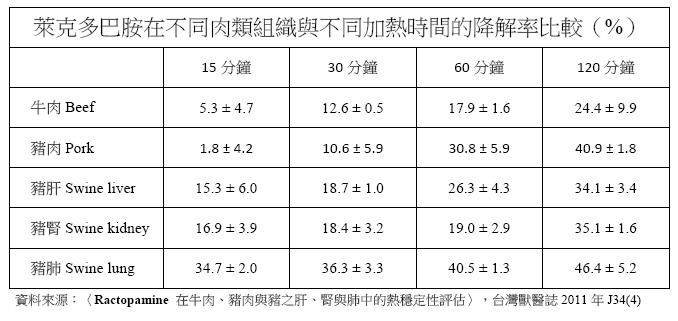

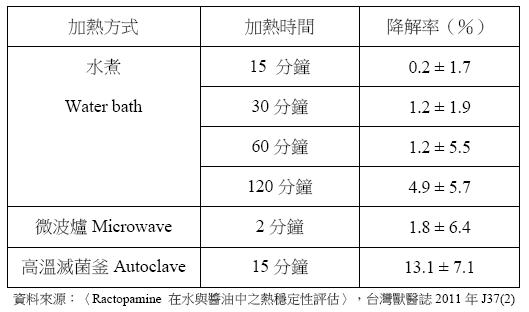

台大以及興大的獸醫專業學院研究團隊曾針對瘦肉精萊克多巴胺在「水與醬油」以及在「牛肉、豬肉及豬之肝、腎與肺中」的熱穩定性,進行評估與實驗。報告顯示,萊克多巴胺隨著加熱時間長短,以及所處的水性基質與肌肉組織不同,降解率也不一樣。

所謂降解率是指殘留肉品的藥物經過加熱後,原來藥效降低或是毒性減少的程度。實驗結果顯示,加熱時間越長,萊克多巴胺降解的程度越高,但最多只有一半,無法完全消除殘留。

研究團隊成員之一的中興大學獸醫學系教授周濟眾指出,現行畜牧業使用的抗菌劑或含藥物飼料添加劑,雖然大部份經過烹調處理或加熱後會遭到破壞,但不同種類藥物的熱穩定性並不一致,以瘦肉精克崙特羅clenbuterol 為例,在沸水中就相當穩定。

由於目前尚未見到任何有關於瘦肉精萊克多巴胺熱穩定性的相關研究報告,因此研究團隊從國人的料理習慣出發,設定不同的加熱方式與不同基質,觀察萊克多巴胺的熱穩定性變化,提供食品安全上的參考。

周濟眾表示,畜產品中殘留藥品的降解率,大多與加熱時間及加熱溫度有關,加熱時間愈長或加熱溫度愈高,藥物的降解率會隨之增加。本實驗也見到萊克多巴胺降解率隨加熱時間增長而增加的效應,不過增加的幅度因基質不同而異。

以水與醬油這兩種基質為例,加熱120分鐘後,萊克多巴胺於水中的降解率只有4.9%,但在醬油中可達35.5%。周濟眾認為,這顯示醬油中水份以外的成分,會增加萊克多巴胺的降解。至於究竟是鈉、蛋白質、胺基酸、有機酸、醣類,還是醬油中其他微量成分共300多種物質有助於提升萊克多巴胺的降解率,則待進一步釐清。

至於針對萊克多巴胺殘留在不同組織的肉品中加熱比較,同樣的加熱條件120分鐘後,萊克多巴胺在牛肉中的降解率最低,約為24.4%,豬的肌肉、肝、腎及肺臟間的降解率,則介於34.1~46.4 % 之間,其中又以豬肺的降解率最高。

周濟眾解釋,萊克多巴胺在不同肉品與內臟中的的降解率不同,推測應該與肌肉組織蛋白的組成、結構或藥品與蛋白的結合情況有關。以肺臟為例,由於組織較鬆散,在同等重量的情況下,肺臟的體積較大,加熱時的受熱體積也相對較大,降解率也較高。但對牛、豬等肌肉而言,組織較密實,萊克多巴胺加熱時較不容易游離。

這樣的研究結果若反映到日常生活當中的肉品料理習慣,周濟眾認為,無論是牛肉或豬肉,用紅燒燉滷的方式料理,較能降低攝入萊克多巴胺的風險,因為這類的料理方式除了會使用醬油,加熱時間也比較長。舉例來說,在肉品重量與萊克多巴胺殘留量一致的情況下,食用紅燒牛肉的風險比牛排低,因為牛排的加熱時間遠低於紅燒料理。

不過研究報告最後也指出,無論萊克多巴胺在何種肉類組織,即使用水煮加熱長達120分鐘,均無法完全破壞。也就是說,日常水煮料理並無法完全去除萊克多巴胺在肉品及組織中的殘留。至於其他的烹調方式,如煎、炒及油炸對萊克多巴胺在組織中降解的影響,需要更進一步研究。

推薦閱讀

我的建議是, 標題下的太武斷, 萊克多巴胺加熱降解後對人體難道就沒影響?

謝謝Yang的問題,其實我下的標題,特別是使用風險比較的概念來談。風險高低與否,當然都無法保證絕對安全。理想上我們都不希望吃到有瘦肉精的肉品,但是最後如果因為管理的漏洞而可能吃到帶有瘦肉精的肉時,如果儘可能降低攝入的機會,對人體造成的負面效應也就當然越低。但是否就意味沒有影響? 我想應該也沒有人可以拍胸脯保證吧

標題的框框是:「瘦肉精陰影下」 吃紅燒牛肉比牛排的風險低,所以,這篇文章就可以理解—假設你不小心吃到含瘦肉精肉品,那麼,紅燒的風險比牛排低!!

謝謝歐陽姐的指教。我們都不希望吃到瘦肉精,但如果日常生活真的還是有機會與可能性,烹調方式是勉強降低風險的方式之一了

這篇的風險評估有一個漏洞,它假設了紅燒牛跟牛排使用同樣的牛肉,但實際並非如此。萊克多巴胺的使用增加瘦肉,減少脂肪,產出來的肉乾而硬,適合做紅燒牛。而牛排需要大量油脂提供香甜跟柔嫩口感,因此供應牛排的牛很可能不太使用萊克多巴胺。脂肪含量不足,口感與市場反應不佳,正是導致萊克多巴胺牛難以超過美國市場半數的主要原因之一。

然而選擇沒有萊克多巴胺的牛肉,風險就會大減嗎? 答案是否定的。因為美國牛還廣泛使用了當初歐盟禁止的性激素與類性激素,對追求儘量低風險的人而言還是不夠安全。當然,站在儘量低風險的角度來看,紅肉本身就有問題,光是裡頭的天然雌激素跟高鐵質對婦科腫瘤促進生長的效果,就夠讓某些人害怕的了。

一旦把風險的容忍值調低,萬物都有問題。但我們必需不斷思考考論的是,究竟什麼樣的風險可容忍,而什麼樣的風險應該被管制。如果因為炒作的關係對塑化劑或者萊克多巴胺訂出嚴格標準,那麼這個標準是否也同時應該拿來檢視所有目前的殘留物規範?如果要標準一致的話,有機農作是否真能養活世界?

對缺鐵性貧血的女性患者,有些婦科醫師還會鼓勵吃紅肉,所謂的風險,對不同族群而言定義也不同。

其實台灣的殘留物標準,只要考慮能不能養活台灣就行了,講養活世界是不切實際又轉移焦點。

台灣本地畜牧業一直都禁用瘦肉精,是最嚴標準,也沒讓台灣農民活不下去。所以台灣要放寬標準,絕對也跟養活台灣人沒關係,就純粹是國際政治經貿的交換條件罷了--所以一開始訂當然要越嚴越好,後續才能有更多調整空間當談判籌碼。