訪問學校: 龍肚國小 (6/2416:00-17:30、宋瓊琳校長與黃鴻松主任)

「本校在日治時期,1928年為龍肚農業補習學校,校地有五公頃。」宋瓊琳校長一邊說著,一邊帶領著我們參觀校園,「現在,全校140多位小朋友,要帶著孩子把偌大校園整理好,真的很不容易呢!」龍肚國小雖然是全國知名的食農教育學校,但進入學校才知道,坐擁寶山要能持續維持運作,也是非常不容易的。

「本校在日治時期,1928年為龍肚農業補習學校,校地有五公頃。」宋瓊琳校長一邊說著,一邊帶領著我們參觀校園,「現在,全校140多位小朋友,要帶著孩子把偌大校園整理好,真的很不容易呢!」龍肚國小雖然是全國知名的食農教育學校,但進入學校才知道,坐擁寶山要能持續維持運作,也是非常不容易的。

作為農業補習學校前身的龍肚國小,確實有著其他學校無法比擬的優勢。

「我們進行食農教育已有10年歷史,也是某種程度達到了傳承了創校時的校風,雖然1935年原來的農業學校遷往旗山(也就是現在的旗山農工),也因當時附設農校的因緣,也就奠定了今天的校地格局。不過,偌大的校地,在人力有限的狀況下,我們除了維持水生植物區外,後山的林地採低度干預,現今漸漸呈現出生態的多樣性了。」宋校長說:「我們的後山還有很漂亮的木棧道,可供休憩,不過顧及安全,外人要來參訪,必須要預約。」

位在客家聚落,校長與主任同為客家人,看著他們與居民間熱絡攀談的情景,可見學校與社區相處融洽。

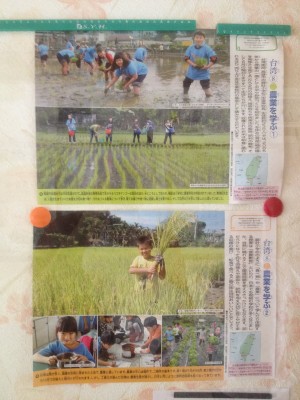

「2005年我們啟動『看稻子長大~喚醒學校歷史』計畫,從農糧署計畫申請開始,後來一步步走向今天的自給自足。」宋校長說:「我們在校外租田3-4分地給學生種稻體驗。田租、買秧苗、肥料、聘請農夫田間管理…,是主要的支出,我們靠販售生產的稻米,除了補貼成本,盈餘還補助學生畢旅費用每人1000元。而稻米販售目前採預購方式,家長、老師、榖東會等熱情採購。此外,配合每年七月美濃黃蝶祭生態嘉年華的攤位,讓我們五年級同學一面負責生態教育解說,同時賣米,賣米所得就是他們畢旅的基金,這真是最真實『自食其力』!」

黃鴻松老師補充:「目前學校的食農教育,採用春天種稻、秋天種菜的方式進行,同時會配合旗美社區大學關注農村的系列講座,讓師生共同參與,學期中,也會辦理『食農講堂』,這學期是欣賞『貢寮水梯田』的紀錄片,也認識了美濃以外的農村文化。

曾經我們的稻米往往一生產就被預購一空,學生吃不到自己種的米,覺得不符合食農精神,因此,從幾年前,我們會預留一部分的米,當作學生的營養午餐及各年級米食製作的材料。而秋天的蔬菜,像白玉蘿蔔會作成醃蘿蔔,黃豆則打成豆漿,未來計畫教學生製作味噌,高麗菜則拿來包水餃,並和社區的獨居老人分享,讓孩子懂得感恩惜福。」

曾經我們的稻米往往一生產就被預購一空,學生吃不到自己種的米,覺得不符合食農精神,因此,從幾年前,我們會預留一部分的米,當作學生的營養午餐及各年級米食製作的材料。而秋天的蔬菜,像白玉蘿蔔會作成醃蘿蔔,黃豆則打成豆漿,未來計畫教學生製作味噌,高麗菜則拿來包水餃,並和社區的獨居老人分享,讓孩子懂得感恩惜福。」

2014年本校的畢業典禮「尊師種稻」榮獲統一麥香的十大經典畢業典禮,「每年畢業週的辦哩,白天會去探訪社區、拜訪耆老,當晚會夜宿校園與師長同歡,並且親手製作謝師宴感謝老師。」宋校長說:「我們將學生的農事體驗與學校行事曆完全結合,稻米在畢業前收割,象徵孩子的學習告一段落,在畢業典禮上還會進行『把這份勤傳下去』的儀式,畢業生把鋤頭、書、稻穗傳給在校生,讓食農精神在龍肚代代相傳。」