內政部今天審查「全國區域計畫」農地修訂版本,為了確保優良農地能夠農用,農委會將現有農地劃設成4級(依序簡稱為農一、農二、農三和農四),農委會有意將農一、農二和農四納為「第2級環境敏感地區」,而非較嚴格的「第1級敏感區」,因農一、二、四加起來佔全台「可利用農地資源」的九成面積,因此環保團體極力反彈,會議上砲聲四起。

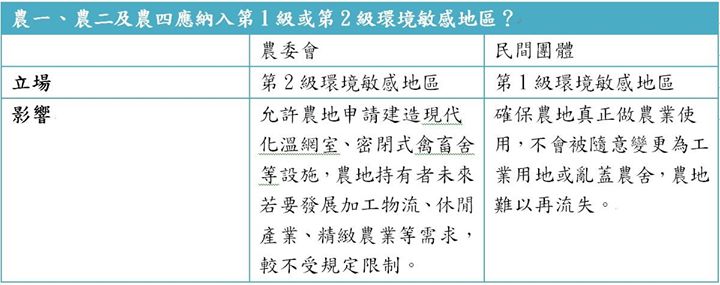

所謂的第1級環境敏感地區,代表納入此區域的農地不可任意申請設施變更及土地變更,轉為工業區或是搭建需有建築執照的禽畜舍,第2級環境敏感地區則不受此限,只要符合主管機關的相關法規都可以提土地變更申請。

農團:台灣農地流失,應採高強度保護農地措施

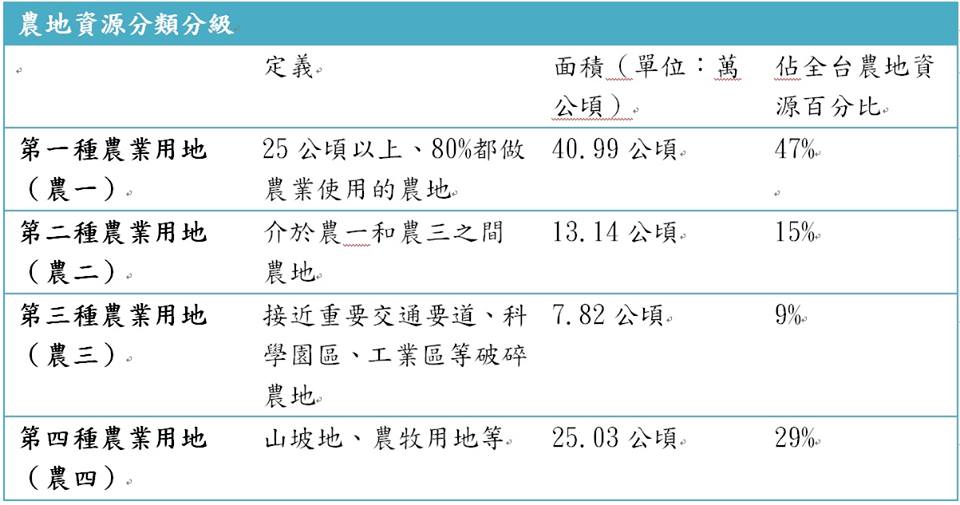

以往農地只分特定農業區和一般農業區,配合區域計畫,農委會前年盤點全台農地資源,將農地分4級。25公頃以上、80%都做農業使用的大塊農地分為農一;接近重要交通要道、科學園區、工業區等破碎農地列入農三;介於農一和農三的列為農二;至於農四則為山坡地、農牧用地等。

今天會中意見分歧的是,日前內政部召開全國區域計畫修正案公聽會時,與會專家建議,約有79萬公頃,佔全國農地資源九成的農一、農三和農四應列為第1級環境敏感地區,而非農委會目前規劃的「2級環境敏感區」。

我國糧食自給率長年低於政府訂定的40%目標,今天與會的台灣農村陣線發言人陳平軒指出,在糧食自給率持續低於、每10年流失高達4萬公頃農地的狀況下,農地不足已是不爭的事實,因此既然要保護農地就要用最高強度的管制措施,列入1級環境敏感區,限制其變更,讓農一、農二和農四都能優先作為糧食生產,而非列入2級環境敏感區,讓農地有有條件開放的可能。

關注山林保育的地球公民基金會研究員潘正正則強調,目前全國實際從事農業生產的面積大約剩下50、60萬公頃,而農委會調查統計得出的農一、農二和農四加起來卻有79萬公頃,其中農四是山坡用地,這類農地從事生產不如平地穩定,若大規模用來栽種糧食作物也會牽涉水土保持的問題,但農委會為了湊齊79萬公頃的農業資源目標,竟然將農四也納入,顯然有「灌水」嫌疑。

「平地農地有劃分等級,為何山坡地不用?」潘正正表示,目前納入農四25萬公頃的山坡用地,分類粗糙,有的是可耕種的淺山丘陵、有的卻是崩塌地、有的上頭早已長滿次森林,難道這些土地全部都可作糧食生產使用嗎?農委會應該要藉此機會好好調查,盤點山坡地的現狀,再進行更細緻的分類。

農委會:農地列入一級敏感區,農民利用方式將受限

對此,農委會企劃處長曹紹徵解釋,農委會當然希望農地都能供作農業使用,但不代表必須全部放在那裡做生態保育,畢竟農業經營有其發展需求,傳統的農耕方式一年所得僅有20、30萬,根本無法支持農民家計使用,所以提升其生產、發展二三級農業附加價值產業非常重要。

曹紹徽說,農地列入1級環境敏感區,農民將很難搭設現代化溫網室、密閉式禽畜舍,以發展精緻農業,因為依現有法令勢必要走土地變更,農民很有可能在層層申請的過程中打退堂鼓,這樣反而會阻斷台灣農業邁向現代化,農民被囿限在一級生產,政策就無法留住農民和農地,轉為非農用或違法使用的狀況仍會一再發生。

會議無共識 區委會決議保留日後討論

陳平軒則反駁,農委會考量的現代化農業是所謂有大資本的企業農,全台近9成的小農根本沒有能力,他強調,根本解方還是在透過政策性的支持,提高農民所得,農民才有可能進一步做農產加值。

陳平軒舉例,像歐盟施行農地的環境補貼已有多年經驗,透過計算農地耕種後,對當地地下水涵養、生態系維護等面向產生多少環境價值,將這些價值換算、加權再補貼給農民,農民的所得自然提升,據其了解,歐盟農民有近半的年所得都來自於此。他反問,過去政府為了扶植高科技產業、石化產業可以投入各項補貼,農業補貼為何遲遲無法轉型。

由於各方意見分歧,缺乏共識,內政部區委會最後決議,保留此項議題,待農委會研擬出一套權衡辦法後,再送交大會討論。