半世紀以前,台南市將軍區苓仔寮曾經遍佈棉花田,手工棉被名聞全台,有「棉被窟」之稱,後來卻不敵低價的進口棉花,產業逐漸沒落;為了找回屬於自己的棉被,去年在地農民組成將軍溪棉花產銷合作社,復耕5公頃多棉花田,而且全用非基改、有機栽培,預計下月開始播種,未來希望復耕100公頃,設立棉花文化園區,重現棉被窟榮景。

全台曾種6千公頃 WTO後走入歷史

這個時節來到將軍,放眼望去全是綠油油的胡蘿蔔田,全台一半胡蘿蔔產自這個靠海小鎮,不過同一塊砂質土,50多年前,長出來的幾乎全是棉花。

黃得志出生於民國20年,在苓仔寮土生土長,20歲當完兵回老家務農,種的就是棉花,「以前採收時,我們這裡白帥帥一片,苓仔寮的棉被都是我們自己種的棉花。」當時人力便宜,採棉花一天工資4元,整個將軍鄉遍佈棉花,他自己也種了1、2甲,採收後交給鄰近的脫棉籽工廠,棉被廠再向工廠買棉花。

棉花喜歡乾燥、炎熱的環境,日治時期,日本人曾擬定十年計畫,鼓勵台灣中南部種棉花,30年代達全盛時期,全台共有6千多公頃棉花田,國民政府來台後,曾一度引進大陸棉花,重創本土產業,後因政治因素斷絕來往,台灣棉花每年大約穩定種植2千公頃,但因人工成本越來越貴,加上進入WTO後大舉開放外國棉花,台灣棉花產業就此走入歷史,取而代之的是印度、美國基因改造棉花。

每公斤400元收購 下月播種五公頃

這幾年許多在地人有意復興將軍棉花產業,直到去年前台南縣長蘇煥智、台灣有機棉創新科技公司積極奔走、說服農民,以一公斤400元價格收購脫籽有機棉花,才終於促成這件美事,初步有八位在地農民投入種植,去年成立將軍溪棉花產銷合作社,預計下月播種5公頃,還有不少地主願意出租土地給合作社代耕。

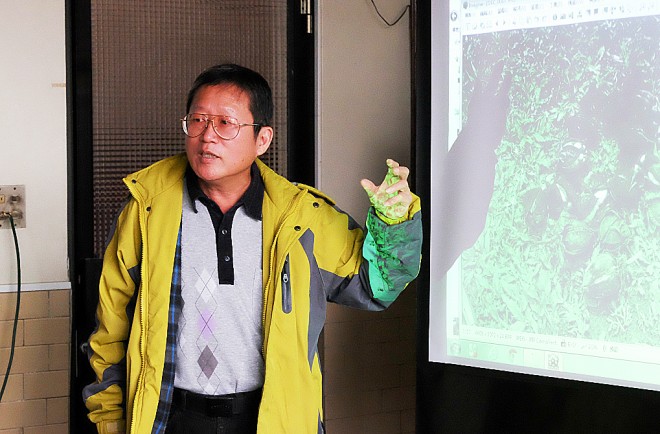

昨天召開耕作前說明會,許多農民活到七老八十第一次接觸有機,顯得有些緊張,頻頻詢問什麼農藥、肥料可以用、該怎麼管理,合作社索性統一提供非基改的埃及種種子、採購肥料、代噴有機農藥、資材等,農民才放下心中一塊大石。

台灣有機棉創新科技公司總經理王之英說,3月種植的棉花,大約7月可採收,一路到12月底,埃及種的種子產量比美國棉和台灣原生種多,每分地約可產出100多公斤脫籽棉花,收入4萬多元,比稻子每分地收7千元好多了。

加入復耕的黃得志說,當時只是聽到有人要復耕,覺得種棉花很簡單所以加入合作社,沒想到做有機這麼複雜,現在就試試看,交給合作社發落;合作社班員王奕棠則是少數的年輕第二代,他向岳父租地種小番茄,這次首度嘗試種棉花,打算轉成觀光田園、民宿,讓遊客體驗採果、採棉花。

國產有機棉花不用落葉劑、農藥,許多在地農民希望未來能結合棉花、棉被、觀光等產業,開闢棉花文化園區,配合藍染、植物染等,做出具有在地特色的文化產品。

擬引進機械手臂採收

種棉花對將軍農民不是難事,合作社也有從中國進口的脫棉籽機,但採收是一大問題,目前台灣並無採收機器,許多老農雖有意願,卻擔心體力負擔不了,只先種一、兩分地試水溫。

王之英說,一、兩分地一個人應該照顧得來,若面積擴大,合作社會協助找採收工人,也可增加觀光用途,讓學生、遊客採收,提高農民收益,「外國進口棉花一公斤不到80元,台灣復耕棉花不能走老路,必須提升附加價值,未來年輕人才願意回鄉。」

將軍溪棉花產銷合作社經理蔡仁和,身兼卓智互動科技工程師,今年打算和棉花農民合作,開發機械手臂自動採收。蔡仁和說,現正研究用紅外線辨識棉花濕度、溫度,用光學儀器偵測棉花色澤、結球大小等,自動判斷棉花是否成熟可採收,希望提升台灣棉花競爭力,走向精緻化農業。

現在國際棉花價格約每公斤40~50元(新台幣),業者鼓勵農民種植棉花再以每公斤400元,將近10倍的價格收購,這種商業模式是否永續可行? 鼓勵發展 “弱勢”農業項目,最後農民不堪虧損、傾家蕩產,再來要求政府收購、全民買單,這樣的作法是不是無一利而百害?

可是棉花不是要耗用很多水?對缺水的台灣來說,這樣真的好嗎?