編按:520新政府正式上任,農業與食品業對於新政有所期待,讓台灣成為更宜農更安心的國家。【新政府,我有話要說】系列,訪問農食相關業者,他們分享如何讓台灣更好的想法,以下為受訪者口述,上下游記者整理採訪。

農校課本十年如一日 怎麼追得上時代?

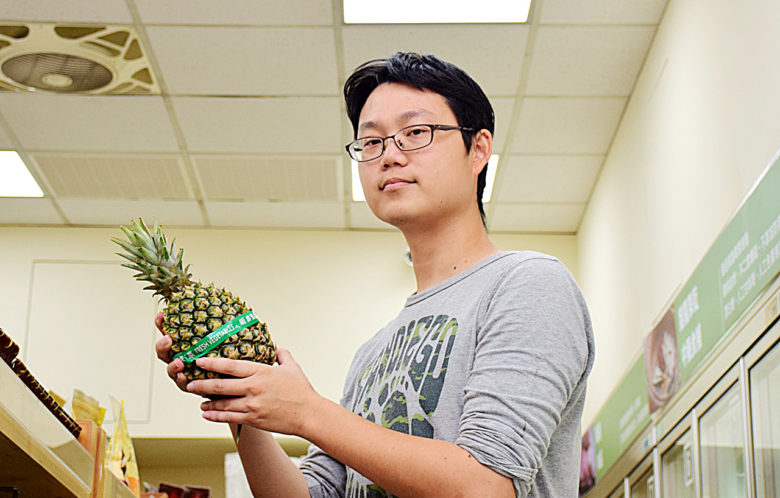

【受訪者】何嘉浩,嘉義農民、主婦聯盟生活消費合作社農產專員

我國中成績吊車尾,整天混吃等死,大概連家鄉高雄的高職都考不上,因為從小對植物有興趣,就聽爸爸建議,去屏東佳冬高級農業職業學校讀園藝科。

剛進去時我連玫瑰都認不出來,不知道該怎麼辦,但很想改變,主動找老師詢問,高職之間有「技藝競賽」,老師看我有心,就培訓我當選手,請高三學長當師傅,每天午休、下課跟著一起做實驗、學組織培養,高一就學會蘭花的組織培養技術,有些大學生可能都還不太會。

那時高職很重視術科,可能學科2學分,術科3學分,有很多實習課,自己栽培果樹、蔬菜、花卉,從整地、做畦、播種,照顧到開花收成,高二高三還必須到外面農場實習,屏東天氣很熱,但我不覺得苦,學務農本來就是這樣。

那時候我很快樂,除了學到專業的東西,重點是不用一直坐在教室,可以出來玩土,看看有趣的事物,那個時段的經歷,讓我決心未來要務農,很感謝當時的老師。

農校訓練扎實,畢業接軌業界

高三時,為了參加技藝競賽,兼顧考大學,我一天讀書、練習術科超過18小時,持續了三個月,技藝競賽在全國拿到第四名,申請大學時加了很多分,順利進入屏東科技大學農園生產系。

那時農校學生只有台大、中興、嘉大、宜蘭、屏科五所大學可以選擇,我家境沒有很好,高中三年沒補習,如果不是進入農校、有師徒制,根本考不上國立科大,讀農校對我幫助很大。

傳統農業教育比較不注重生態,就讀屏科大期間,媒體開始有一些友善環境農業的報導,我自己去找更多資訊,到森林系的生態遊憩學程旁聽,確立了將來走不用藥栽培的方向。

我曾去生態農場工作、在農業試驗所鳳山分所做熱帶果樹栽培管理、擔任有機驗證機構的驗證員,期間也曾帶著3萬元到屏東種九層塔,當時沒什麼錢,常常到別的農地幫忙,換取肥料、資材,高職三年的學習已可以支持我務農,沒什麼產學落差問題,其實我高三畢業時,就有自信可以直接投入務農。

會讀書不會種田,年輕人實務經驗薄弱

現在我在主婦聯盟生活消費合作社當農產專員,同時和老婆在嘉義租地,種芭樂、蕎麥等等,曾雇用一個本科系碩士生,剛開始教他怎麼判斷砂質土、粘質土排水、糯玉米和甜玉米的種植間隔等等,他竟然回我:「老師,你講的這些我以前在學校都沒學過。」我深深感覺到現在農業教育的產學落差。

其實我們雇用人的要求也不多,只希望他們能懂基本操作技術,例如病蟲害辨識、使用資材的時機點、怎麼調配等等,可以吃苦耐勞一點,但現在的農校學生越來越沒辦法了。

課本十年如一日,老師得自己編教材

除了學生素質問題,現在高職越來越偏重學科,實務訓練變少,也不像以前有師徒制,之前我們做畦只要10~15分鐘,現在學生要花30分鐘,而且做得還沒很好,很多農業技術需要練習才會熟悉,不熟容易沒自信,沒自信就不會覺得可賴此維生。

現在農業術科的經費變少了,有些高職得自己額外申請計畫,才有經費支持術科學習。

老一輩農校老師會不斷進修、磨練實務,但現在的師資術科可能比較薄弱,因為一路考上農業科系大學、碩士,但實務經驗不足,曾有老師請我回高職,幫忙帶學生做畦;農校的師資考試,應該加強術科。

現在整個教育制度對農校很不利,之前大家在討論高中課綱問題,但其實農業學校的課本十幾年來都沒更新,我兩年多前翻現在的課本,竟然和我17年前讀的一樣,台灣2006年就研發出夏季的重要芭樂品種「帝王拔」,結果課本都沒提,讓老師很無奈,只得自己花時間力氣另外編補充教材。

看完這片文章之後,有許多想法流入腦中,依重要度我只列幾個大點:

1.與農業為主的行政機關,未主動與教育行政機關互動,甚至沒有sop。

2.政府官商勾結,大片農地轉為建築用地

( 因此立場,所以絕對不可能在花錢、時間在經營國內農業,無疑是在增加無報酬之成本)

3.台灣行政機關非常不重視學術研究,利用國內滿滿的大學,要求學士、碩士、博士提出論文當作國家學術考據。

這三個大點,還可以衍生出可以寫上幾十萬個字的小點。

本人是其他領域的,實在沒什興趣在這裡著墨太多。

有些人可能不懂我為什麼要提這三大點,這萬物萬事都遵循一定規則,我以農業的角度來講的話:

1.土 ( 教育&研究)

2.環境 ( 政府)

3.種子 ( 人 )

其他的天災人禍什麼都可以不用談,只要這三項都很差。

就算開花結果也是勉強能看能吃,談不上與它國競爭。

點到為止。