台灣農機研發能量驚人,在國際上備受好評,每年外銷金額達一億美金。這股能量除了家族事業相傳,也從大專院校生物機電科系開始萌芽成長,一年一度的「全國生機盃田間機器人競賽」上週五熱烈開戰,充分展現年輕人的「生機」實力。

本次在虎尾科技大學舉行的田間機器人大賽已經來到第九屆,是生物機電界的年度盛事,參賽的24組大專和高職隊伍自北中南各地前來較勁,帶著他們努力好幾個月的心血結晶:田間機器人。

培養量身訂作機器人能力,為農民代勞

操控機器人原是許多小孩童年的夢想,沒想到長大後夢想竟然成真。就有這麼一群熱血青年,日以繼夜埋首實驗室手腦並用,一心想設計出未來可到田間為農民服務的機器人。

生物機電系過去稱為農機系,改名後目標不改。主辦單位嘉義大學生物機電工程系黃文祿表示,農村人口老化問題嚴重,希望藉由自動化、機械化的技術,幫助農民分擔田裡的繁重工作。

另一位裁判宜蘭大學生物機電工程系副教授楊江益認為,田間機器人的比賽,正可以驗收學生的機電整合控制和程式設計能力,未來可針對不同農業環境與作物,量身訂作專屬機器人。

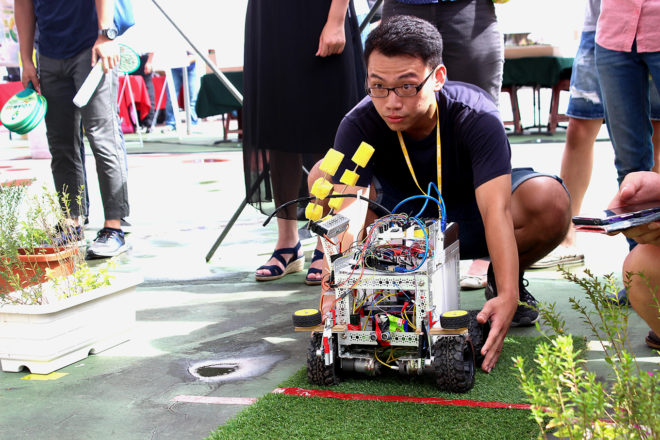

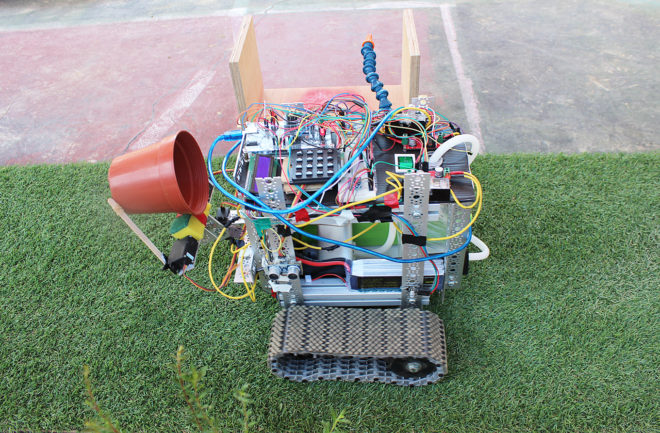

仔細觀察,每個隊伍的田間機器人外形都大異其趣,由晶片、馬達、線路和感應器等諸多零件組成,模樣像是小型車輛,全由學生親手打造。大專組的機器人必須要能自主行進,在9分鐘之內走完全程;高職組可以用遙控器控制,在5分鐘內就要走完全程。

小小機器人過五關

「預備,開始!」小機器人緩緩前行,負責的同學跟著亦步亦趨,全副念力灌注其上,彷彿人機一體,旁觀者也都緊張得屏氣凝神。

機器人必須要「過五關」:首先要分別對三盆盆栽精準澆灌、再通過連續窄彎路、山坡曲面及泥土路面,最後要能拿取一個空花盆,再放置到特定位置上。

黃文祿解說,這些關卡的設計都是模擬農田環境,窄彎路、曲面和粗糙泥土面就是田裡實際狀況,程式或硬體若沒設計好,機器人就可能翻覆或路徑偏斜。而精準澆灌、取盆移盆,也是機器人將來可以代勞之處。

各組機器人實力懸殊,有些狀況百出:原地轉圈無法前進、澆水澆到花盆外、不斷偏離正軌等等;也有些一路過關斬將,每過一關就爆出如雷掌聲,順利抵達終點。

比賽結果出爐,大專組由嘉義大學包辦前三名,成為最大贏家。「嘉大最後希望」上下半場皆是滿分,且僅僅花3分多鐘就走完全程,獲得全場喝采。「癡心絕隊」和「生機茶裏王」並列第二。高職組由興大附農「我不是主辦單位」拔得頭籌。

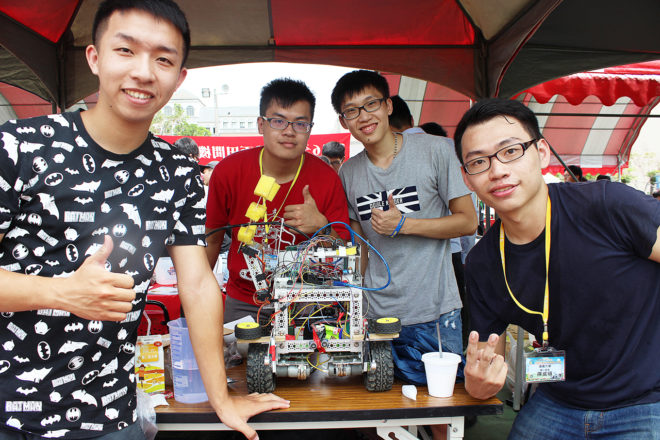

履敗履試實驗精神,最低成本奪最高分

「我想用更低的成本達到一樣的效果,今年終於做到了!」榮獲第一名的嘉大同學楊舒宇興奮地表示,他去年就參加過這比賽,使用的是相對較不穩定的Arduino單晶片,但因缺乏經驗,花了三個月焚膏繼晷地實驗,「不斷嘗試,不斷燒壞東西,」最後仍然鎩羽而歸。今年雪恥成功,要多虧有專精於程式設計的學弟鄧翔冠相助,用的還是一樣的晶片,充分發揮在哪裡跌倒就在哪裡站起來的精神。

看起來木訥古意的鄧翔冠說,他們機器人用的感測器,一個才幾十塊錢,相較於有些隊伍用的要幾千塊或上萬塊,成本節省許多。機器人零件更是連冰棒棍、菜瓜布都用上了,模樣十分逗趣。

獲得第二名的「癡心絕隊」隊長陳威碩也表示,為了做機器人已經忙了四、五個月,所有嘉大參賽同學們整個暑假每天都泡在實驗室裡頭,往往做到三更半夜,是非常難忘的學習經驗。

楊江益解說,小型的田間機器人非常適合在溫室裡工作,已經有廠商來接洽合作事宜。例如在溫室裡噴藥有礙農民健康,以後就可以交給機器人來做,技術上都已經做得到,不過成本與耐用程度還是最大考量。

植物工廠競賽,屏科大摘冠

另一邊,第六屆「節能減碳植物工廠監控競賽」也同步舉行,同樣是各校的生物機電系學生在比拼。參賽隊伍需調控植物生長箱內的監控項目:溫度、濕度、二氧化碳濃度和光週期,以達到設定目標。15分鐘內,能將這些環境參數控制在離目標值越接近、越恆定者,分數越高。

比賽結果由屏東科技大學的團隊「贏要一起狂,輸要一起扛」摘冠,指導老師張仲良欣慰表示,「他們設計了一個新的模組,比較穩定可以抓住系統參數。」過去這個比賽首獎都是台大學生獲得,今年屏科大同學捲土重來,能打敗勁敵相當不簡單。

別開生面的田間機器人與植物工廠競賽,具體而微地表現出農機人才的創意研發與規劃執行能力,將來學以致用,當可為農民分憂解勞。