「這支是鑿竹子的,有分五分、八分…」

「這支是用來去竹目的,竹管靠上去轉動它…」

「這鑿刀手勢要這樣擺…」

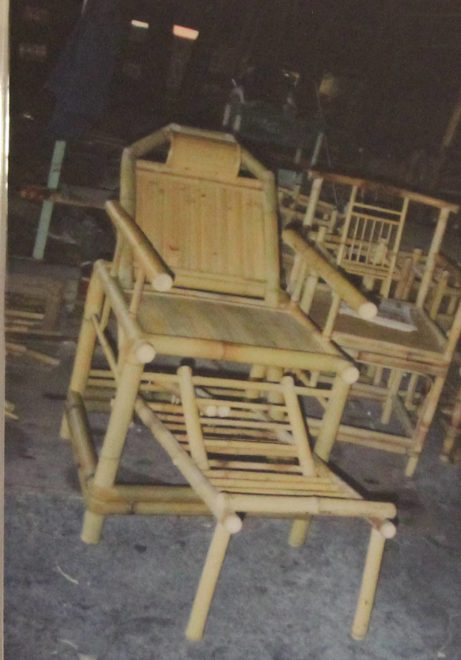

二崙鄉竹藝達人李義男先生,從眠床腳拉出一箱工具,這是他昔日賴以為生的家私頭仔。箱裡的工具像是被定格的時間畫面,那些傳統的、被時間催促得生鏽的,卻又安穩、有條理的安置在內。逐一將其排開,宛如時代的工具展覽般,李師傅一一向我們分享他的「故事」。

每把鑿刀都是一段歲月成長的痕跡,一個缺角、一劃刮痕。鑿刀主要用於鑿竹孔,在鑿切基準面需要研磨平直,鑿刀的鋼面具有導向作用,向前後鑿切時則鑿刀順著切刃線向前滑走,但稍一不注意便可能劃傷自己的手。李師傅抬起雙手,謹慎地告訴我們這些都是學徒生涯所留下的警惕。

以前沒有職業的專門學校、就連技藝補習班都沒有。為了學習一技之長,就必須透過拜師從學徒擔任起,開始三年四個月的學徒生涯。師父除了傳授技術之外,也教導徒弟處事為人。磨練其耐心、養成得品行。遠赴鹿港拜師求技的李義男先生,開始他與竹子的不解之緣。

學徒的他,剛開始的時候幫忙師父家大小雜務,掃地、擦窗、洗衣、燒菜…樣樣都得做,這個過程叫做「磨」,磨自己的個性、自己的性子、自己的眼。

而「鋸竹子」便是他學技的第一課,鋸下的切口要平整且不能有絲毫的偏斜,稍加犯錯,師父可是會給予嚴厲教導的。

李義男師傅從13歲開始拜師學藝,李師傅口頭上雖然說,因為自己不愛讀書,所以才會去學竹管家具,從13歲開始拜師學藝後,到近17歲始得出師;爾後獨自一人北上奮鬥,歷經多年的磨練,李師傅表示,那時候真的什麼東西都要自己去想,該怎麼去做,在拜師學藝的過程,老師所教導的、傳授的是一個基本的技巧,當自己出來外面闖盪的過程,需要的是透過社會的歷練,自己不斷的摸索,才能夠做出讓那時候社會所需要的作品產生,所以那時候雖然辛苦,但是卻也因為身處在己的專業之中,做出許許多多別人所做不出來的竹管作品。

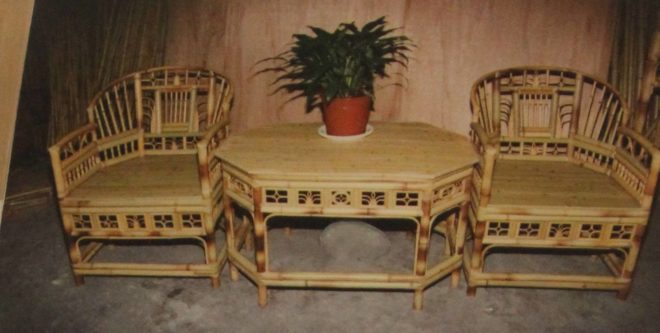

從17歲開始到5、60歲才稍微有了些微的退休,在這四五十年的過程中,李師傅也看見了社會的大轉變,從全盛時期,竹管師傅大約都會有50幾個的交流,到現今,可能屈指可數了。今年75歲,一頭俐落的白色短髮、眉眼間和藹親切,對談中又透露著專業真摯的無私風範,那份對竹藝珍惜的不移的精神。家裡竹椅、桌子、矮凳…眼前的竹製品都出自於他的雙手。

李師傅拾起一塊斷裂的磨石,將兩片拼湊合穩後再擺上木製底座。「這一塊磨石就要五百摳」以前的500元幣值是非常大的,要買下這麼貴重的東西,除了要累積好久的私家錢,最主要還是對竹藝的這份熱誠。好的磨刀石除了滲水度要佳、還要能夠不吃鐵。「不吃鐵」指的則是刀具依附磨石時能夠順勢滑下,動作不會停卡不順。

李師傅說他現在的師父是這把!他再次從房間拿出工具,一把足足超過半個人身的竹尺。他說這位師父特別重要,沒有它的指導工作便無法進行。該切割幾寸的竹管、量幾尺的長寬,都需要這位師父的指導。李師傅說「師父領進門,修行在個人」便是這樣,師父傳授給予竹技的基準,而其中的創意奇想則由自己去修練發想。

訪談過程中李義男師傅述說生活態度,其中沒有半句對後輩訓誡。僅僅單純講述專屬他人生的「故事」。而後輩的我們,卻已經是滿載的收穫。感謝長輩們的美好故事,我們從心體會。