「植物醫師負責田間各類病蟲害診斷,選取最適當的用藥交予農民」,關於上述想法,早在十年前就有學者提出建議,但《植物醫師法》的推動至今依然遙遙無期,除了受到部分農民、農藥販賣業者的反彈,日前更被醫師公會全國聯合會要求「正名」,植物醫師應稱作「植物治療師」。在種種風波背後,到底台灣需不需要這群植物醫師?實際面又該如何操作執行?且聽植病權威曾德賜說分明。

全球氣候變遷加劇,農藥角色舉足輕重

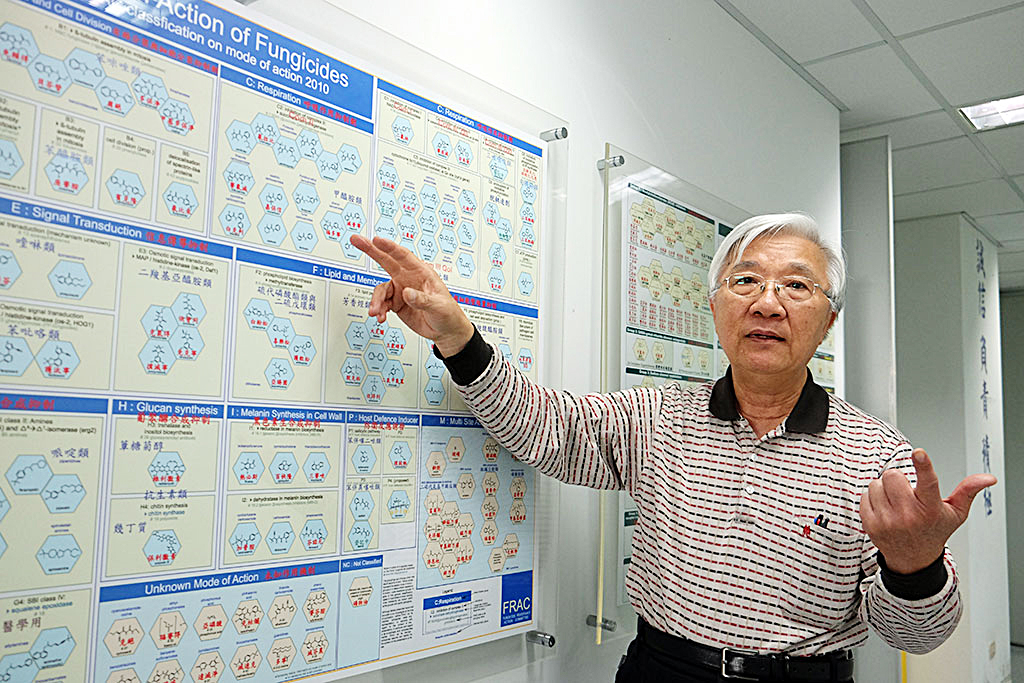

植物醫師的概念提出已久,但其必要性何在?中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜指出,這都得先回歸到農藥的使用上。因作物的病害大可滅國,如十九世紀愛爾蘭的大饑荒,就與馬鈴薯晚疫病的爆發有直接關聯,這種病害造成當時上百萬人餓死、病死,嚴重的飢荒更大幅減損該國的勞動人口。此外,蟲害的侵襲也不可小覷,像歐陸大量蝗蟲過境也一度對糧食安全產生威脅。

因此,農藥的使用算是一種抵抗的必然,如二戰後農藥的大量使用,提高了作物的生產效率,餵飽了整個世代,其他如殺蟲劑等的應用,更抑制了蟲媒傳染病的傳播。尤其在全球氣候變遷加劇的情況下,帶來益加劇烈的病、蟲害,農藥的使用更顯得舉足輕重。

台灣農藥「單位面積用量」全球冠軍,市面充斥三成偽農藥

「在此前提之下,位於亞熱帶的台灣成為農藥單位面積用量最高的國家」,曾德賜指出,依照防檢局所統計的台灣農藥銷售量與銷售額,對比農糧署提供的耕作農地面積做計算,台灣每年有90億元的農藥在市面上流通,每公頃農藥用量達到17公斤。

再與印度研究相比,台灣不僅勝過全球單位用量平均的0.5公斤、美國的2.25、歐洲的2.5、韓國的6.6、甚至是日本的11公斤,成為另類的「世界冠軍」。

頻繁且大量的用藥外,偽藥劣藥的氾濫也成為問題之一,防檢局就曾指出,市面上至少充斥三成的偽農藥。

曾也表示,儘管農藥用藥五花八門,但大部分小宗作物卻無適當登記用藥可使用,販售又多打「價格戰」,連帶造成田間用藥的失當,某些地下工廠製作的偽劣藥也因此流入市面,為農民使用。導致「劣幣驅逐良幣」,低風險藥劑變得不為人知,更缺乏政策性引導。

新聞背後:過去防檢局資料顯示,台灣農藥用量單位面積為11─13公斤,是以「79萬耕地面積」做為計算基礎,而農委會於2017年9月公布最新農地盤點,實際農糧生產面積僅有「52萬公頃」,以此除上9千噸農藥流通量,每公頃單位用量面積則為17公斤。

過量用藥加上集約種植,導致惡性循環

然而,過量用藥加上集約耕種究竟會帶來什麼根本性問題?曾德賜解釋,這破壞了原本的生物生命週期,使得土壤中的腐生菌尚未來得及發揮作用,產生有益作物的益生菌,新植株的植入就會使得原有的病原菌有新宿主可以感染,加快加重病害的發生。造成一連串的植株衰弱、抗藥性病原產生、生物相貧貧瘠、土壤酸化等問題,對生態環境的負荷增加,倚靠大量農藥的循環更無異是飲鴆止渴。

食安危機、用藥迷思、過度恐慌三者並存

除用藥問題外,近來戴奧辛蛋、芬普尼蛋等食安風波更是不斷爆發,其中又顯示什麼問題?對此,曾德賜指出,官方資料都顯示,近五年來各種用藥殘留的抽驗數量,每年都超過五十萬件,合格率在「99%」以上,但無論實際取樣的代表性和抽驗的方式都會影響到結果,更不用說整體的產品殘留檢測,在食安風險的預防上,僅是「權宜之計」了。

此外,由食安危機引發的「有機迷思」,以及對農藥的歇斯底里,曾同樣表示應該回歸正確認知。像是有機栽培的作物雖沒了農藥的威脅,但卻隱含生菌超標的風險,同樣對人體有害;同是農藥,也有分低風險藥劑,且超標不等於中毒,這些觀念都應該藉由教育宣導給民眾了解,讓產官學界一起面對農藥的正確使用。

解決用藥困境,植物醫師從源頭控管

一一點明台灣面臨的用藥問題後,曾德賜也強調,上述困境其實都可靠著植物醫師來解決,植醫作為源頭的把關者,需不需要用藥?何時用藥?用什麼藥?都按照病、蟲、蟎、草、作物種原特性等面向來思考,還需結合物理、化學非生物性病因診斷鑑定技術和農藥藥理的了解來做判斷,每一項都是專業。

就生產面來看,曾德賜表示,作物栽培須從環境管理開始做起,水分控管、輪作栽培和肥力的選擇,皆是生產的基礎,也是植醫的工作項目之一。此外,品種的挑選和微生物製劑的配合,也都考驗著植物醫師的功力,除非萬不得已要使用化學農藥,也得按照其作用機制來施用。

植醫若無搭配「用藥處方箋」形同跛腳

舉例來說,病菌孢子發芽穿入植物體內前,可使用保護劑,菌絲蔓延後則使用治療劑,若出疹甚至產生孢子,為避免感染其他植株,這時就該使用除滅劑;而這些都是植物保護的知識,更是一門專業。曾也表示,在台灣病蟲害嚴重的情況下,用藥要專業化,就應該將植醫的專業證照制度建立起來,同時更應推動「用藥處方」。

曾則是解釋,植醫需要「對症下藥」,強調用藥的精確性與合理性,還得避免抗藥性問題產生,以「處方箋」作為派藥拿藥的基準,自然可以減少許多不必要的用藥。何況大部分農民的用藥都是倚賴藥店推薦,是否受利益影響而推薦多餘藥劑,都應該避免。此外,曾也再三強調,若未來植醫的推行未能配合處方箋,「那制度絕對會跛腳」。

目前制度缺漏導致用藥風險,應儘速建立完整證照制度

「台灣的制度有很大的缺漏」,曾指出,像台灣並沒有植物保護的相關證照,該項專業反而是由園藝證照所囊括,也就是園藝師需兼作植物保護。像先前他曾負責面試美術館的園藝師,但多數人對於植物用藥卻了解甚少,若不慎噴灑了對人體有害的的農藥,誰該承擔這樣的責任呢?

為此,曾表示台灣可參考歐美、日本等國制度,如美國農業重鎮加州,已有四千名植物保護師,分別在各地開設植物診所或與政府簽約合作,另外也受僱於私人農場,提供植物診療服務並收取費用,是相當靈活的存在。至於植醫占農戶比則為4.9%左右,若以此基礎計算,推估台灣需要植醫在三千至五千人上下。

最終,曾德賜也總結,若能將植醫證照和用藥處方箋建立起來,配合四到五年大學植物醫學知識和專業技術的養成,加上一年百件以上的實際田間診療,在證照考取後,植物醫師就可肩負起食安最重要的「源頭管理」責任,可推動精確用藥,確保作物生產安全,更讓民眾「吃得安心」。