結合農委會、經濟部等跨部會小組,以去年520訂出農地違章工廠分野,並設下今年三月為最後拆除期限,在公佈第一波違法名單後,各地方政府陸續執行拆除工作;眼看一週內就要超過最終底線,17家工廠裡仍有6家未拆,恐無限延長違章壽命,環團今日召開記者會,呼籲相關部門應儘速完成拆除,同時編列足夠預算和專職人員負責案件處理,勿讓「即報即拆」口號破功。

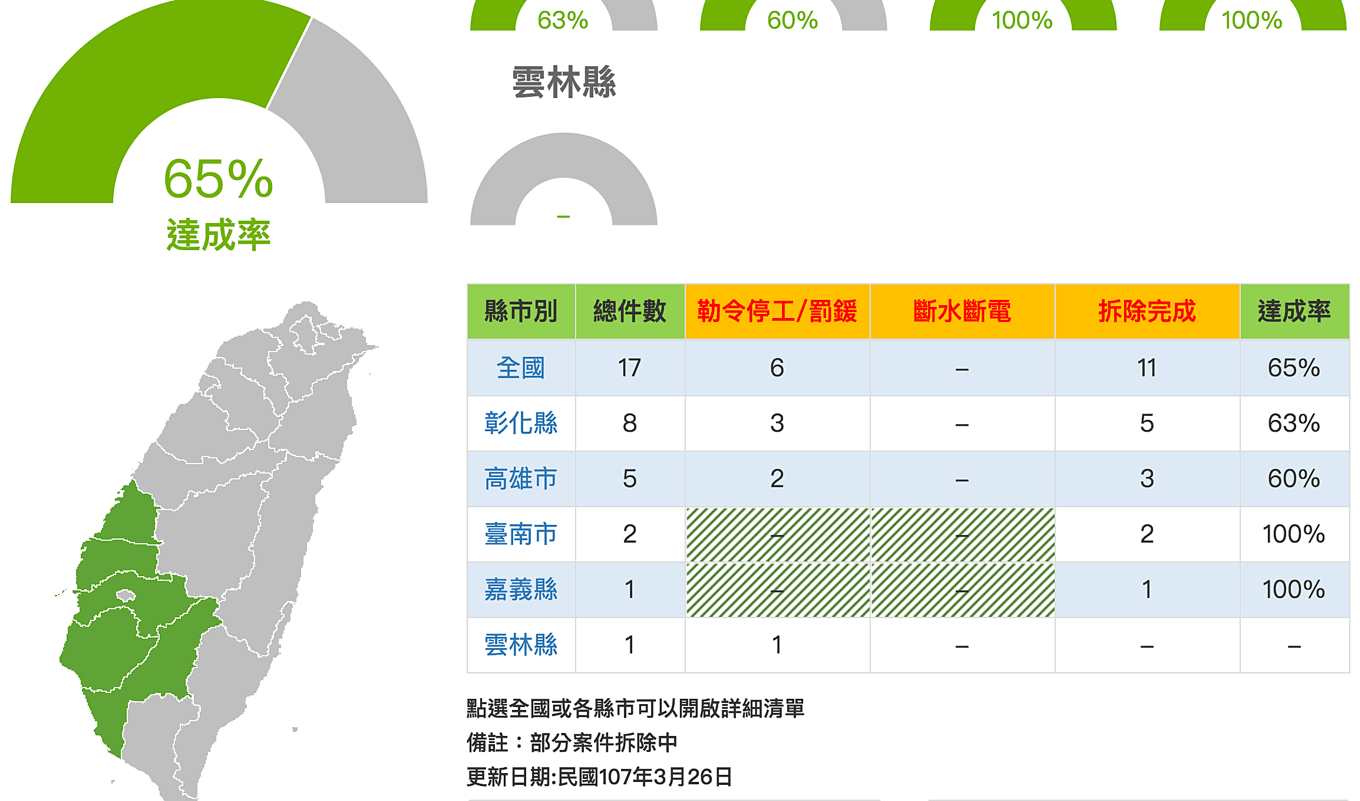

農地拆除首波17家 仍有6家未完成拆除

依據「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案執行進度平台顯示,首波列為拆除名單的17家違章工廠中,仍有雲林縣1家、高雄市2家和彰化縣3家依舊未完整拆除。在最終拆除期限為今年三月底的前提下,地球公民國土山林組專員吳其融指出,彰化案例中,尚有業者處於停工、設備遷出或等待行政流程中,雲林則是因為拆除標案流標,將等待標案重新開標;而距離月底僅剩六天不到,拆除作業勢必延宕。

環團籲:拆違章不要因選舉而停擺 地方應調整人力和拆除預算

在此情況下,「即報即拆」政策第一波就破功,包含環境權基金會、主婦聯盟基金會、台灣環境資訊協會及地球公民等團體,皆呼籲政府「拆違章不要因選舉而停擺」,否則台灣13萬間違章工廠要處理到何年何月才處理得完。

同時,台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓也指出,依稅籍資料做比對,台灣約還有2213間左右高污染的電鍍工廠依舊存在於農地上,直接對作物的生產產生危害,若一年政府連拆除十多件違章都做不到,要如何解決年增6000件的違章問題?

對此,主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔則直指農地違章工廠的出現,凸顯了「地方政府治理失能」的結果。面對農地違章所需的查報、裁處與拆除三大步驟中,人力和預算大大限制了問題處理的效率;如違章猖獗的新北、桃園、台中、彰化等地,針對違章工廠查報的專職人力幾乎為零,僅有台中市編有3.5人。除非依賴民眾舉報、執行業務時偶然發現或其他單位轉介,根本難以主動揪出違章所在。

再者,湯琳翔也強調,各地方政府的拆除預算更是少得可憐,彰化縣和新竹縣一年的拆除經費只有100萬,其他縣市也僅1000至3000萬不等,面對數以萬計的違章工廠,根本形同「放棄執法」。

立法密度不同 凸顯各地方政府面對違章態度迥異

在法制面上,環境權保障基金會專職律師郭鴻儀則表示,既有的法規從輔導、限期改善到臨時工廠登記等柔性做法,到斷水斷電、罰款、強制拆除等強硬作法皆有所譜,但執行面上並未劍及履及。

問題為何產生?郭鴻儀認為違章的處理權責在地方政府,更必須著眼於地方的法規。從處理農地違章工廠的法規面來看,可分為兩大面向,分別是「未登記工廠相關法規」與「違反土地使用、建管相關法規」。在未登工廠部分,全台各地方政府的立法密度十分薄弱,更有許多縣市沒有相關法規在處理;就算以「違建」的角度去看待違章工廠的處理,不同地方的自治條例強度不同,有的甚至只有輔導辦法,在在凸顯了「各縣市政府處理違章的迥異態度」。

處理違章按照時程 環團提三大訴求:編列人力、即報即拆、中高污染先處理

因此在日益氾濫的農地違章工廠問題前,湯琳翔認為各部會應參與農地違章的共同現勘執行,同時調整人力配置、增加查報人手,將違章工廠業務常態化。吳其融則建議,中央應成立專責法人負責違章業務處理,地方農業主管機關也應共同面對,在編列人手同時,將環保、水利、農業各單位一併納入參與,才能提升違章處理效率。

如何建立常態、系統性的違章處理機制,是目前環團關注的重點,最終各團體也提出三點訴求。包含實踐520即報即拆政策,不要因選舉延宕違章拆除;要求各地方政府編列足夠預算、在農業、經發兩局處編列定額查報人手,各部會應協調共同稽查人力,以及經濟部立即停止違章工廠輔導方案,優先針對中高污染工廠進行安置、遷移和拆除等要求。

對此,陳瑞賓則總結到,即便15、20年的模範農地,只要一次污染就會毀於一旦;在企業社會責任(CSR)日漸受重視的年代裡,污染不僅帶來食安問題,缺乏正當生產條件的製造業出口都會遭受波及,因此政府應儘速面對問題,不要再讓危機擴散。

農委會:未拆除完成 跨部會會立即討論 向地方伸出援手

面對環保團體呼籲,農委會企劃處處長蔡昇甫則直言,跨部會小組會站在鼓勵的立場,推動地方政府去執行違章的拆除,畢竟十幾、二十幾年來才有這樣一次的進展。若時限到期未完成拆除,跨部會會再召開會議,提供地方必要的人手完成工作,接著才會進一步提出第二波的拆除名單,希望「一步一步走」,走得平穩不紊亂才是重點。

農地違章工廠全國只有17家嗎?在我家附近就有很多違章工廠及別墅

建議拆除費用向違規廠收取,不要拿老百姓的納稅錢補貼,明明是政府督查、執法不嚴。逾期不拆就交由民間拆除公司拆除,由違規廠商支付款項,拆除效率應會大增。