沿著緩坡而上,轉入路旁碎石小徑,忽見一座黑瓦白牆、綠色木門的老屋,寬大而安適地座落在山邊,門前矗立著高聳的大王椰子,永遠歡迎著來客──此處便是「裡山塾」了。

「裡山塾」名字取得再恰當不過,這個位在苗栗苑裡淺山地帶的環境教育中心,呼應著聯合國的「里山倡議」。這間典雅老屋,原為廢棄的舊天主堂,如今轉而為環境佈道,光看到外觀就感到祥和沈靜。老屋旁草木扶疏,環繞著菜畦、水田、果園、小溪,以及世代躬耕的在地農民。

早在「食農教育」名詞出現前就扎根在地

「橘子上黑黑的像灰塵的痕跡,是介殼蟲爬過去以後的痕跡,不會影響裡面啦!」笑容親切向訪客們說明的,是與裡山塾合作的核心農友張寶山。這天的活動叫「里山柑橘香」,多對親子開心地在他的茂谷柑果園中採果,小孩兒忙著捕捉昆蟲,還忙著幫農友阿公扛走廢棄枯枝。

食農教育從不簡單。一顆小小的橘子,要如何傳達背後所隱含複雜的環境與社會議題?這是專注環境教育推廣的觀樹教育基金會,從未停止思索的問題。

2006年觀樹教育基金會受民間企業委託,在苗栗苑裡經營「有機稻場」環境學習中心開始,在地方扎根已十一年。有機稻場的豐富活動讓苑裡有機米的名號更響亮,首創的插秧割稻體驗,後來更是遍地開花。

2010年里山倡議初興,在有機稻場返回原企業自行經營之後,觀樹教育基金會在2012年成立「裡山塾」,將環境教育的足跡從平原往山上擴展,開始另一階段「里山精神」的探索與實踐。

「那時候,食農教育這個詞還沒有出現呢!」看似溫和大叔的江進富,是觀樹教育基金會環境教育專案主任,觀察與論述能力犀利敏銳。他從一個單身漢,到現在已經成為兩個孩子的爸,舉家就在苑裡落腳。

笑容滿面的李文華,則是裡山塾主任,在苑裡土生土長。念工科的她原本在外地工作,在有機稻場成立後便決定回鄉,與團隊成員們一起為故鄉努力。

飲食是最佳環境教育切入點,從小學生到農友,對象全方位

「環境教育就是要告訴民眾,我們和環境的依存關係,如何具有知識和能力去解決目前和未來可能遇到的環境問題,」李文華闡釋。但是環境教育有森林、有海洋……各種層面與主題,「我們做了幾年發覺,飲食這塊是和民眾最相關的。」

李文華解說,「講森林,森林好像離我很遠,講海洋,我一年沒去海邊幾次。可是講到飲食、農業,是我們每天吃的東西。」所以只要教育策略得當,民眾就能馬上做出反應,調整飲食選擇,去呼應食農這個範疇的教育目標。

裡山塾做起食農教育不只是開拓性十足,而且幾乎是全方位,「現在講食農教育好像都是國小的事情,但是從國高中到成人,到生產的農友,都有可以著力的地方。」所以裡山塾的目標族群遍及普羅大眾,從消費端的各階層到生產端的農民。

課程內容也包羅萬象,有在地「探訪里山」、「里山畊讀」系列活動,採果、種菜、播禾、刈稻、野炊……也有出發到全台產地拜訪的「產地旬味GO」,看各地達人如何養菇、養烏魚、做柿餅。

針對學校,除了戶外教學和教師研習,更設計「校園食與農」專案計畫,與學校長期合作教學,建立明確教學主軸和完整教案,讓食農教育成為具有延續性的系列課程。對於在地農友,則有「裡山青果社」的共同進修與扶持。

微言大義精心設計,嚴肅主題變桌遊

看似趣味盎然的遊戲與體驗活動,都是經過精心設計,參加民眾的回流率非常高。江進富說明,「我們很注重和背後的議題做整合,涉及的可能是糧食自主、友善耕種、農業振興、飲食文化傳承……」但這一切嚴肅命題卻得化繁為簡、寓教於樂,讓參與者藉由親自體驗而留下深刻印象。

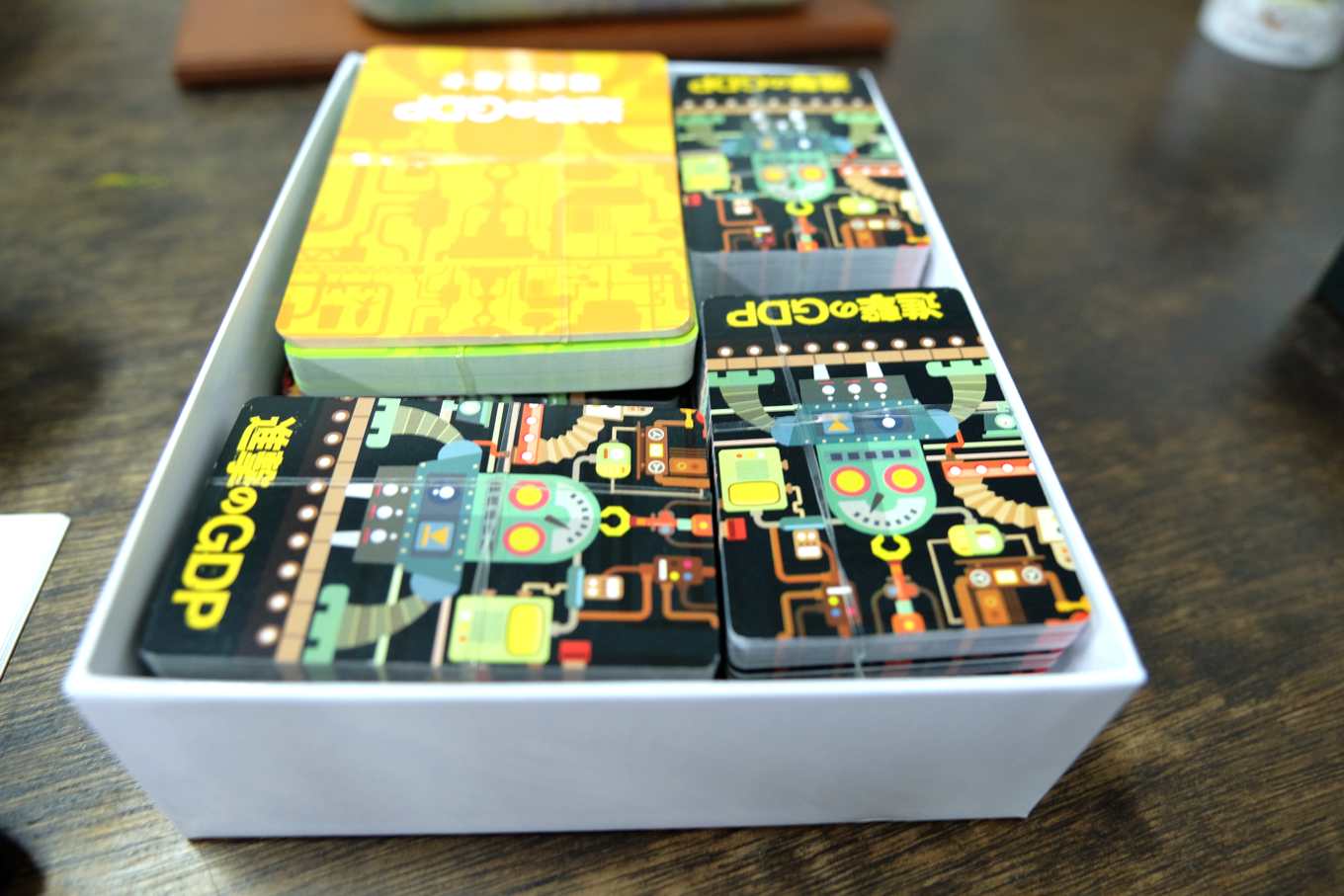

譬如為了宣導糧食自主的重要性,裡山塾團隊甚至設計了一套桌遊「進擊的GDP」,完全展現食農教育的微言大義。「這套遊戲是在模擬台灣過去這幾十年來的社會發展,從農業到工商業,怎樣犧牲了農業,有一天賺了很多錢,卻可能吃不到糧食。」

「進擊的GDP」玩法是分成幾個小組,每組就是一個國家,開始進行投資。「自由經濟的信徒認為,當你的錢夠多,哪可能買不到糧食?但是很有趣的,過去這幾年,我們這套遊戲大概帶了三、四十次,常常出現一個狀況,有的小組糧食還夠,有的已經缺糧,但是糧食夠的小組不願意賣。」

猶如2008年全球糧荒的實境,就這樣具體而微地在遊戲當中再現。這套桌遊後來備受學校公民課老師喜愛,出版社還做成搭配教科書的教材。

裡山塾團隊多年經驗的心得是,課程活動設計的思考必須十分細緻,如果設計錯誤,可能適得其反。江進富舉例,以前有個活動希望參與者除了體驗割稻活動之後還能了解低糧價的真相,也就是政府長期控制糧價讓人民有便宜米飯可吃,是奠基於農民的犧牲之上。「結果我們算出糧價以後,有媽媽就跟小朋友說:你看,要好好念書,不然做農收入很低!聽完我們都傻眼了。」

不只是種菜,學校食農教育瓶頸多

身為食農教育先行者,裡山塾觀察到現今學校的食農教育有許多需要協助的地方。譬如老師不夠了解食農背景知識、課程設計沒有方法、要種菜卻不知道怎麼種……裡山塾也曾推出教師研習課程,結合理論、課程設計與實務操作,讓老師們按部就班上手。

「不是食農教育都要種菜,但我真的覺得種菜帶來的附加價值非常高,是一個很好的工具,只是學校老師要懂得怎麼用。」光是剩食這件事,有種過菜的小朋友挑食習慣就會改善很多。但若是環境不允許種菜,其實超市也是很好的食農教育場所。

校園食與農專案負責人陳議憲也發現在學校做食農教育的瓶頸,「大部分的學校都是希望找一個外部資源來幫忙做,卻沒有設想結束以後,學校本身可以再做什麼事情。」裡山塾一年合作的學校頂多只有四、五所,如果合作過後學校沒有持續下去,成效十分有限。

「裡山青果社」集氣助農友,政府輔導死角,NGO來補足

不過這些年裡山塾覺得推動上難度最高的,當數農友這一端。

大多數的食農教育都是著眼在消費端,裡山塾想做的卻不只此,而是整體環境的永續,如此一來,生產端的改變也不能忽視。農友需要什麼協助?如何實現人類社會和自然和諧共存的里山環境?「裡山青果社」於焉誕生。

裡山塾所在的苑裡蕉埔是丘陵地帶,有梯田,也有不少柑橘和文旦園。「我們發覺這裡農友的產銷班不夠活絡,再來就是沒有比較好的資訊管道去獲得果園管理的技術。譬如遇到病蟲害問題,不是問農改場,而是問農藥行。」江進富道。

裡山塾開始與農友熟識後,發現這些山區農民真的有很大的資訊落差,連核可用藥有哪些都不清楚。「農委會的輔導從農試所、農改場到農會系統一路下來,其實有許多著力上的死角,這些死角需要不一樣的作法,我們NGO可以去補足這部份的角色。」

舉個簡單例子,裡山塾找了農改場專家來為農友說明病蟲害管理用藥,「農友以為是農改場推薦我用這些藥,我們必須在旁邊翻譯說:你們去農藥行,要帶這一張清單,買農藥的時候要問,這個藥是清單裡的哪一支?如果不在清單裡,就不能用喔,否則驗出來,會被罰錢喔!要講這麼多,農友才知,原來是這樣喔。你看,資訊落差有多大!」

石虎現身,友善栽培果園等年輕人歸鄉

「裡山青果社背後有一個蠻龐大的思考,」江進富說明,他觀察到如果照過去產銷方式,整個農業沒辦法轉型。「永遠都是大盤商來買,都在比量,沒有管品質。每年文旦都是八塊、十塊低價賣出去,其實是很可惜的事。」再來就是農藥過量或錯誤使用,長久下來,農民自己的健康也會受影響。

再放大來看,果園就位於整個山區丘陵線下,正是石虎的棲息環境。所以裡山塾希望農友們可以做草生栽培,「果園生態會比較豐富,石虎的食物會比較夠。」目前裡山塾的核心農友都允諾不用除草劑,且減少農藥使用,採收前三個月停止用藥。

一開始農友們並不知道自己這麼做可以保護石虎,只是希望友善栽培的水果能有消費者認同。後來果園裡架起了紅外線自動相機,果真拍到石虎影像!裡山塾就趁機宣導:如果讓消費者知道你們在保護石虎,他會更想來買水果喔!

其實裡山青果社更衷心盼望的,是一旦取得消費者認同,是否能有更多年輕人願意回來做。「不要讓老一輩把果園賣掉,因為賣掉就變成『兩分半農舍』,就回不來了。」裡山塾的夥伴們每天看著四處張貼的農舍廣告,深覺憂心。

後面要有人培養民意,才能支持在前面衝的人

相較於捍衛農地、反對污染的前線環保團體,做環境食農教育的單位就像是穩固軍心的後備部隊。「後面要有人慢慢告知民眾這些議題,他才能去支持在前面衝的人。」步調看似緩慢,但持續累積就有成果。江進富認為,民間單位已經走得比政府快,「教育的目的就是在培養民眾的認知,這個認知出來,才能讓社會產生變革的力量。」

臨走前再回頭看,高高的椰子樹和寬廣安穩的老屋,如同裡山塾一以貫之的精神:目標高遠明確,作法穩扎穩打。這一隅看似安靜的里山,正燃燒著環境食農教育耀目的火花。

.jpg)

本文同步刊載於食農教育新書:

《共好食代:全方位食農教育行動》 〈觀樹裡山塾:從環境教育切入,對象全方位〉