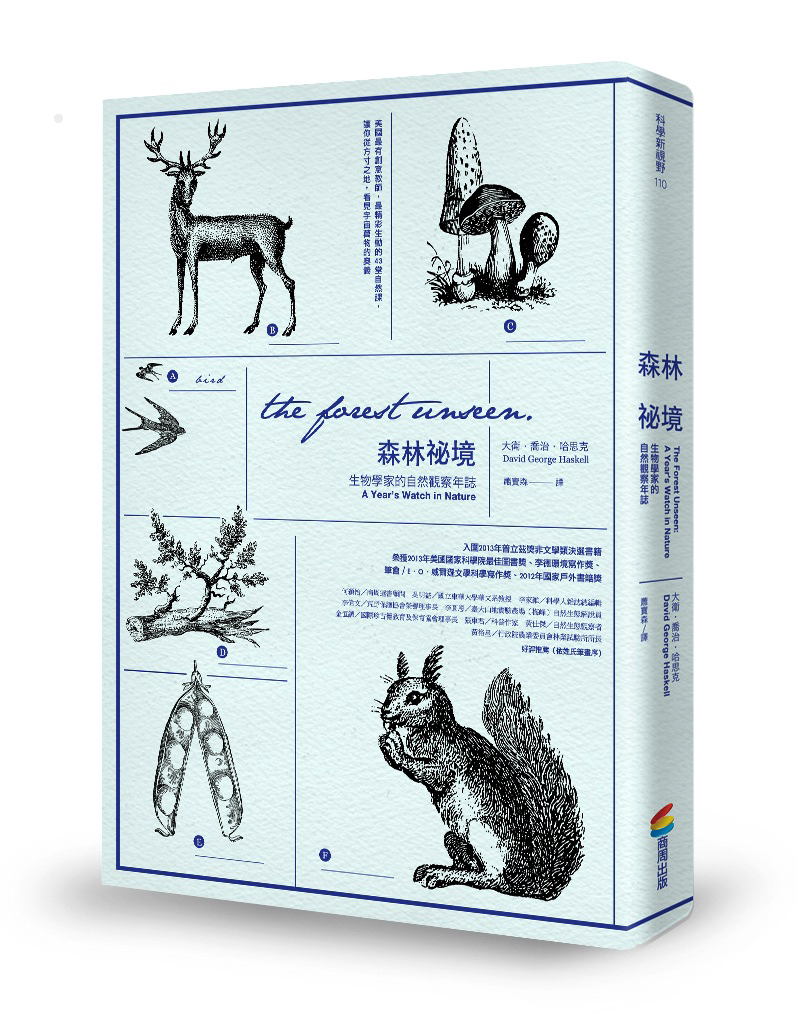

《森林祕境》是一本時間之書,它演化自生物學家哈思克教授時常漫步駐足的田納西州山間老生林一塊土地。哈思克教授的企圖是,藉由觀察生物群落與環境特質,去看清一座森林的面貌。

哈思克豐富的學識、踏實的資料搜集,以及冷靜、精準,情感豐富的文字,透過附加主題的日誌形式,讓《森林祕境》成為一本分量十足,卻又易讀的絕妙作品。它既有磅礡大氣,也常常聚焦微景:不論是北美狼為何絕跡,蠑螈特化的皮膚,植物如何把數噸的水運到樹冠,蕨類如何受精⋯⋯在哈思克的筆下,總讓我像踏進森林的腐植層裡似的,深深吸住我的閱讀腳步。

(以上內容摘自作家吳明益為《森林祕境:生物學家的自然觀察年誌》一書所著推薦序;以下內容摘自該書,由商周出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

春花短命但熾烈鮮豔 為森林帶來生機

趁著這些樹木仍處於停滯的狀態,野花們要加緊繁殖和生長,以免樹冠長密後會遮蔽它們生長所需的陽光。儘管三月的太陽位置仍偏低,但是當我坐在那兒時,脖子後面仍然被曬得發燙。如今正是一年當中樹冠下方光線最強的時節。冬天的惡勢力已經被推翻了,花朵如繁星般綻放,昆蟲鳥獸也開始現蹤。

這些春花都來自地下的「倉庫」,其中有些是從我們看不見的地下莖(被稱為「根莖」)長出來的,有些則是從球莖或塊莖冒出來的。它們每年都會定時長出花葉,凋謝之後便繼續在土裡保持休眠狀態。因此,它們之所以能在春天時露出地面,是因為它們在前一年已經事先貯備了養料。一直要到它們的葉子長出來以後,它們才能靠光合作用製造養分。有些地下莖每年橫向生長幾公分,逐漸遍及整座林地之下,至今可能已經活了好幾百年。它們靠的便是春天時從短短幾個星期的陽光中所獲取的能量。

這些短命春花在長出葉子之後,會以極快的速度吸收陽光和二氧化碳。此時,葉子上的氣孔會充分張開,葉片裡也充滿酵素,準備用空氣來製造養分。這些短命春花是森林裡的速食主義者:它們吃得很快,以便能趕在樹木把陽光擋住之前把自己餵飽。它們靠明亮的陽光來滿足自己旺盛的胃口。它們那處於亢奮狀態的身軀無法忍受陰暗的光線。

短命春花熾烈鮮豔的生命,使得森林裡的其他部分也連帶有了生機。它們那不斷茁壯的根部會吸收土壤裡原本會被春雨沖走的養分,將它們留住,使了無生氣的沉鬱土壤為之復甦。它們的根會分泌一種充滿營養的膠質,在長著鬚毛的根尖周圍形成一層保護套。在這個狹窄的護套裡,細菌、真菌和單細胞生物的數量是其他地方的一百倍,為土壤中的線蟲、小蝨子和微小的昆蟲提供了食物。

蜜蜂吃花蜜 也是「花的力量」的產物

短命春花影響的範圍不只是地下而已。它們也引發了地面上植物的盎然生機。小黑蜂穿梭在卡羅來納春美草的花朵之間(牠們對其他的花沒有興趣),不時埋頭狂飲那些被我們稱為「花蜜」的濃糖水,然後便擺動著腳穿過那些裝滿花粉的粉紅色花藥,出來時牠們的後腳下方都會沾上一粒粒粉紅色的花粉,使牠們看起來像是一顆顆灑著粉紅色糖霜的巧克力糖球。然後牠們就帶著這些花粉飛走了。

這些飛來飛去的巧克力糖球都是雌蜂。牠們剛從冬天的藏身處出來,各自忙著在柔軟的土壤或老舊的木材上尋找新的築巢地點。找到之後,便開始在新家挖掘通道,並分泌出一種有光澤的物質,用來塗抹蜂房的牆壁。這種分泌物可以鞏固牆壁,並具有防水的功能,使得嬌弱的幼蜂不致被水弄溼。

母蜂會先把花粉和花蜜混合起來,形成一顆球,然後在球上產下一個卵,再把它封入一間用泥土隔間的小巢室。蜜蜂的幼蟲孵化便以這個花粉球為食,直到好幾個星期之後才離開巢室。因此,我們可以說牠的全身都是用花做成的,而且此後也將繼續依賴花粉與花蜜維生,不吃任何別的食物。所以,蜜蜂是道道地地「花的力量」的產物。

蝸牛是鳥蛋殼元素 蛋殼殘骸又被蝸牛吃掉

每到春天時,就會有大量鈣質從土壤轉移到空中。蝸牛只不過是其中一小部分而已。將要產卵的母鳥會在森林中搜尋蝸牛的蹤影,覬覦後者背上那一層富含碳酸鈣的殼,而牠們之所以如此是有道理的,因為母鳥如果不增加鈣的攝取量,將無法製造出那白堊般的蛋殼。

蝸牛被鳥兒吞食後,牠的殼會先進入鳥的砂囊,被一束肌肉和一些堅硬的沙粒磨碎。這時裡面的鈣質會逐漸溶解出來,隨著糊狀的食物進入腸道,再透過腸壁進入血液中。如果鳥兒當天就下蛋,這些鈣質可能會直接進入牠的生殖器官,如果不是,就會被送到鳥兒的翅膀和雙腿的長骨中心那些專門用來儲存鈣的地方。這種「髓骨」只有生育期的雌鳥才有。那些預備產卵的母鳥體內會逐漸長出這種骨頭,等到牠們下了蛋之後,這些髓骨就完全溶解消失了。整個過程只花幾個星期的時間而已。梭羅曾說他希望「吸取生命的精髓」。這些母鳥也確實奉行了這個原則:每年春天牠們都會把自己的骨頭吸乾,用來製造新的生命。

那些被母鳥吸收的鈣會經由血液運送到,然後以碳酸鈣的形式離開血液,進入蛋殼中。當鳥蛋從鳥的卵巢經由一條管子通往外面的世界時,殼腺是它的最後一站。

當雛鳥在蛋裡逐漸發育時,牠會吸收蛋殼裡的鈣質,使得蛋殼愈來愈薄,並且把那些鈣變成自己的骨頭。這些骨頭可能會飛到南美洲並且沉積在雨林的土壤裡,這些鈣質也可能在某一場導致候鳥死亡的秋日風暴中回到海裡。當然,這些骨頭也可能在下一個春天飛回這裡的森林,裡面的鈣質會在這隻鳥下蛋時被用來製造蛋殼,而這些蛋殼的殘骸可能會被一些蝸牛吃掉,使得裡面的鈣質重新回到這塊曼荼羅地。類似的過程將會不斷在其他生物的一生當中反覆,交織成生命這塊多采多姿的織錦。

能否將種子送往遠方 對樹木的影響很大

樹木並不只是把種子撒進風中而已,它們還有別的策略。種子隨風而飄時有兩條路可以選擇。「往下」的那一條路會把它們從樹冠帶到母體四周的林地上,距離它們的原生家庭頂多只有一百公尺左右。「往上」的那一條則會把它們帶到樹冠上方,進入廣闊的天空,使它們有可能飛到好幾英里之外的地方。

很少種子能夠抗拒重力的吸引,走到往上飛翔的那條道路,但這條路對樹木的命運而言是很重要的。是否能夠把種子傳送到遠處,對樹木的基因結構、它們在零碎的林地上存活的能力,以及它們在冰河後退或地球持續暖化時期遷移的速度,都有很大的影響。就像人類的歷史一般,自然界的生物是否能夠持續發展和演化,關鍵在於一個族群當中是否能有少數個體得以飄洋過海,遠離家園,前往他鄉去打天下。

楓樹也像當年的歐洲移民一般,試圖購買一張航向遠方的五月花號船票。它們所使用的方法,就是努力把種子發射到強勁的上升氣流中。在遇到渦流或強風時,它們會優先把種子釋放到上升氣流中,但對下降的氣流則不予理會。許多靠風力傳布的樹木都把它們的種子集中在樹冠頂部,以提高種子趕上上升氣流的機率。

翅果的形狀決定它們可以飛多遠

植物學家把這種可以讓自己漂浮起來的種子稱為「翅果」。嚴格說來,翅果並不是種子,而是一種特殊的果實,由母體的組織所形成,用來包覆種子。白蠟樹和鵝掌楸也有翅果,但它們的翅果所製造的浮力不像楓樹那麼強。

楓樹的翅果由於形狀並不對稱,反而較占優勢。這種不對稱的構造使它可以像鳥兒或飛機的翅膀那般切過空氣,但白蠟樹和鵝掌楸的翅果由於形狀對稱的緣故,無法像楓樹的翅膀那般優雅的旋轉。它們在降落時會繞著自己的長軸快速旋轉,以防止翅膀被風夾住。它們雖然有自備的螺旋槳,但其實更倚賴風力來替它們傳送種子。因此,白蠟樹和鵝掌楸都把自己的翅果抓得很緊,只在風很強的時候才會放它們走。

延伸閱讀

被這篇一提,才突然覺得,原本進化成中空骨架適應天空飛翔的鳥類,在產卵期,骨骼密度會增加? 其實也是相對不利飛翔的? 只是被這篇提到短生長季的林下植物,就突然想到推測CAM途徑可能也來自缺光期(比如說水韭)的說法,不過,其實類似木質素紅藻就有,其實很多描述的功能(因為可能還不能算是更能確定到對應基因的”性狀”),都是數量性狀,該不會,這類的,其實有不少是被迫適應多種菌根甚或一定程度仰賴菌根的? 但是提到鈣質,又想到,其實也是仰賴母岩的? 一些嫌鈣植物其實也比較難擴散到鈣多的地方? 那這些區域,相關需要大量鈣的動物也會比較少? (雖然說蠻早以前就有比較一些球根植物儲運的文章,有的可能一半以上會回收,大部分是來自多年積累! 但是後來發現,其實纖維素本身就是葡萄糖組成? 而且也能再回收,本來就是一種糯米長城,防禦兼儲糧的感覺? 但是最近才突然覺得,這樣比較起來,其實細菌等的肽聚醣,就是更營養均衡的有胺基酸有葡萄糖的長城? 而且最近的研究認為氮氣其實古老就存在?(雖然本來認為氨氣),其實胺基酸或是葡萄糖等外殼,都算是地表生物就近利用地表水土較多元素的方式? 當然也包含矽藻! )