策展人/張宏銘

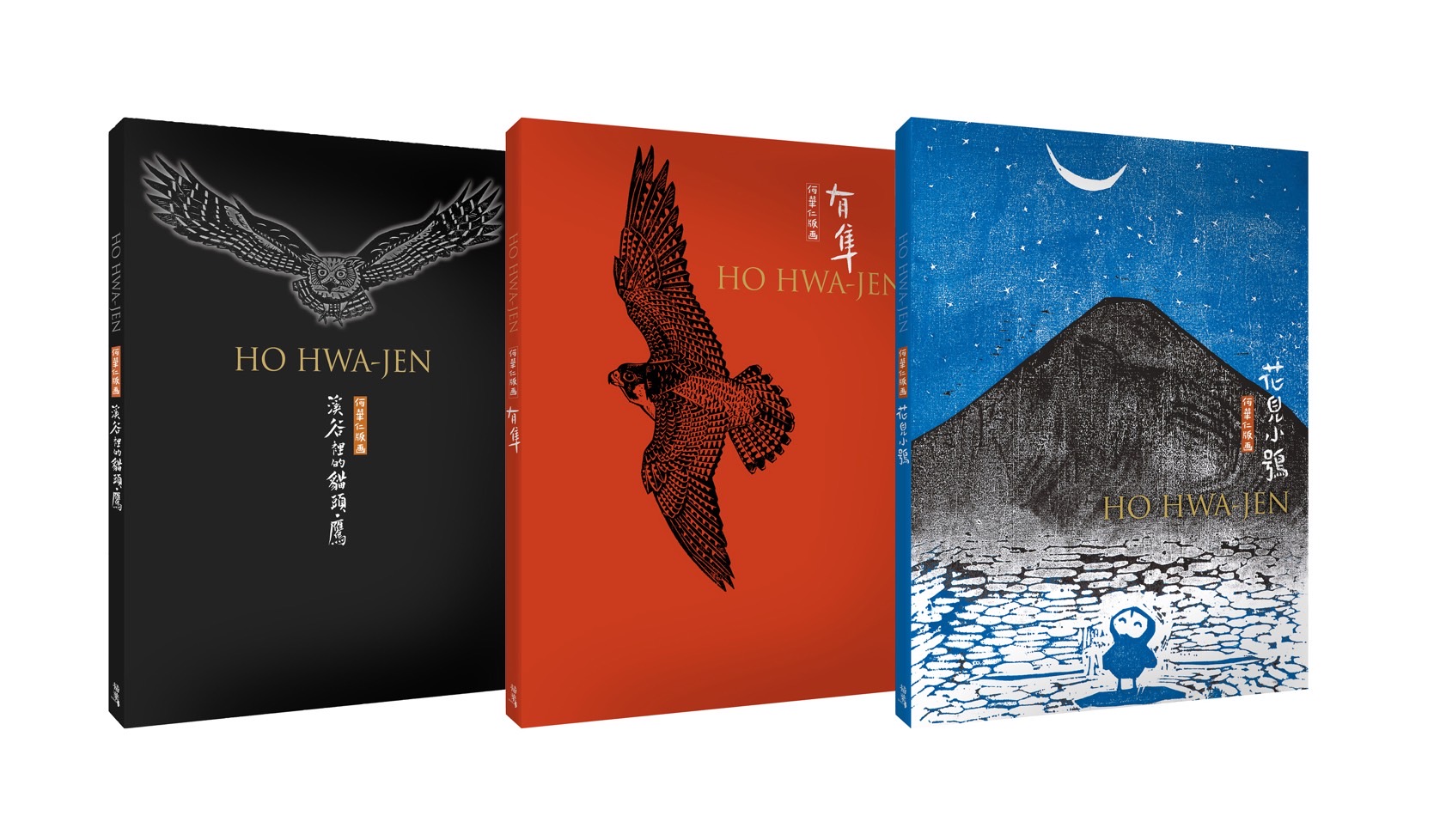

經過四年多的抗癌歷程,台灣鳥版畫第一人何華仁於 2021 年 12 月 18 日病逝。掃葉工坊出版何華仁版畫作品一套三冊:《溪谷裡的貓頭鷹》、《有隼》、《花見小鴞》紀念,《上下游新聞》獲掃葉工坊授權,舉辦此次線上畫展,邀請何華仁的忘年之交、愛鳥人張宏銘擔任策展人,精選九幅版畫作品,展現何華仁信守自然的創作理念。清明時節,一起來懷念這位故人。

海邊有隼

清晨薄暮時分,太陽在地平線升起之前,霞光將天空暈染粉紅,東北角龍洞崖壁泛映著金黃光澤,畫家細膩雕琢每一岩石裂隙,裂隙中海濱植物頑強生長著。

遊隼親鳥帶著幼鳥在峽灣上飛行,此行之後,幼鳥將離開去追尋自己的天空。親鳥抬頭遠望祝福,幼鳥不捨低頭俯瞰這片家園。

觀察遊隼的生活史,很難遇見遊隼洗澡的畫面。

燠熱夏日午後,畫家的好友李姓夫婦正巧發現遊隼雄鳥飛出巢洞,向著下方岩壁形成凹洞的一方小水窪飛去,隨即雌鳥也飛到小水窪共浴,形成這個難得有趣的畫面。激起他的靈感遂構思出這一畫作。

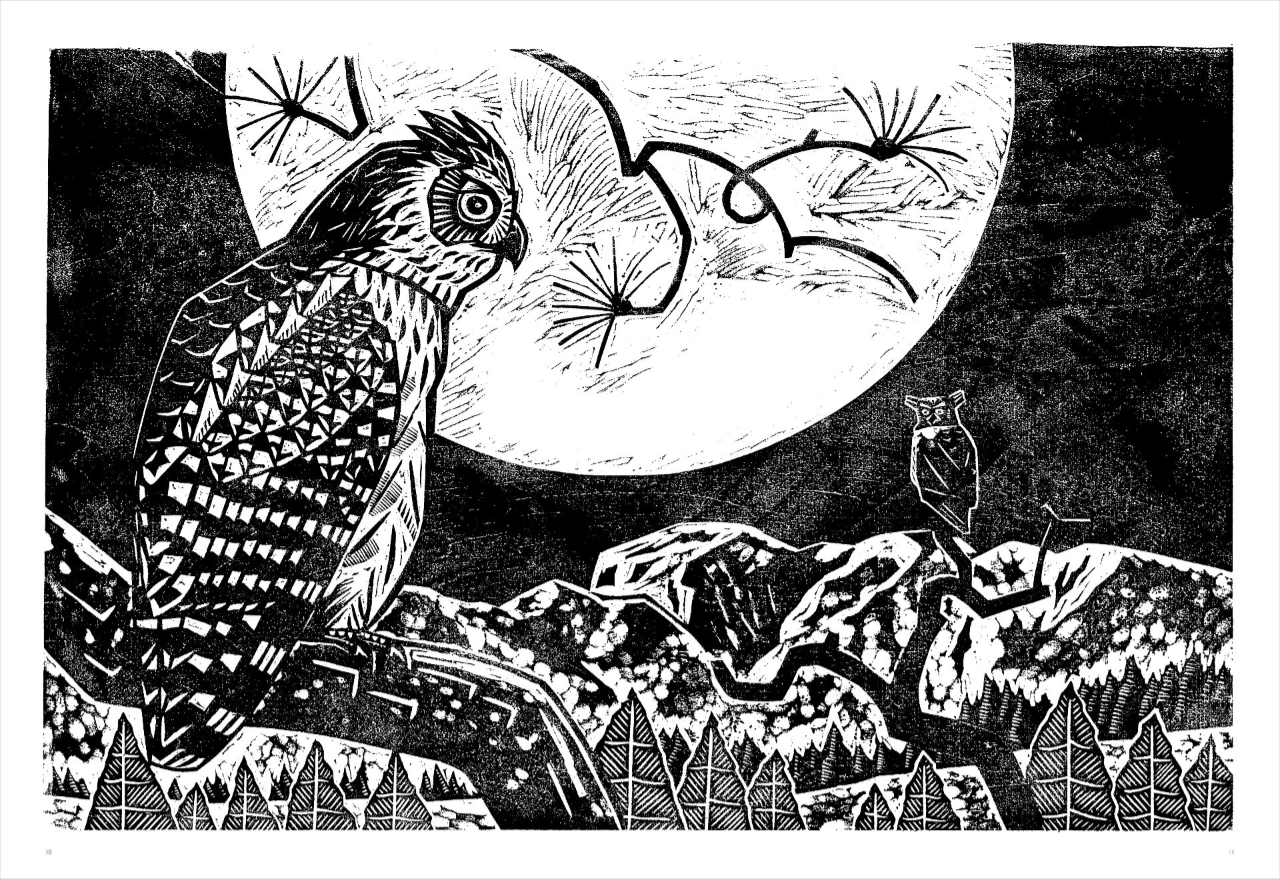

群鷹凌月

2020/9/13 白露剛過秋分未到,清晨蔚藍天空高掛一枚新月,一行人爬上四格山。

北面卑南溪灌溉著縱谷平原順流而下,向東匯入太平洋,西側佇立著中央山脈。東方都蘭山飄起赤腹鷹群,順風到台東市上空迎著熱氣流盤旋爬高,向南而去。

接著,北方縱谷上空又盤起一群趕路的赤腹鷹,看著牠們似乎即將朝向我們上空的新月奔來,一時間四周突然靜了下來。當第一隻赤腹鷹飛近新月,快門聲此起彼落的響起,霎時赤腹鷹群就盤繞在新月周圍。

回到宜蘭後,何華仁腦海一直縈繞當天畫面,遂不顧 11 月畫展在即,拿出八片畫板拼在桌上,以 20 天時間,刻畫出這幅宏偉同時也是他此生最大作品。

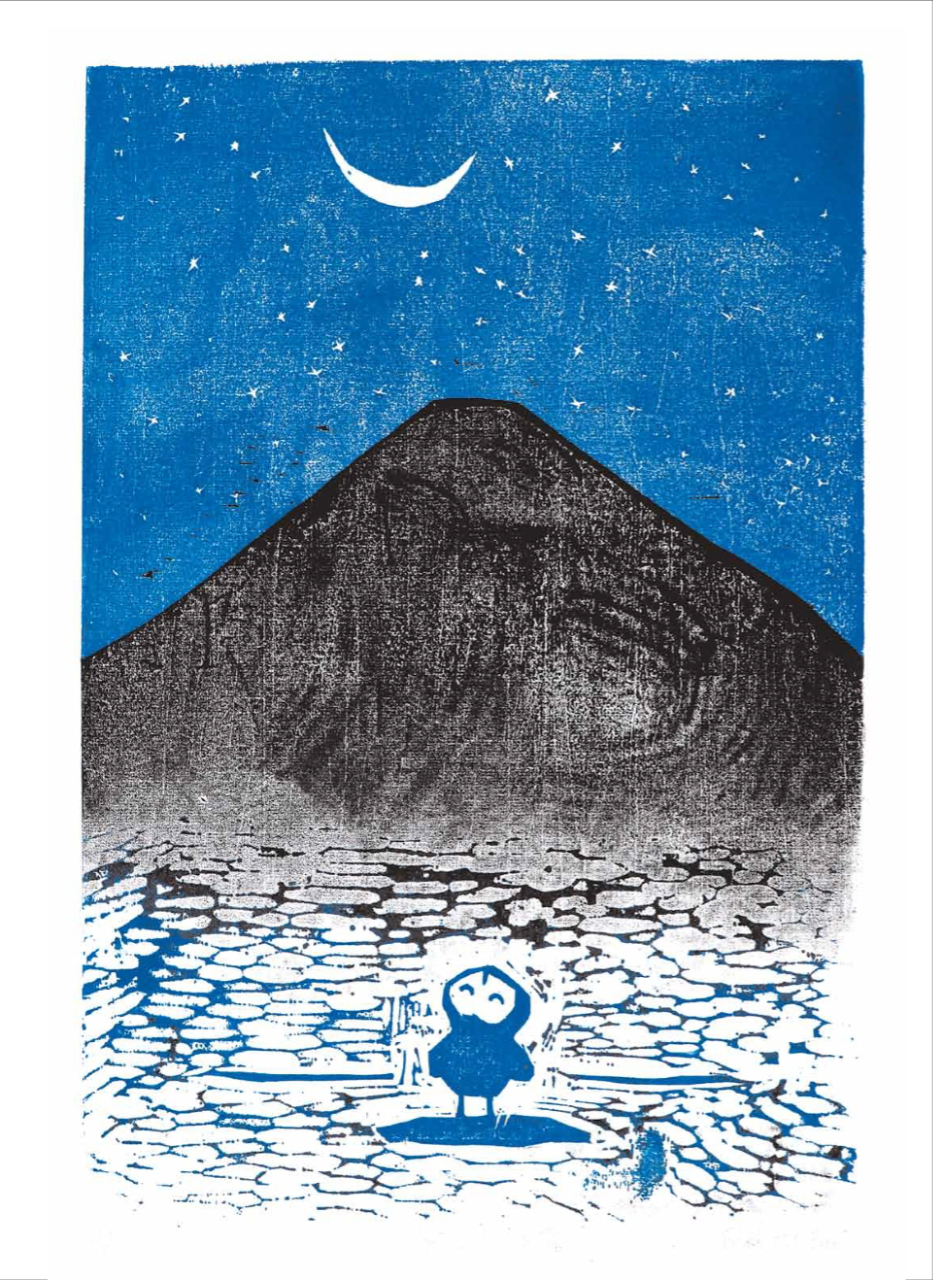

花見小鴞

看著看著,我將視線停駐在一配色均與眾不同的大作。

該畫構圖十分大膽,幾乎有近半畫面,被一座宛如三角錐體的黑色大山佔領,其造型與用色,讓我想起北齋「凱風快晴」裡的赤富士。前者的赤紅是清晨陽光,黑色大山的暗部光影層次,則是星夜月光。

華仁刻畫的山色很美,但山上夜空更美。那是十分迷人的墨藍色──美麗如同梵谷畫在亞爾咖啡座上的星空藍。

這片夜空除了星光閃燦,更有一彎留白明月,畫龍點睛,冠蓋群星。如此大氣的景物配置,讓我不禁站立畫前,猜想創作靈感的由來。

「這座山,是我夏日夜晚,在大湖 (宜蘭)看見的。」華仁湊近我說:「你看,是不像很像伊達政宗的頭盔?上頭的彎月,就是頭盔上的裝飾。」

哈!原來如此。這山的黑色三角態樣,的確很像政宗慣用的「黑漆七十二間筋兜」。華仁能將盔頂正面的金色月牙「前立」,轉化成山頂夜空的彎月,真是神來之筆的超絕想像。(文字/李憲章)

蘭陽溪口北岸河岸上,佇立一棵苦楝,寒冷的冬天花葉凋零之後,才會看到枯枝樹梢垂掛著滿滿的金黃色的苦苓子。

下方枝影水田間,立著一隻小鴞,遠方海上龜山島漂浮著。

透過苦楝、水稻田與龜山島,畫家滿懷對蘭陽風土深深眷戀。

畫家談起日本之旅。那年去九州,詩人北原白秋就是九州人。

九州有一條柳川。我在柳川,楊柳枝葉搖曳在河畔,河面上飄來一條柳葉。隨著柳葉漂流,想起達摩一葦渡江的故事。就在隨身木片畫下此情此景。

溪谷裡的貓頭鷹

滿月的夜晚,溪畔森林並非靜寂無聲,傾聽溪水涓流,螽斯、蟋蟀、蛙鳴,黃魚鴞會站在高處鳴叫,鼓動喉部白色的羽毛,與配偶對唱。何華仁這幅作品刻畫的正是此時此景,賞畫之餘彷彿置身於畫中森林,耳邊聽到黃魚鴞呼喚的聲音。

何華仁早年就和黃魚鴞結緣。1996 年出版的台灣野鳥圖誌中寫道:「 二月,尋訪南勢溪流域,企圖尋找一種在溪流活動的大型貓頭鷹——黃魚鴞。幸運地在桶后溪上看到對岸高上上佇立的牠,顯然是一隻日間休息狀態的黃魚鴞。秋末在信賢又一次遇到黃魚鴞,這次他在溪谷上方,像一塊黃色的大方巾慢慢地飄落在溪床上。九五年,對牠的鳴叫已然熟悉,夜裡在新店山區探查夜行動物時,便常聽到牠的呼喚⋯⋯」

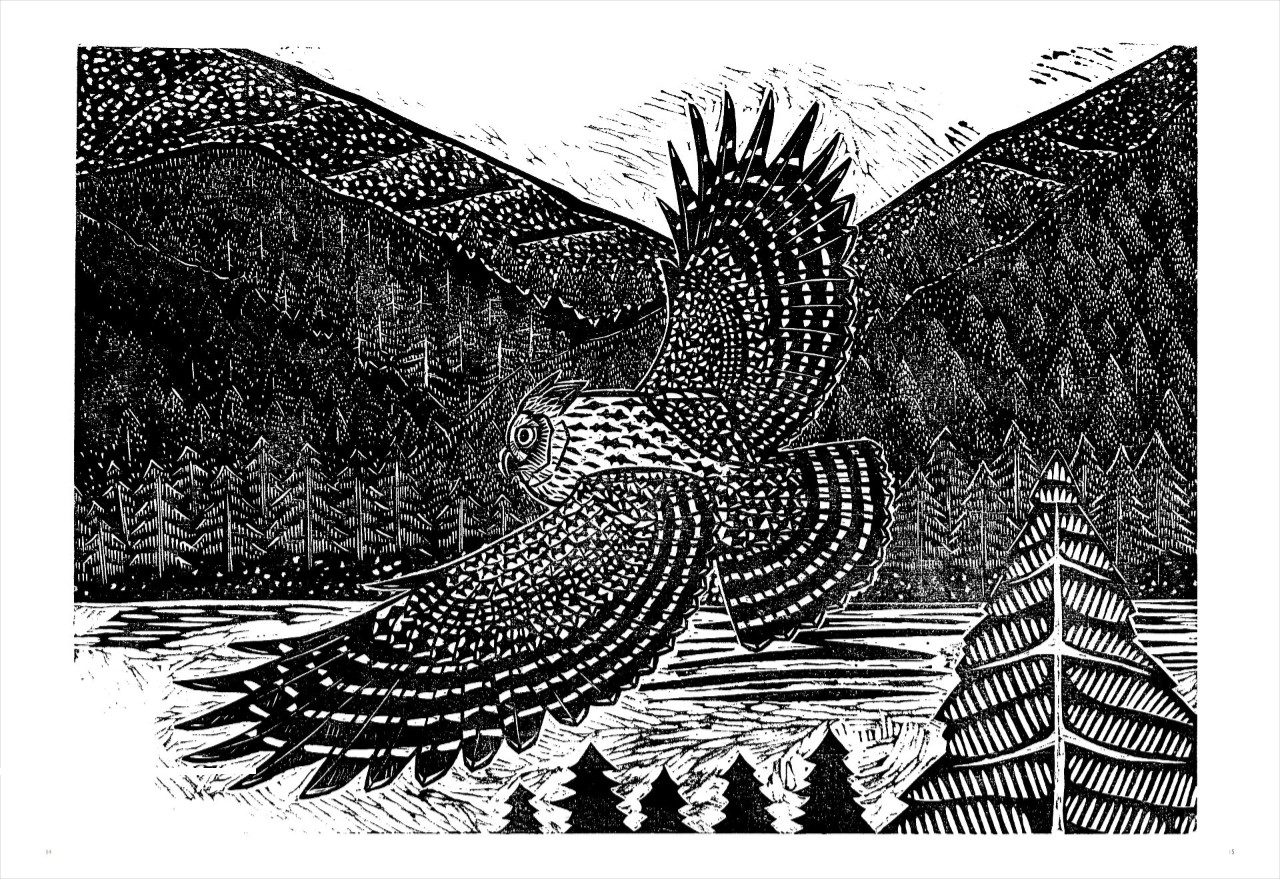

2014 年創作溪谷裡的貓頭鷹系列版畫,堪稱何華仁對其作品追求完美細緻之最。

遠山紋理,兩側山上針葉樹乃至近處淺景樹葉的線條都一絲不苟地細心刻劃;主角展翅飛翔的黃魚鴞刻劃尤其細緻。

這幅畫以何華仁擅長的X型構圖,這樣的構圖,透視感強烈,吸引觀賞者把視線由四周引向中心黃魚鴞。

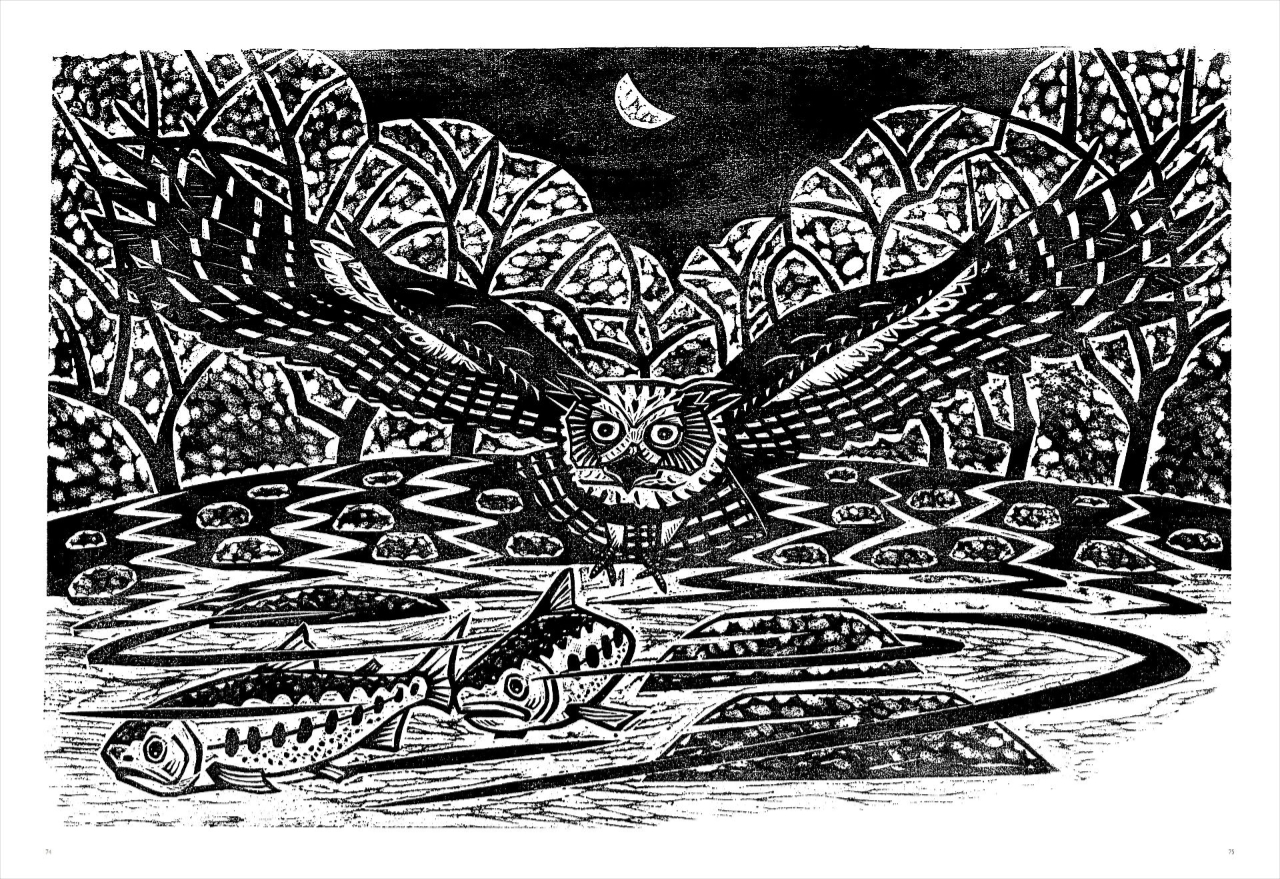

月夜,七家灣溪潺潺流著。倏地,從岸邊樹林無聲俯衝出一隻黃魚鴞。溪流中兩尾櫻花鉤吻鮭,許是發現月光中有陰影靠近,牠們迅速在溪流中劃出S型軌跡逃竄。

無聲的獵捕進行中!

這幅畫以何華仁擅長的X型構圖,黑暗天空,在他巧妙以輕重不同力道著墨,呈現雲影深淺變化;黃魚鴞雙翼、兩岸樹林與水面形成對稱的X型構圖。櫻花鉤吻鮭逃竄時的表情為此畫添加觀賞時的趣味。

-1.jpg)

何華仁

1958 年生於臺北市,為畫家,臺灣知名鳥人。

歷任《中國時報》副刊「人間」美術編輯、《自立晚報》副刊美術創意總監、編輯部副總召。1983 年與劉克襄開始觀察鳥類,1987 年不到 30 歲的年紀,到高雄六龜的林業試驗所扇平工作站一待十個月。進行鳥類調查、觀察紀錄繫放鳥類,也奠定他日後投身生態藝術的基礎。1988 年,自學木刻版印技法創作,開啟版畫創作生涯,至今超過 33 年。

1990年創作「台灣鳥木刻版畫」系列,並出版「台灣鳥木刻紀實陸拾」。1992 年,第一次在福華沙龍舉辦個展,1996年,以水彩、版畫加散文方式,出版「台灣野鳥圖誌」〈常民文化〉,隨後於 2002、2004、2010 年與 2020年在台北福華藝術沙龍舉辦個展。

他所創作的版畫藝術具有本土自然與人文的內涵,對鳥類及其他創作主題描繪極為細膩,兼具藝術風格,深深獲得許多藝術愛好者喜愛。很多開始接觸猛禽、鳥類的民眾,都是透過何華仁的筆觸及藝術呈現方式,進而認識了猛禽體態及細節之美。

2017 年,他經歷了一場生死攸關的生命挑戰,劇變之後,他爆發的創作力將他的版畫作品推升到一個新的高度,著名的「花見小鴞」二十四節氣系列就在此時萌發醞釀。2018 年以九個月時間完成公園有鷹系列共十八幅版畫作品,並以此為基礎繪製成《公園有鷹》繪本,由財團法人大安森林公園之有基金會出版。2019 年同樣以九個月時間完成海邊有隼系列共二十一幅版畫作品。2020 年由玉山社出版《風中有鷹》猛禽Q版繪本,同年十一月底並於福華藝術沙龍舉辦「鴞隼之章」人生最後一場個展,展出「溪谷裡的貓頭鷹 」、 「海邊有隼」、 「花見小鴞 」與生涯其他版畫。

歷經四年多的抗癌歷程,何華仁於 2021 年12 月 18 日病逝。2022 年開春,掃葉工坊出版何華仁版畫作品一套三冊:《溪谷裡的貓頭鷹》、《有隼》、《花見小鴞》,讓台灣鳥版畫第一人的作品能夠永世流傳。

延伸閱讀: