明天就是父親節了,小海馬們卻不知道該如何慶祝,懷胎生下牠們的是公海馬,這樣牠們應該叫牠爸爸還是媽媽?

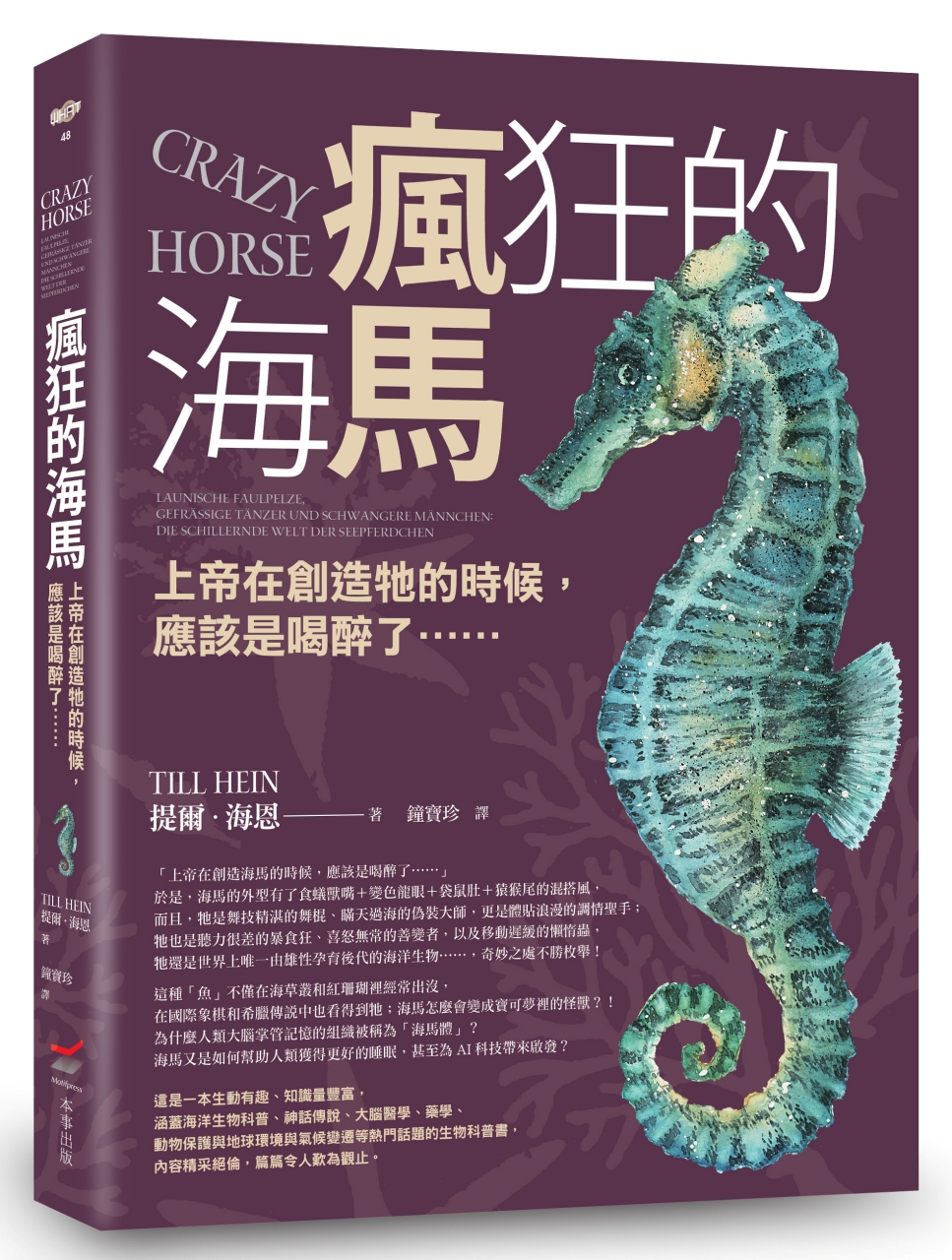

海洋生物與魚類專家豪爾赫.高美胡拉度(Jorge Gomezjurado)曾說:「上帝在創造海馬時,很可能是喝多了。」沒錯,一定是酒精先讓上帝徹底放鬆了。你幾乎看不到祂在其他任何物種上也運用了像海馬這樣引人側目的構造配方:像袋鼠那樣自帶育兒囊的軀幹,變色龍般可各自獨立轉動的眼睛,還有跟食蟻獸一樣拉長的吻部及媲美猴子的具抓附力的尾巴。再加上每隻海馬的頭上,都有形狀各異、宛如人類指紋般獨特的冠狀角稜。來看《瘋狂的海馬》一書,一起認識這群教人嘖嘖稱奇的朋友。

(以下內容摘自《瘋狂的海馬:上帝在創造牠的時候,應該是喝醉了……》一書,文字經本事出版授權。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

海馬猶如舞蹈家 連跳九小時也不怕

海馬就跟會吟唱的座頭鯨與虎鯨一樣,都是海洋裡的藝術家;牠在舞技與色彩設計這兩方面,尤其才華洋溢。要施展魅力引誘異性時,海馬更是勁道十足,牠們求偶時所跳的熱舞,就連海獅這樣的硬漢都會為之融化。

一開始,公海馬與母海馬會彬彬有禮地互相致意,接著尾巴末端會彼此交纏,貼近身體舞動並嘀嘀咕咕地情話綿綿,有時候牠們會停下來一會兒,把嘴緊靠在一起,就好像在親吻一樣。牠們會反覆繞著對方轉圈,並讓身體變換不同的色彩。這樣的求偶舞可以長達九個小時,而且相較於人類通常只結一次婚(至少就同一個對象而言),海馬每幾個星期就會跳一次這樣的求偶舞。

此外,研究海馬行為的學者發現,許多海馬一生忠於一個伴侶,直到死亡將牠們分離為止。然而,近年來又有研究證明,這種魚並非總是如此,而是依其生活狀態而定,某些海馬也有交換伴侶或集體交尾的傾向。

.jpg)

公海馬負責懷孕生子 據說還是天然威而鋼

在海馬的世界裡,懷孕生子是男人的事,放眼全球動物世界,這是真正的異數,而這與眾不同的作風究竟是如何且為何形成的,各地學者專家都想破解。「雄性懷孕」也為兩性研究者提供了現成議題,讓他們以此為起點探究人類社會中的傳統性別角色。

因為海馬實在太獨特了,自古以來就被認為具有神奇的醫療效果。例如,牠在文藝復興時代的地中海地區,不僅被認為是治療視力問題及側腹痛的妙藥,也被用來當作狂犬病或缺乏性慾的藥方。一直到十八世紀,含海馬成分的藥物在歐洲仍是許多家庭的常備藥,不僅能改善疲勞倦怠與落髮,也可以治療性功能障礙。

在亞洲,海馬則至今都還是醫師常開的藥方。例如,傳統中醫有一帖幾乎可治百病的經典,配方就是將搗碎的乾海馬摻合蜂蜜、人蔘與紅橄欖。不過,海馬在傳統中醫裡最被推崇的,還是牠那天然威而鋼般的功效,而這也讓牠成功吸引到一些西方人。

長相很奇葩 海馬非「馬」而是「魚」

每個小孩都知道獅子被視為「萬獸之王」,可是牠連「皇冠」都沒有,倒是相較之下弱小許多的海馬,(幾乎)每隻頭上都有一頂。其實,光是身體結構,就足以讓海馬這種生物登上奇葩的寶座:長著袋鼠式育兒囊的身軀,變色龍般可各自獨立轉動的眼睛,長長的吸管狀吻部,具強大攀附力的尾巴,當然還有那威風凜凜的頭冠。大自然到底是從哪裡得來靈感,才會有這樣太過隨意的風格混搭?

我們或許很難忽略海馬與陸地上的馬在外觀上的相似性,不過牠們之間的共同點,也就僅止於頭部。海馬的身體看起來脆弱無比,尾巴末端則像蠕蟲。而牠的蹄呢?根本就沒有!這個傢伙看起來更像是由幾種最迥異的動物拼裝而成,可能也因此激發了人類的靈感,然後創造出古希臘羅馬神話中那隻有名的馬頭魚尾海怪這種假想生物。

生物學家把海馬列為魚類,即使牠沒有尾鰭,沒有腹鰭,甚至連鱗片都沒有,而且身上有堅硬的骨板,以及讓人想到吸管的吻部。所以,這種動物到底哪裡像魚?其實,如果仔細看的話,相像的部位非常多,例如,牠是以鰓呼吸、有魚鰾,也有幾片魚鰭。儘管這些具驅動、操控及穩定功能的魚鰭,在牠身上非常小。魚鰾讓牠能平衡一身骨板鎧甲的重量,以及吸氣、吐氣,並藉此調節浮力,而這是大多數魚類的典型特徵。海馬的其他內臟,在很大程度上也跟其他有鰭動物相似,不管是心臟、肝臟或腎臟。

海馬尾巴又長又柔軟 可以勾搭他物讓自己休息

大體上來說,海馬身上那些看起來滑稽逗趣又古怪的部位,都具有功能上的意義,也都與牠對環境的最佳適應及生活方式有關。最具說服力的例子,就是向末端逐漸變細且靈活無比的尾巴,取代了絕大多數魚都有的尾鰭。一般來說,向兩側擺動的尾鰭會讓魚在游泳時產生推進力;不過,比起向前推進,海馬更喜歡用身體的後半部來「勾搭閒晃」—這裡說的確實就是字面上的意思。

牠們的尾巴不僅長,柔軟度也很高,所以這些海裡的「馬兒」如果真的要用它來搔頭止癢或當成圍巾自體取暖,其實也辦得到。然而,這個部位具有其他的重要任務,海馬會用它攀附在指狀珊瑚分枝或海草桿上固定自己,因為只有以這種方式,牠在面對起伏的波浪或強勁的海流時才不至於完全無助(畢竟牠的鰭極為細小),同時也讓牠在游到筋疲力盡後能夠重新恢復體力。

游泳速度比蝸牛還慢 躲避天敵全靠偽裝

海馬因為游速實在太慢而且很快就上氣不接下氣,在游泳這方面基本上跟其他海洋動物很少有共同點。不過,牠可是直挺挺地「站」在水中,行為舉止自然完全不同於那些身體呈流線型的魚。全世界游得最慢的魚,果然就是這家族裡的一員:以佛羅里達、德州、墨西哥及巴哈馬群島海域為家的小海馬,即使牠火力全開,時速也不過是 0.054 公里。相較之下,即使是陸地上慢吞吞的羅馬蝸牛,前進的速度還比牠快兩倍。

不過,海馬根本沒必要催自己。牠把重點放在精良的偽裝術,也就是先躲過好奇或警覺的視線,然後再從埋伏處突襲獵物。許多海馬能根據背景環境來調整體表的顏色,以演技來說,牠也頗有天分,例如牠能模擬出某種軟珊瑚身上的亮橘色與其表層組織的質地,或假裝是漂流在水中的紅樹林植物的一片黃葉。

再者,有幾種海馬的身上還掛著很特別的條狀皮膚,會讓人聯想到某些水生植物的葉子,於是在一片交織叢生的海藻中,你幾乎不可能發現牠的存在。另外,即使海馬的迷你魚鰭無法讓牠游得又快又遠,這個纖弱細小的器官也發揮了一項重要功能,它們讓海馬的行動更機敏、更易操控,使牠能靈活穿梭在珊瑚礁或水生植物的叢林中。

.jpeg)

海馬壽命短 存活率低 一出生就面臨生死決戰

在海馬的世界裡,沒有獨生子或獨生女。牠們每胎通常會孵出一百隻至五百隻活蹦亂跳的幼海馬,有幾種海馬甚至還可以孕育多達兩千隻。不過,基於幼海馬得面對許多危險與威脅,這麼高的出生率也非常必要,特別是那些體型只有跳蚤大小的新生幼海馬,得立刻靠一己之力為生命奮戰。牠們得不到父母的絲毫關照,一不小心就會變成饑餓掠食者或狂風巨浪下的犧牲品。平均每兩百隻幼海馬中,只有一隻有機會活到成年,因為幼海馬完全缺乏生活經驗,而且還是無數專吃浮游動物的食客的菜。

海馬是特別多產的動物,許多種類都具有一再繁殖的能力,每次都可孕育出數百隻新生命。然而,不僅許多幼海馬很快就會被吃下肚,牠們也不怎麼長壽;以歐洲本土的兩種海馬—短吻海馬及長吻海馬為例,平均壽命大約是四年。其他體型較大的種類在海裡或許可以活到五歲,較小者則只有十二個月。

新生的幼海馬除了身型比較修長,整體而言看起來很像自己的父母。這些小傢伙必須完成的第一件英勇事蹟,便是「力爭上游」,牠們得努力讓自己漂浮到水面上。這麼做並非像早期許多人所認為的是為了呼吸,而是要替自己的魚鰾充氣,因為這個器官可以讓牠毫不費力地漂浮在水中。一旦完成了在魚鰾裡打進適量空氣的任務之後,海馬寶寶便能立刻展開獵食。然而,這個首度的出航潛藏著危機,因為只要稍不留意,小海馬就會被水的表面張力困住,無法再次沉入水裡;有時,牠則會因魚鰾積聚太多空氣,只能背朝下地在水面浮浮沉沉,一直到死亡。