大疫當前,出國旅遊的腳步受阻,國內遊程重新受到國人重視,但除了景點遊覽、在地美食外,怎麼在台灣玩得既有文學想像又見歷史縱深?跟著顧蕙倩的「走讀」路線,重回啟蒙時代的台灣,在馬偕、林獻堂、劉銘傳的足履中,來一場超時空旅行吧!

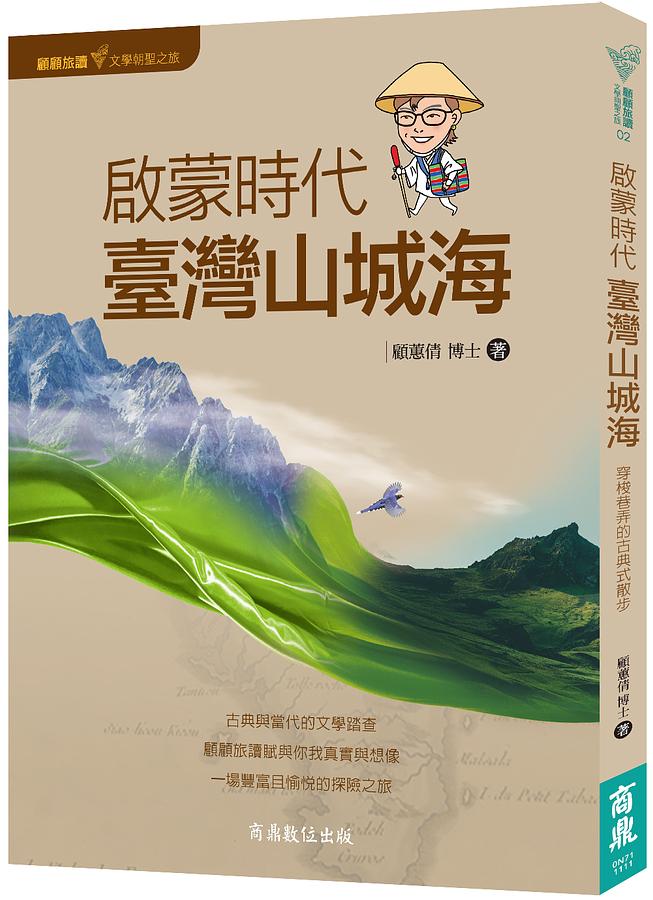

(以下內容摘自《啟蒙時代.臺灣山城海:穿梭巷弄的古典式散步》一書,由商鼎數位出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,且為閱讀需要,部分段落有些許調整,更多精彩內容請詳見該書。)

登頂觀音山 揣想馬偕前行的力量

馬偕帶著阿華來到淡水觀音山上,阿華不解為何要這樣辛苦。待登頂後,阿華放眼四周,大自然不言而喻。

人們不會放棄好奇學習懷疑的心。馬偕知道,這樣的心,依然是神最初樂園的美意。「讓阿華一直都在路上遇到懷疑吧!然後登頂的一刻,阿華什麼都懂了。」馬偕當時應如是想。

沒有前人修築好的登山步道,處處是高過人身的雜草,蔓生一地的荒蕪是誰指引前行的路?如何披荊斬棘不畏艱難?一個從遙遠的加拿大隻身前來的外國傳教士,為什麼要帶著學生爬上這一座陌生的山頂呢?

阿華呢?那個跟隨傳教士馬偕登觀音山的阿華呢?沒有地圖,只有相信眼前的這個外國人,和外國人口中頻頻頌揚的神。後一步爬著,是前一步能踏穩在沒有路徑的荒地上,是什麼給了他前行的力量呢? 我不知道馬偕是站在山頂的哪一處放眼四周,我也不知道馬偕的學生阿華看到辛苦登山後的視野,是如何收拾自己曾經徬徨懷疑的心情。從想著大自然只有生存所需,到衷心發自心底的讚美與稱揚,此番觸及廣袤的心靈,是何等神秘的力量?

臺三線猶如曲折的臺灣開發史

浪漫臺三線充滿歷史軌跡,行經客家十七鄉鎮,從桃園市大溪區開始,至臺中市新社區為終點。它的蜿蜒難行,它的穿山涉水,如同曲折的臺灣開發史,記錄先民移居入臺,為了墾殖家園,奮力寫就一頁頁血淚史。這些都留在浪漫臺三線沿途的茶小路與糯米橋間。而原住民與漢人之間,曾經憂傷的衝突,也藏在靜美古道與幽香樟腦林裡,構成神秘臺三線的一部分。

說故事的人,終究會離開說故事的舞臺,鞠躬下臺。我們沿著舞臺的軌跡,可以撫今追昔,回到故事的脈絡感同身受。這片土地為了生存,歷經幾多征戰,改朝換代。唯土地無言,無涉族群,留予曾經落腳於此的世代子孫緬懷故事。然後,繼續與自然同行。

上了岸的先祖,為了前行,必須向山借路。山徑遂成為連通未知,互通有無的希望。今日,我在浪漫臺三線,一條條古道山徑間,一條條的路流通物產,超越言語,以行走讓我看見昔日的努力。那是與天地共同生活,沒別的,就是活下去。為了水源,鑿山,只為讓水走。於是,一條條的水路,是給水走的,一條條的山路是給人走的。文明得以延續,生命得以存活。

大窩山古圳道:時間軌跡各自歸位

老樹有老樹的時間算式,穿山水圳有其自動按下暫停的魔法,一整座大石壁也自成一格,將時間的腳步幻化成瀑布般的灑脫,一去不回頭。有時,我走在昔時先人鑿穿山壁的艱苦韌性裡,一刀一斧都是留給子孫的啟蒙永續,雖然現在自來水管線方便裝卸,用水已不需要流經水圳道,先祖已逝,滄海桑田,山壁仍在,水圳仍在。

園區共有十七條的古圳道,是先民一刀一斧慢慢鑿出來的,以阡陌縱橫的方式,發揮引水灌溉的功能,最長可達三百公尺,短的也有二十幾公尺。因地處園區,少受人為破壞,帶著手電筒,屈身鑽進山壁古圳道裡,保持安靜,還能不時與掛身岩壁,可愛又害羞的蝙蝠群相遇。 爾後來到「小洞天瀑布」指標前,循山間小徑,過拱橋可往大窩古圳道,沿途青潭白練,奇岩異石,美不勝收。沿途尋訪美景,遼闊視野讓人不覺腳力負荷問題。來到觀魚亭與水雲橋,取橋右側棧道往溪畔,這裡是馬口魚自然生態保育區,橋上一探,魚群生態豐富。

撫今追昔 五桂樓有林獻堂、梁啟超身影

一九○七年林獻堂於日本奈良旅行時與梁啟超會面,林獻堂向梁啟超請教臺灣自治之道,梁啟超衡量當代中日政經情勢,直言清朝在今後三十年內斷無法幫助臺灣達成自治之目標,但是梁啟超以愛爾蘭爭取自治的過程來啟發林獻堂,鼓勵林獻堂以非武力運動模式對抗的新方向。梁啟超的一番話語,成為日後林獻堂從事民族運動採取溫和路線的原則。

一九一一年,林獻堂邀請時年三十八歲的梁啟超訪臺。梁啟超至霧峰林家作客五日,特地為萊園作詩十二首,第一首詠萊園,最後一首送別。中間十首歌詠園中景觀,成為後人知曉的「萊園十景」。

當時梁啟超即下榻於霧峰林家五桂樓,在此與林獻堂等臺灣仕紳交換意見,建議了非武裝抗日路線。在此一原則指導下,為臺灣揭開一九一五年到一九三七年間風起雲湧的社會啟蒙運動。

梁啟超先生為「五桂樓」所賦之詩這麼寫著:「娟娟華月霧峰頭,氾氾光風五桂樓,傳語王孫應好住,海隅景物勝中州。」此詩第一、二句描寫五桂樓與霧峰相襯相映之美;第三、四句表面是說此地景色更勝中國,可為安居久住之所,背後則是期許獻堂先生植根臺灣,為這塊土地犧牲奉獻。 現在來到五桂樓前,因颱風侵襲受損嚴重的情形已不復見。費時多年的修復,讓五桂樓、小習池等萊園美景仿佛從不曾遭受時代的摧殘。古典而雅緻的美學,時代啟蒙的留駐,保留漢詩文化的骨氣,這些奮進與傳統的精神,因為萊園的保存,至今仍可撫今追昔,歷歷在目。

出雲古道:記載先民故事的活教材

在法雲寺大雄寶殿前方廣場視野遼闊,可俯瞰大湖盆地、汶水溪谷、水尾坪、汶水老街、雪霸國家公園服務區、鷂婆山等美景。苗栗詩人賴江質所吟詠的苗栗八景,有雙峰插漢、虎嶼觀潮、焰山雲霧、磺山噴火、明德泛月、獅山覽勝、墨硯吞雲、法雲啣煙,其中就包括法雲寺景色。被峰巒圍抱的寺院,寺方種植有多株五葉松與二葉松,寺中心有一處以石板遺跡搭成的石桌石椅,環境清幽,在此休憩沈思,塵世心緒頓時沈澱清明。星雲法師曾在一九六三年在此寺停留三個月,幫忙看守竹筍以防民眾上山偷採販售,期間於茅蓬裡開始寫下《無聲息的歌唱》一書。

沿著法雲寺古道回到出磺坑,還能繼續參觀見證臺灣採油史的「老油田文化園區」,走走「古油井登山步道」,細數原住民、客家先民與老油人在此處生活、開礦的悠悠歷史。離開出磺坑前,不妨再回頭看看地勢險峻的牛鬥峽谷,以及連結兩山之間的「牛鬥口吊橋」,懷想兩山如二牛相鬥之勢,日本人曾為了平息兩山原住民的紛爭不斷,接受風水師的建議,將山的兩端興建吊橋,如牽起兩隻牛鼻子般,從此紛爭便逐漸平息。山水有情,因人而更添故事,出雲古道不僅僅是一條山間古道,更是一條記載著先民故事的活教材,非常值得一訪。

走在獨特古意的法雲寺古道,我走了四個多小時,沿路幾乎無人相應,僅有友人與腳下步履同行。

山與我同在, 先人與我對座, 時間就在雲間。雖然我看不見你們。

.jpg)