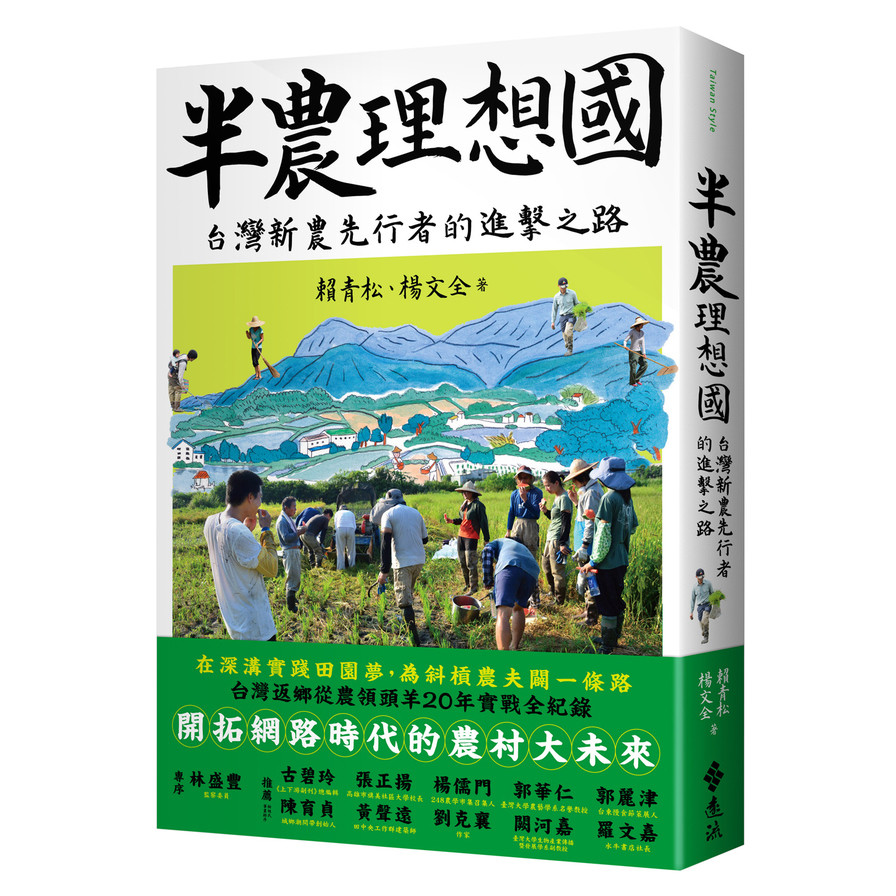

聽過半農半 X 嗎?知道宜蘭有個穀東俱樂部嗎?為了實踐自己的田園夢,賴青松早在千禧年就移居宜蘭,成為「反向移民」、「斜槓農夫」的領頭羊。他不只讓家人在自己的田園夢中安身立命,更開啟半農興村的新時代:現今有約 200 位新農把夢想札根在深溝,建構他們的理想家園。

原本只是一個人的逆流而行,如今蔚為時代風潮,半農會是台灣農業的未來嗎?不妨從《半農理想國》中思索答案。

(以下圖文摘自《半農理想國:台灣新農先行者的進擊之路》一書,由遠流出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

深溝村坐享地理優勢 包容新農也讓新農回饋農村

一個農村要藉由農業服務業化進行轉型,無論是透過小型農戶或大型農企業,必然是要在農村發展的利基與商業化操作之間,找出合適而可操作的平衡關係。位處宜蘭縣員山鄉近山地區,以深溝村為核心的幾個村落,過去二十年的發展,正是值得被討論的案例。

深溝村及其附近幾個村落,經濟活動以種植水稻為主,並不特別,因為在蘭陽平原上有上百個這類型的農村。不過,從地理條件來看,深溝村所在之地位於蘭陽溪北岸的高平原地區,擁有豐富的湧泉水脈,水質清澈,同時背倚面向東南的雪山山脈,日照充足,通風良好。這樣的微氣候不僅有利於水稻生長,也適合人們居住,加上開車到宜蘭市約十五分鐘、到台北約一小時的交通條件,應是此處至今能聚集上百位新型態小農在此定居的必要條件。

這些新型態的小農,絕大多數來自都市的各行各業,沒有農業背景與經驗。他們在此從事友善環境的農耕活動,並落實在都市無法實現的夢想。這樣的一股外來活力,很自然地以農業為基礎,在此開展出各式各樣的服務業商業模式,而作為新農群聚核心的深溝村,自然是受惠最多的村子。

「天團」完成託付 克服各種困難

在夥伴們相互協助的情況下,倆佰甲度過了一個繁忙而美好的春耕季。農忙期間,每個人除了忙著照顧自己的田地,也會去幫忙其他人解決個人田區的困難。最常見的就是秧苗遭受福壽螺的嚴重危害,此時缺秧的災區就需要夥伴們的強力支援。我的習慣是在巡完負責的田區之後,再到其他夥伴的田區轉轉,如果對方正好在田裡工作,我會下田幫忙或是在田邊聊聊。這個春耕的經驗對我而言是美好而快樂的,也發現開心種田的祕密在於有同好的陪伴。於是,在春耕農忙告一段落之後,我再次找上賴青松,表達願意以倆佰甲平台之名,繼續推動協助新農夫進場的工作。

對於賴青松而言,這可說是求之不得的美事。基於過往幾年的經驗,他知道自己在協助新農夫進入深溝的過程中,面對著相當大的限制。最直接的原因,就是他無法承擔新農夫實際耕種的成敗責任,萬一處理不當,還可能影響自己在深溝村好不容易累積的信用。因此,如果能找到一個值得信任的對象,出面承擔新農耕作的成敗得失,那麼,他可能就更有信心承接老農地主託付的田地。

二○一三年賴青松曾在耕作筆記上,以「天團」來形容倆佰甲這群新農。從這個譬喻來看,表示他其實並不十分清楚這群人究竟在搞些什麼。不過,這麼一群臨時起意的「烏合之眾」,不僅克服各種困難,完成耕作他所託付的兩甲半水稻田,甚至在稻穀收成的那一天,倆佰甲還租下了位於深溝村中心位置的廢棄碾米廠,作為最初的稻穀存放空間。

深溝的開放讓不同背景的人來築夢

這一波來到深溝村種田的新農夫,幾乎都是沒有務農經驗的外地人。這些人主要來自台灣各地,也有少數出身宜蘭其他鄉鎮。以台灣農民平均年齡六十幾歲的標準來看,他們都算是年輕農民,從二十幾歲到五十幾歲都有。而從行業別來看,這些人來自都市的各行各業,包括建築師、資訊工程師、農村規劃師、紀錄片工作者、小劇場演員、生態導覽工作者、記者、家管,甚至還有仍在學的大學生等等。

有些人小時候曾在家裡接觸過農事,但絕大多數缺乏實際的田間勞動經驗。自此而後,陸續來到深溝加入歸農陣營的人們,大抵上都離不開這些類型。儘管每個人離開都市的動機不一而足,但是他們同樣選擇在深溝落腳,並積極在個人原來的專業基礎上,追求新的夢想與未來。

這些夢想或多或少與農村生活相關,或是農村社會所需要的各種服務。有些人喜歡動手做農產加工,就開發出各式各樣充滿新意的創意農產品;有的人喜歡料理,在村裡開起預約制餐廳;有人是建築師,為其他夥伴改造二手屋;有人是生物學家,開始悶起頭來研究最困擾大家的福壽螺……。這群人有一個共通點,就是雖然都懷抱著務農的理想,卻幾乎沒有人意圖擴大耕作規模,讓種田占用太多的時間與心思。而是以種稻賣米為基礎,一方面確保基本的收入來源,另一方面也讓種田這件事豐富自己的興趣或專長,進而發展出更多富創意的社會服務內涵。

二○一四年是新農夫湧入深溝村的最高峰,熱潮過後,作為育成平台的倆佰甲,每年還是持續協助大約五到十位新農夫,進入深溝農村。

許多人好奇,深溝村究竟擁有什麼樣的魅力,能夠持續吸引加入農村行伍的生力軍?我自己的理解是,一方面,這些來此的夥伴們,原本就嚮往農村的生活;另一方面,我們在深溝村為他們打造了一個可以安心進場、自由發揮的支持環境。而在這個環境中,最關鍵的條件,莫過於充分支持他們實現個人夢想的「開放氛圍」。

平台成為緩衝 解決新農老農價值衝突

在深溝村,賴青松之所以長期受到老農地主們的信任,有一個關鍵的原因是,他雖然沒有使用化學農藥與除草劑,但是在水稻耕作的各個階段,他所管理的友善稻田,外觀上都跟使用農藥與除草劑管理的稻田沒有明顯差異。在水稻生長期間,賴青松一定會想方設法地把田裡被福壽螺吃掉的秧苗補齊,將雜草清除乾淨。簡單地說,賴青松耕種的水稻田長得整整齊齊、飽滿漂亮。當然,只要能夠做到這種程度,水稻的單位面積產量往往也能達到一定的水準。

但是,新農們大部分都無法達到像賴青松一樣的水準。如果這只是因為缺乏經驗,以致於在田區管理上有所疏漏,那倒不是太大的問題。只要假以時日,累積更多經驗之後,就有機會達到老農的標準,至少不至於被老農地主們嫌棄或批評。比較麻煩的狀況在於,新農在友善耕作的方法上,往往有各式各樣的追求與理想。新農法的實驗與嘗試,經常導致田區的管理無法達到一般標準。甚至,有些新農還會刻意挑戰這樣的標準,覺得自身的做法才正確,老農一昧追求雜草清零的想法是落伍的。

對於雜草失控的田區,老農地主們的顧忌通常有兩種,一是看了不習慣,總覺得自己辛苦照顧了一輩子的田地,本來種得漂漂亮亮的,現在被新農搞得亂七八糟,還會被鄰居親友笑話,怎麼吞得下這口氣;另一個擔憂是田裡長了這麼多雜草,萬一這個新農明年放手不管,那落在田裡的雜草種籽又該叫誰來收拾?

這種新農與老農之間,在價值觀與實際操作面上的根本衝突,幾乎無法妥協或化解。我們不可能讓老農心裡過不去,因為他有可能因此收回土地;但同時,也不可能要新農放棄自己在農耕上的發想,因為他也可能因此離開深溝村。所以,我們的做法,就是在老農與新農之間建立一個田地代管的緩衝帶。

半農帶來的農村復興 指日可待

新農村是一個虛實整合的社群網絡。它是以新農業生產活動群聚發展的「地方」為核心,經由虛擬網路聯繫上世界各地的網絡成員。這是一種不再受地理條件侷限,分散式的農村生活地景。新農村中介於特定農村與各個都市之間,結合兩者的優勢,同時也為兩者之間建立新的互動關係。

最後,再次強調的是,我們這群半農生活者,長期定居深溝村,共同打造一個理想國,就是想告訴這個社會,在解決台灣農村世代交替困境的道途上,來自都市的半農,扮演著關鍵性的角色。半農們喜愛耕作生活,也為農地創造出新的價值,他們各自的興趣與專長,也正是農村社會邁入新時代所不可或缺的必要能力。

在過去的一、二十年裡,早已有許多都市人走進台灣各地的農村,追求他們喜歡的半農生活,也為農村帶來新穎的樣貌。我們深信,這個都市向農村移民的風潮,在新的時代氛圍作用下,仍方興未艾。順著時代的風,踏出眾多半農的足跡,台灣農村的復興是指日可待的。

延伸閱讀:

賴青松誠實剖白 01》如何再創農村的盛世?20 年磨一劍,「半農理想國」實戰心法大公開

.jpg)