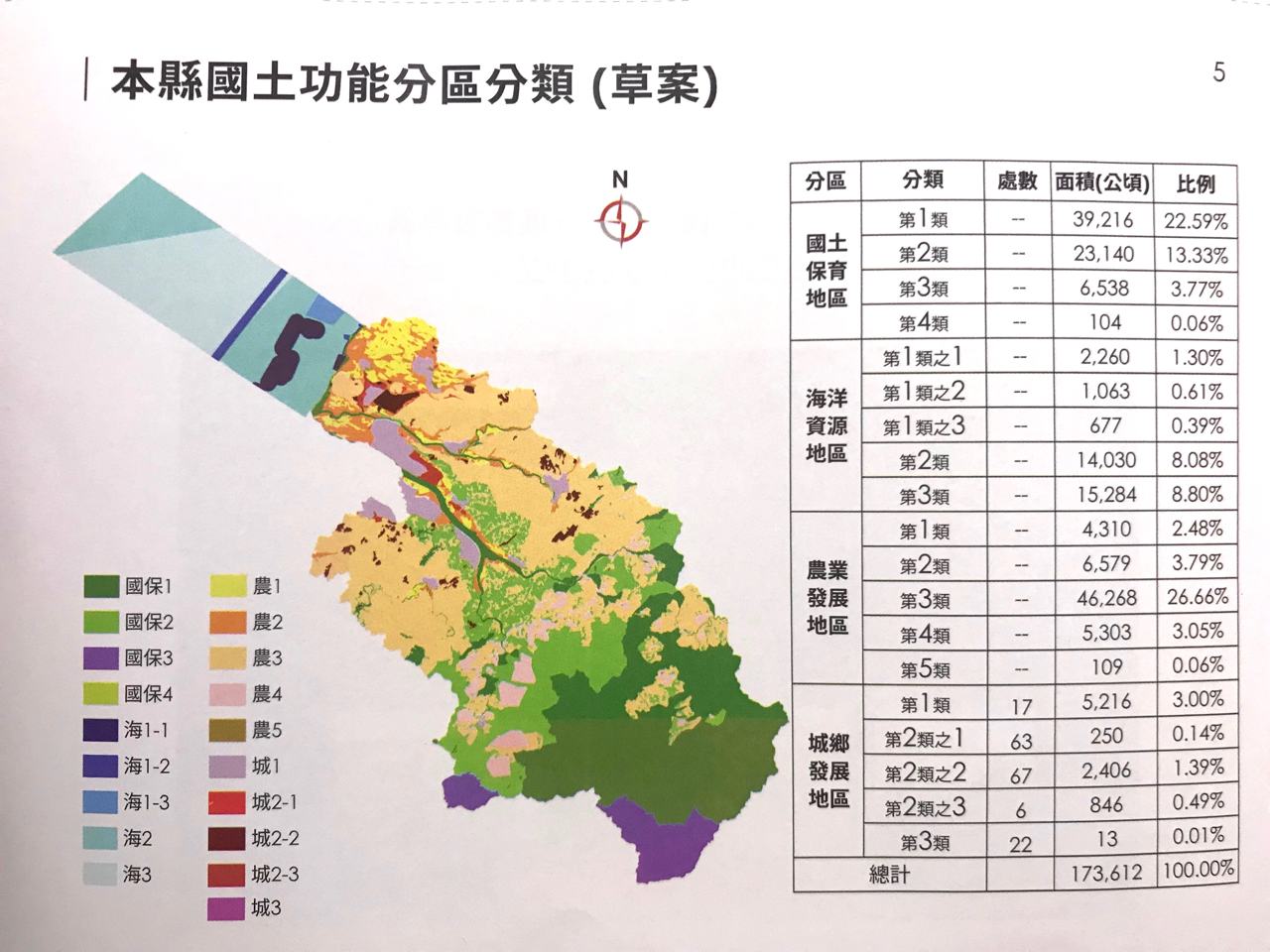

國土計畫到底是怎麼畫的?新竹縣政府亂畫,被公民抓到了!居民發現新竹縣國土計畫功能分區「胡亂拼湊」,已被工廠污染水源的農地劃成「農 1」(優良農地),新豐、湖口某些優質良田卻劃在「城鄉 2-3」(城鄉發展區),另外還未通過的「台知計畫案」範圍內的 435 公頃特定農業區沒能畫為「農 1」,也是直接歸到「城鄉2-3」,荒謬行徑讓竹縣居民決定發起陳情行動。

國土計畫將於 2025 年 4 月 30 日正式上路,各縣市的計畫版本於今(2022) 年 4 月 30 日公告實施後,地方政府可酌情在各鄉鎮舉辦國土計畫功能分區圖草案公開展覽暨公聽會,聽取公民的意見。不過新竹縣的 13 場公聽會都安排在週二、週四上班日,且相關資訊發布時間過短,民眾多因不知情而錯失參與的機會。

國土亂規劃 公聽公展隨便辦

由「救璞玉公民行動」主辦的陳情記者會,今 (30) 日在竹縣府前中舉行。發起人羅文君首先指出,「快閃的國土計畫,讓公民有話要說」。新竹縣「國土計畫功能分區圖草案公展暨公聽會」於 12 月 1 日開始為期一個月的公展,11 月 29 日第一次新聞稿發布後,12 月 6 日(週二)便舉辦第一場公聽會,且 13 場公聽會都安排在每週二和週四,有工作的民眾根本無法參與。甚至進行到第五場次,主辦單位才在民眾的抗議下,於粉專公布後續場次的訊息,並遲至三分之二的公聽會結束後,才陸續將公聽會的錄影資訊上傳,供民眾瀏覽。

羅文君接著指出,公民團體參與 11 場國土公聽會後,發現「胡亂拼湊」的國土計畫功能分區。例如有地主在公聽會上質疑,為何把已經被工廠污染水源的農地劃成農 1(優良農地)?台知計畫案範圍共 435 公頃全區原為特定農業區應直接畫為「農 1」,卻在功能分區圖裡被歸到「城鄉 2-3」。台知計畫還沒通過,縣府就堂而皇之把該地分區歸在「城鄉 2-3」裡,她質問,這是何時決定的?依據是什麼?

雖說民眾對公展計畫若有意見,都可以遞交陳情表,不過新竹縣政府只接受郵寄或親送的紙本陳情表,被羅文君直指「為難新竹縣民」。

竹北、關西、芎林都有狀況 國土計畫「胡亂拼湊」

農民莊棋本陳情時指出,竹北璞玉田是他的故鄉,中年返鄉是期望傳承優良農地,讓它發揮農業的用途。他提到氣候變遷與戰爭等不確定因素愈來愈多,政府應該發揮專業與良知,守護台灣農田。「一旦種下鋼筋水泥,農地就毀了,萬一未來氣候更惡劣,國人的糧食該怎麼生產?」

關西鎮民曾綉雅指出,公聽會前兩天才拿到關西鎮的分區資料,大家緊急開會討論,但根本看不懂縣府公布的版本。公聽會上,居民詢問關西鎮公展的位置及負責窗口,縣府毫不知情,「感覺上公展辦得偷偷摸摸、十分草率」。 曾綉雅指出,關西鎮的水源地應該歸入「國保 1」或「國保 2」,但分區圖上卻不見這些資訊。「為了保障關西、竹北喝乾淨水的權益,應該將鳳山溪上游劃為國保」,她呼籲縣府不該粗糙對待國土計畫。

身受「粗糙計畫」所害,關西居民黃源慶指出,按理所謂「特定農業區」應該是連續大面積、政府有相關農業設施建設的農地,但他的土地沒有水、沒有電,卻被劃為「特農」。他詢問縣府原由,縣府卻回覆「可以當旱田」,他怒言再怎麼旱作,也不可能完全不灌溉。他慶幸自己參與公聽會,才發現這個問題,並呼籲縣府應該每個鄉、每個里親自走訪,「要編定人家的土地,難道不必去看一眼嗎?」

芎林鄉代表劉名揚指出,芎林交流道附近農地在極旱的季節仍有充沛的地下水可以供六家、隘口、東海窟等地方使用,之前停灌時,該地仍然產出優質稻米,但該處 89 公頃應該編為「農 1」的土地,卻全被編為「城鄉 2-3」。他呼籲縣府「該是農 1 就是農 1,否則新竹縣的良田會愈來愈少」。

公共設施面積可討論 不該超額徵收、閃避居民的意見

長期參與國土計畫,境群國際規劃設計公司營運主持人蔡聰琪指出,根據《國土計畫法》,國土保育區及海洋資源區的劃設由中央負責,但農業發展及城鄉發展的規劃權限則在地方政府。細究新竹縣的發展脈絡,因為科學園區進駐、人口大增,確實面臨公共設施不足的困境,透過區段徵收取得土地,「有它遵循的邏輯」。

蔡聰琪從劃設新竹科學園區時就參與新竹的都市計畫,她發現目前竹北地區早在日治時代就是田賦極高的地區(當時稱為「等則」,稻穫愈高、等則愈高、要繳交的田租就愈高),是維繫台灣糧食安全的重要產區,所以當初才會劃為「特農區」。只可惜國土規劃未將糧食自給納入考量,再加上竹縣府在行使地方自治的權力時作法太過粗糙,才會用區段徵收的手段推動「台知園區」。

蔡聰琪指出,政府的重大建設需要徵收多少土地,應該經過討論,而不是大筆一畫就全部徵收。至於自救會陳情的國土計畫公開展覽期程過短,以及公聽會召開時間不友善等議題,蔡聰琪坦言:「《國土法》並未細部規範該怎麼做,地方政府難免就閃避他們不想面對的問題。」

將農地劃為建地或挪作他用,會降低台灣糧食自給率,蔡聰琪觀察到許多人都知道這個道理,但卻不站出來捍衛,導致自救會被污名化為「少數的搗蛋分子」。她建議國人「每人一信」、儘量陳情,甚至可以跳過縣府、直接跟內政部陳情。國土計畫將造成長遠的影響,不論贊成或反對規劃內容,她期盼有更多公民參與討論。

「台知計畫」未通過 應該先劃為農業用地

國立政治大學地政學系副教授戴秀雄指出,土地分區與編定,不是地方政府可以一意孤行,各縣市版本需要在 2023 年 6 月底、或最慢 12 月底,匯整至內政部的國土計畫審查會(以下簡稱「國審會」)上,經過討論、確認,才會正式上路。也就是說,目前地方政府提出的版本並非定案,民眾若有不同意見,仍舊可以提出。

戴秀雄也強調,「台知計畫」明明未通過,卻被劃為「城鄉 2-3」而不是「農 1」或「農 5」,確有不妥。

公展「落漆」 竹縣府:沒有規定要怎麼展覽

記者會結束後,許多前來聲援的民眾紛紛繳出陳情書,也有人當場填寫,之後由自救會代表陳義旭進入縣府遞交陳情書。地政處處長魏嘉憲表示將於 30 天內一一用公文回覆陳情,他雖未允諾延長公展時間,但遞交陳情書時間可延長至 2023 年 1 月 3 日。

記者前往設於地政處內的「新竹縣國土功能分區圖公展」閱覽處,驚覺所謂的「公開展覽」既沒有大圖輸出,也沒有張貼資料,只將幾疊書冊放在鐵櫃及紙箱中,讓民眾翻閱,十分「落漆」。地用科科長鄒怡明指出「法定文書就是這樣」,政府沒有規定公展的標準。他也強調,目前的功能分區只是草案,明年先送縣府國審會審議,後年再送內政部國審會審議,才會在 202 5年 4 月 30 日統一實施。

鄒怡明表示,公聽公展前七天就在報章雜誌、公報、網站等公布相關訊息,至於公聽會選在週間舉辦,也並非排除上班族的意見。「公展的資訊 24 小時掛在網路上,對年輕人來說更是方便」。至於無法上網的民眾,只要親自地政處都有專人可以協助調閱資料,「每個人都可以查知自己土地的編定」。

羅文君呼籲縣民關注國家政策與地方發展,此次分區規劃有許多缺漏,既然地政處延展收受陳情書的時間,大家應該把握公民參與的機會,遞交陳情書,讓縣府知道縣民的心聲。陳情書下載處