每年冬天,就是成群烏魚南下的時刻。漁民遠赴馬祖開始追捕烏魚,一路往南到西南沿海,適逢東北季風強勁風浪,對漁民技術、經驗與判斷力都是嚴苛考驗,因此烏魚季又被譽為漁民的「成年禮」。烏魚往往群體行動,走運者一次豐收可達數百萬元,因此烏魚又有「烏金」之稱。

在入冬第一波寒流來襲後,各地均傳出捕獲烏魚的消息,不過近年因為氣候暖化,烏魚到達南台灣的數量越來越少,再加上中國沿岸漁民大規模捕撈,導致台灣捕撈量逐年下降。為了解這尾年年守信的魚,《上下游》記者隨漁船一起出海體驗追捕烏魚,並訪問專家解開烏魚之謎。

.jpeg)

乘風破浪出海捕烏

凌晨四點,台南將軍漁港氣溫不到 10 ℃,但是港內漁船卻是燈火通明,一艘接著一艘緩緩駛出漁港。沿海岸線向北航行,目的地是外傘頂洲,這裡是傳統捕烏漁場。海上寒風刺骨,七、八級風速凍得人脊椎發疼,船長許秦源加足馬力、破浪前行,沿途用一雙火紅雙眼巡視海域烏魚的蹤跡。

漁船在接近外傘頂洲時駛向外海,失去沙洲屏障,風浪轉大,瞬間一波三尺高大浪襲來,船體劇烈震盪。「看!那是烏魚!」許船長指著海面躍起的一抹銀光,「這是零星的海烏,如果遇到整群,一片黑壓壓的魚群,翻滾的魚身閃爍在海面上。」

漁船駛近,開始迴繞佈網,上千公尺漁網以標旗為首投入海面,此時漁船持續前進,漁網隨拉力張開連貫入海,漁網拉力極大,一不小心被絆住極可能落海,只見全船屏氣凝神,不敢有一絲輕忽大意。

下網後漁船便退往近岸處,等待海流將漁網推向漁船。約過一個小時開始起網,隨著起網機滾動,漁網陸續往船身捲動,每隔數公尺就有中網漁獲,漁民一一將魚從網子解下。除了本次目標的烏魚外,也有高價值的午魚、白鯧,零星也抓到松鯛、白帶魚,在甲板上初步分類裝入冰箱。到港之後,漁民按照訂單分批出貨,其餘則以保麗龍箱寄送到基隆崁仔頂或台中等地魚市場。

.jpg)

-2.jpg)

烏魚一身是寶,全身都黑金

烏魚卵是烏魚最貴重的部位,取卵過程必須非常小心,以免戳破,這等重任由船長親自動刀,他謹慎劃破魚腹後,小心翼翼取出魚卵。依照雲林漁民習慣,取母魚魚卵會連同蒂頭切下,加工日曬製作烏魚子。除了烏魚子,烏魚一身也都是寶,雄魚肉口感較佳,還有獨特烏魚膘(精囊),新鮮的海烏魚膘口感滑嫩,另外還有烏魚腱(胃囊)口感Q彈緊實,兩者都是季節限定,稀有而且價格也不低。

取完高價值的內臟和魚卵,剩下的魚身被漁民稱為「烏魚殼」,將魚身切塊之後,可做成烏魚米粉,新鮮上岸的烏魚煮湯,最是鮮甜可口。一條烏魚可以從頭吃到尾,是冬季限定的滿足感。

.jpg)

.jpg)

往南迴游為了產卵,又分洄游烏和本地烏

烏魚又稱為「信魚」,以此形容烏魚守信,每年依約造訪西海岸,最南可達高屏沿海,高雄茄萣更以盛產野生烏魚子為傲。然而近年洄游路線卻越來越偏北,烏魚是否還能守信如昔?漁民心中冒出越來越多的問號。

海洋大學環境生物與漁業科學系教授王佳惠解釋,慣稱「海烏」的洄游烏魚棲息在山東渤海溫帶海域,入冬便南下尋找溫暖水域產卵,又稱為「生殖性洄游」。最適合牠們繁殖的溫度介於 20 ℃ 到 22 ℃,最遠紀錄曾抵達屏東,但是由於氣候變遷、海水暖化,導致路線北偏,現在大多只到雲嘉一帶。

那麼漁民常常在 11 月、甚至更早在沿海捕獲的本地烏魚,慣稱「河口烏」的又是什麼?跟洄游烏有什麼不同?

王佳惠解釋,透過分子鑑定發現西北太平洋烏魚有三隱蔽種,命名為 NWP1、NWP2、NWP3。NWP1 是南下產卵的洄游種;NWP2 是俗稱的「本地烏」,一直在黑潮溫暖水域活動,又稱河口烏、港口烏或黑潮烏。NWP3 分布熱帶水域,台灣只在恆春半島河口偶有捕獲,但數量極少。

王佳惠說明,西部沿海捕獲的野生烏魚為 NWP1 和 NWP2,「外觀上幾乎看不出差異,但洄游種體長更大,一般超過 50 公分,黑潮烏會較小一些,生殖期也有差異,黑潮烏 11 月就成熟,洄游烏會到 12 月才成熟。」

.jpg)

越來越難抓?烏魚不再守信用?

南下的烏魚數量真的越來越少?研究烏魚的水產試驗所沿近海資源研究中心副研究員張致銜表示,近年主要漁獲點分布在台中以北,其次是新北基隆,就趨勢而言確實有北移現象。傳統捕烏的雲嘉南外海較難抓到大群體,傾向零星捕獲。他分析近三年數據指出「主要是環境變化,水溫不夠低,另外大陸沿岸捕撈量提高,也有影響」。

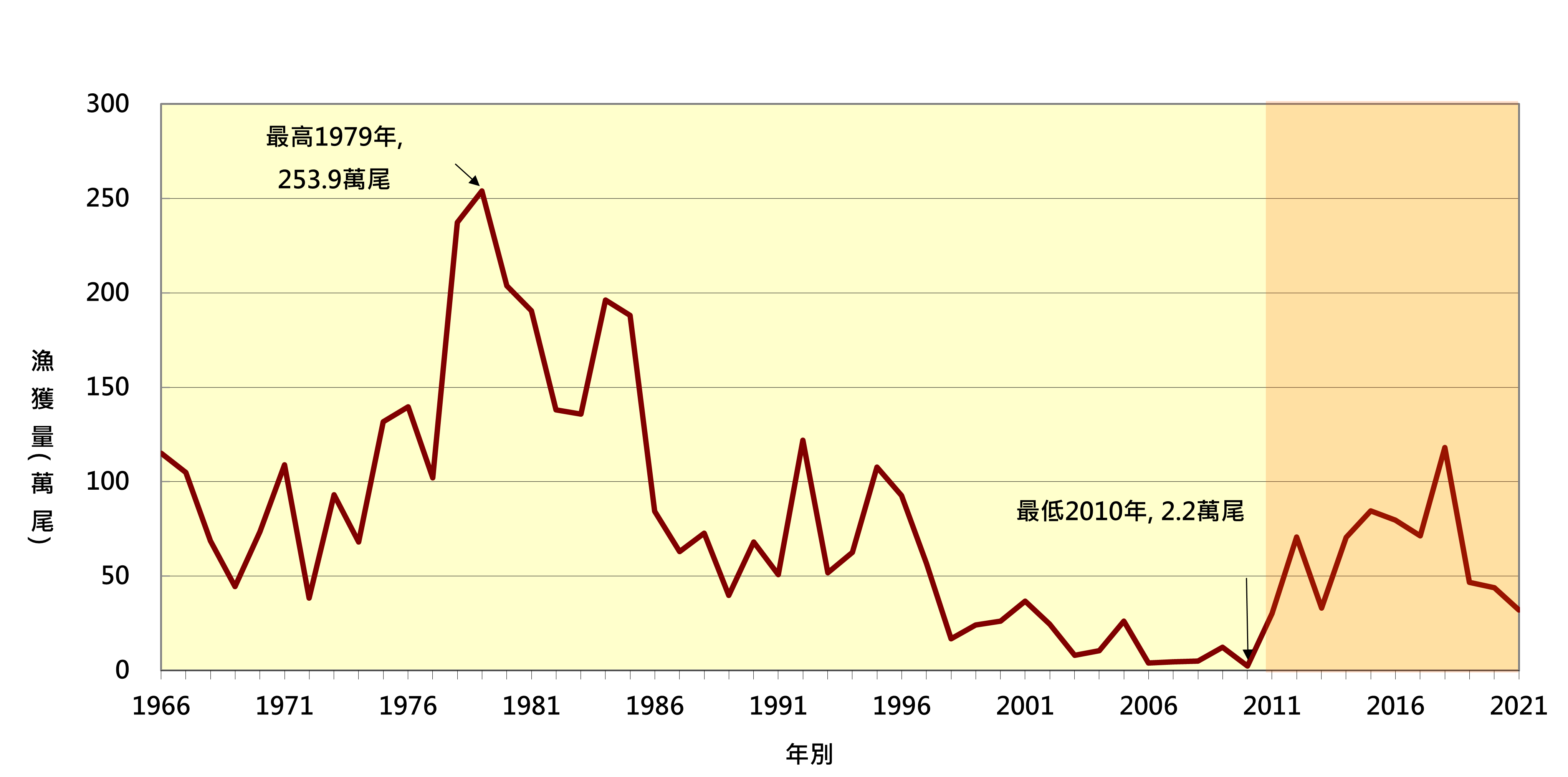

「1980 年代海烏捕獲量都在百萬尾以上,1998 年降到 50 萬尾以下,2010 年創歷史新低的 2 萬多尾。2011 年後逐步回升,2018 年曾重返巔峰 118 萬尾,不過隔年又降到 46 萬尾。」整體而言野生烏魚減少,市場烏魚子來源改以養殖烏魚為主,11 月就可收成,但就價格而言,仍以野生烏魚子價格較高。

「烏魚速報」幫助漁民掌握捕烏黃金時刻

烏魚洄游路線北移,衝擊到西海岸漁民一年一度的捕烏傳統,為幫助漁民掌握烏魚魚汛,沿近海資源研究中心在烏魚季每周發布「烏魚速報」,讓漁民掌握烏魚的最新動態,通報捕獲地點並發布海水等溫圖預報。

一張台灣海峽密密麻麻的海水等溫圖,到底跟捕烏有什麼關係呢?張致銜解釋,烏魚從北方順著大陸沿岸流向南洄游到台灣海峽,此時遇到來自南方黑潮支流溫暖海水,冷水團被陸地跟暖水團包夾,形成密集等溫線,被漁民形容為「水舌」,此時烏魚特別容易群聚,正是漁民出擊訊號。

張致銜說:「這是面對氣候變遷所做的因應調適作為,以海水等溫圖幫助漁民判斷哪裡易形成漁場,提高捕獲率。」至於「烏魚速報」,是由中心協請各地漁會回報漁汛,類似烏魚版的交通廣播,結合海象、水文、海況變動及海象預報,幫助漁民判斷合適的作業地點。

烏魚季從 12 月中開始,到 1 月中結束,中心會將當年度數據與歷年對照,提出檢討,而且一旦出現「回頭烏」,也就是烏魚北返跡象,中心會通報漁船建議不再捕捉,因為回頭的已經是產卵後的烏魚,市場價值低,應放棄捕撈以讓野生群體保有足夠數量。

.jpg)

洄游路線北移,烏魚文化是否會消失?專家:西南海岸優勢不易取代

烏魚向南數量與位置都在萎縮,不禁令人擔憂:南台灣的烏魚經濟與烏魚文化是否還能維繫?張致銜認為「沒問題」,原因是「不管海烏或者養殖,都得送到西南部漁村加工,才能造就最高品質的烏魚子」。

「雖然漁場北移,但不論新竹養殖烏魚或基隆港捕獲海烏,都是用冷凍車載到南部加工。」他指出,南部冬季獨有的乾爽與日照造就的風味,無法以機械取代,因此西南海岸漁村仍會是製作烏魚子的大本營。

捕撈野生海烏越來越少,平均僅在千噸上下,僅約養殖烏魚規模一半,為何海烏產值仍高出養殖烏魚?這是因為野生烏魚肉、烏魚膘跟烏魚腱都比養殖烏魚更貴,尤其是烏魚子,「這凸顯出台灣市場的特性,以野生烏魚子為貴」,張致銜解釋。

養殖烏魚子經三年熟成,品質穩定比起海烏毫不遜色

野生烏魚子真的比養殖的更好吃嗎?嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢認為未必,「養殖烏魚子經過三年養殖,成熟度更高,品質較為穩定。相對而言,野生烏魚子被捕撈時成熟度不一,油脂也無法掌控,形成品質不一。」

郭建賢也指出一個重要現象,因為烏魚在中國未形成食用文化,反倒在台灣具高度市場價值,因此中國沿岸漁民會大量捕撈,轉售給高雄茄萣、興達港等地加工。但是因為過早捕撈,導致魚卵成熟度不足,品質不佳,相當可惜,還是應該等待烏魚到台灣西海岸時,才是烏魚成熟最好的捕撈時機。

即便太平洋美洲沿岸加州、巴西也有烏魚,郭建賢認為就食用文化與養殖技術,仍難以追上台灣的優勢。

.jpg)

烏魚是大自然給台灣的珍寶,需用心經營

烏魚是我國重要漁業資源與沿近海漁業文化根基,張致銜指出:「因為烏魚洄游產卵的特性,台灣具備獨特的水文環境,才能讓烏魚來到台灣時達成最成熟的階段。」

面對野生烏魚數量減少,王佳惠建議,野生烏魚應該建立管理制度,維持資源永續,才能維持台灣產業優勢,「即便日韓也食用烏魚子文化,但數量較少,價格更是遠高於台灣,台灣烏魚產業可謂是得天獨厚。」

台灣擁有洄游的野生海烏以及本地烏,還有發達的烏魚養殖業,具備天時、地利、人和。然而氣候變遷和對岸的不當捕撈,卻非台灣漁業能夠掌控。烏魚依然守信,只是「人無照天理,天不照甲子」,台灣烏魚的未來仍充滿未卜變數。