香氣馥郁的苦茶油,能讓料理別有風味,有「東方橄欖油」之稱。不過要挑選苦茶油卻非易事,市面上產品價格懸殊,從數百元至上千元,一字排開,顏色從亮黃到黃褐色都有,差別在哪裡?進口油茶籽和國產的油茶籽榨出來的油,又有何不同?大果油茶、小果油茶又如何區分?

還有許多產品標榜「冷壓」、「初榨」苦茶油,到底是真有其事還是話術?如何選購新鮮又風味獨具的苦茶油呢?本篇一次揭開苦茶油製作眉角,破解行銷話術,讓您挑選時不再無所適從。

.jpeg)

含油率高的油茶籽,榨油才是「苦茶油」

「苦茶油」泛指壓榨「油茶」的籽獲得的植物油,依照果實大小,台灣常見的油茶有從中國引種的大果油茶,與台灣原生種的小果油茶。「小島大果」苦茶油負責人陳生慶與陳致甫表示,苦茶油之所以略帶苦味,是因為油茶含有能抵抗病蟲害的皂素。然而現今榨油過程都經過雜質沉降與過濾,苦味已不明顯,而且還帶有奶油、堅果或花草的清香。

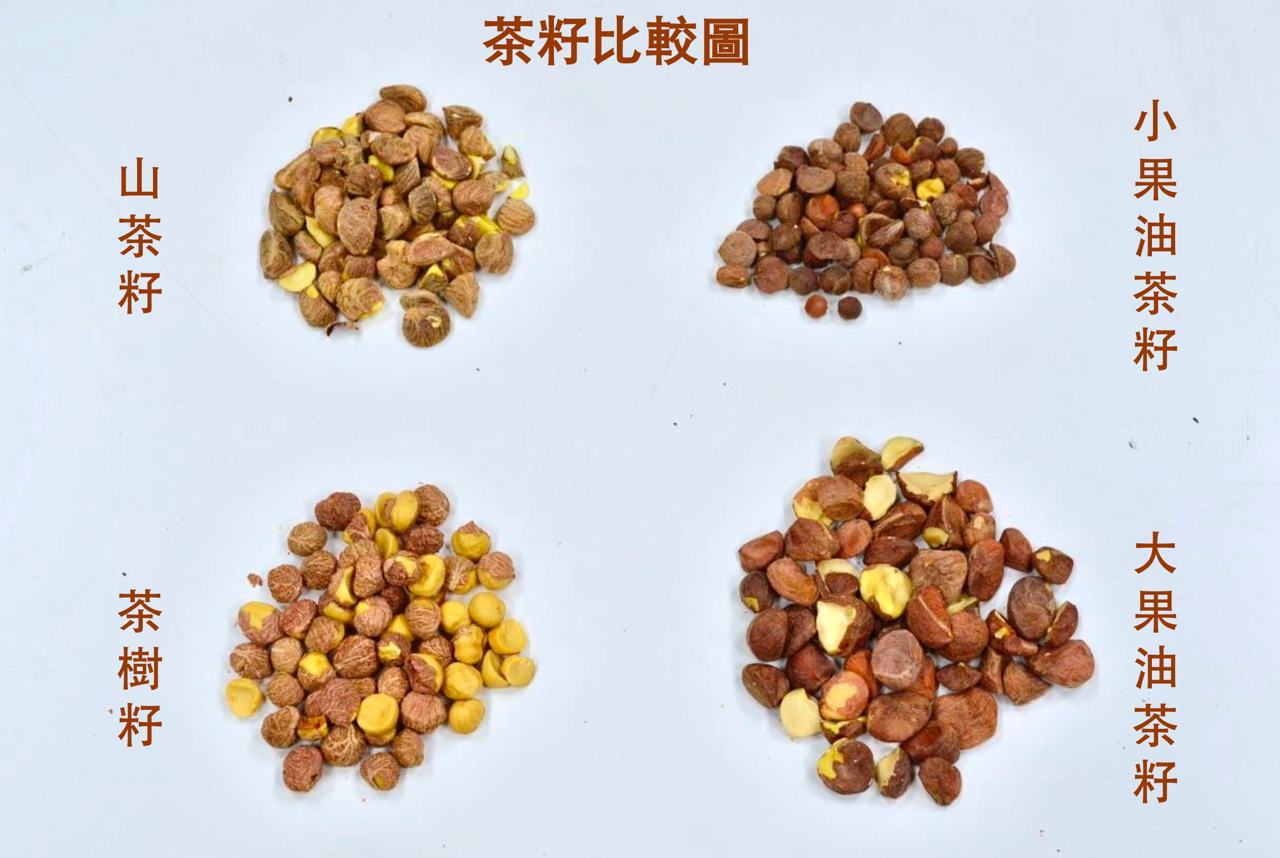

除了苦茶油,還有「茶籽油」或「山茶油」,三種油皆源自山茶屬植物的種子。陳生慶解釋,茶籽油是以平常作為茶飲的茶樹種子榨油;而山茶油則是觀賞用途的山茶花種子所榨出的油,也可能是中國對苦茶油的稱呼。如果只單純標註「茶油」,可能是三種油其中一種,建議消費者詢問清楚榨油的原料。

在山茶屬植物中,種子富含油脂、榨油經濟效益高並能規模栽培的才會定義為「油茶」,其種子榨油就稱為「苦茶油」。農業試驗所生物技術組研究員李雅琳說明,茶樹籽含油量只有約20%,油茶籽含油量則能到40%至50%。

富含 omega-9,油體穩定性高,料理用途廣

台灣民間認為苦茶油能補身顧胃,最簡單的料理就是茶油拌麵線,月子餐也能以茶油替代麻油,健康形象讓苦茶油號稱是「東方橄欖油」。

台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩說明,苦茶油的脂肪酸組成比例與橄欖油相近,皆含有約 70% 俗稱 omega-9 的單元不飽和脂肪酸。omega-9 能促進身體抗氧化,維持新陳代謝,適度在料理中加入苦茶油,就能補充omega-9。

苦茶油料理穩定性也比多數食用油高,從涼拌至高溫烹調都適用。華秝茶油故事館執行長楊秉和分享,苦茶油的發煙溫度超過200℃,高於橄欖油與豬油,適合使用於煎炸料理中。

林雅恩說明,保存苦茶油需避免高溫與光照,可以用暗色、不透光的容器裝填苦茶油,儲存在乾燥、介於20℃至25℃的環境。若氣溫較高,則可放入冰箱冷藏。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

九成油茶籽從國外進口,品質較不穩、保存期短

苦茶油在台灣素來有既定市場,不過市面上以國產油茶籽製作的苦茶油卻非常少見。楊秉和表示,苦茶籽九成以上來自進口,因為台灣栽種油茶面積與產量皆不高,油茶籽一年一收,並僅能靠人力採摘,製造成本高,因此許多油商進口國外油茶籽製作便宜的苦茶油。

如何辨別原料是進口或國產呢?成本會反映在價格上。林業試驗所太麻里研究中心主任許俊凱說明,一瓶600毫升的苦茶油若皆以台灣油茶籽製作,「售價通常千元起跳」。如果僅售幾百元,極可能是使用國外油茶籽,並以從中國進口為大宗。

用進口油茶籽製作苦茶油雖然便宜,但品質不易控管,風味與食安較無保障。許俊凱解釋,台灣油茶農採收油茶籽後,會盡快乾燥、剔除發霉種籽再製油,原料新鮮度較高。國外油茶籽較難溯源採收與保存方式,加上儲運過程不易維持乾燥而容易發霉,製油後可能出現雜味,品質也較不穩定。據林試所研究,台灣油茶籽經快速乾燥,平均發霉率約 0.73%,而進口油茶籽則達到 9%。

陳生慶補充,因為進口油茶籽品質不穩,製油後保存期限通常不如台灣苦茶油長,「可能兩、三個月就會出現油耗味」。

.jpg)

大果小果榨油率與營養相當,堅果香與草香各擅勝場

那麼台灣種植油茶的狀況如何呢?由於政府鼓勵檳榔廢園轉作別的作物,最常推薦作物就是油茶,國內油茶面積這十年來逐漸上升,從 2011 年 998 公頃來到 2021 年 1515 公頃,主要分布縣市為嘉義、花蓮、苗栗、南投。

台灣苗栗以北主要種植小果油茶,而中南部與花東地區多數為大果油茶,過去有油茶農或製油商聲稱小果油茶出油率與油的品質都優於大果油茶。許俊凱說明,小果油茶果實皮較薄,鮮果的含油率確實高於大果油茶,但以乾籽比較,兩者含油率差異不大。且據林試所研究,大果油茶種籽去殼後,榨油率還稍高於小果油茶。

陳致甫分享,這兩種苦茶油營養價值相近,但風味有些許差異。若以相同栽培環境與榨油流程製作苦茶油,小果油茶油較有青草香氣,而大果油茶油偏向堅果香氣。

「冷壓」比較好?先了解苦茶油製程

走訪市面通路,許多苦茶油標榜「冷壓」,並表示比「熱壓」苦茶油保留更多營養,這是真的嗎?還是行銷話術?兩者的差異究竟在哪?

首先來瞭解榨油過程:油茶籽乾燥後,會先經過焙炒、蒸煮等熱處理,再進行榨油。而榨油工序又分成「餅式榨油」與「螺旋式榨油」。

陳生慶解釋,餅式榨油是將油茶籽壓碎後製成圓餅,以油壓機擠壓製油;螺旋式則是將油茶籽倒入榨油機中,以螺旋軸心擠壓油茶籽來榨油。傳統餅式榨油會在常溫進行,過程不會再加溫,產油率比較低,而螺旋式榨油在軸心運作時會產生高溫,產油率與速度會比較高。

而廣告詞的「冷壓」,其實是一個籠統的概念,意指製作苦茶油時,以低溫焙炒、蒸煮,並以餅式榨油法「壓」出油來,全程溫度控制於80℃以下。

.png)

.jpg)

.jpg)

「冷壓」、「初榨」話術大破解

「冷壓」一詞源於橄欖油,代表不經加熱、以常溫壓榨而成的橄欖油。不過陳生慶說明,橄欖油是果肉油,可以不用焙炒,而苦茶油屬於種子油,若油茶籽不適度加熱,出油率會極低,「不太可能直接榨油」。李雅琳也指出,油茶籽必須經過熱處理再壓榨,才能確保食用安全。

而「餅式榨油」法就是「冷壓」嗎?其實也未必。楊秉和就表示,自己使用「螺旋式榨油」時,會特別控制軸心溫度不超過 80℃,製成的苦茶油風味與餅式榨油差異不大。

換言之,「冷壓」名詞用於苦茶油並不精準,不論用哪一種榨油法,油茶籽都必須經過焙炒等熱處理,而兩種榨油法,都可以把溫度控制在低溫榨油。

那低溫製成的苦茶油是否真的比較營養?李雅琳釐清,標榜冷壓或低溫焙炒的苦茶油常聲稱營養成分不受高溫破壞,「但適度烘焙也會促進不同營養素生成」,像抗氧化物質含量會在油茶籽經過熱處理後增加,因此不適合以焙炒程度來認定苦茶油營養價值。

不過焙炒溫度的確會影響苦茶油的呈色與滋味。李雅琳分享,焙炒溫度高,苦茶油味道比較濃郁、油感比較重、偏向深黃至琥珀色。若低溫焙炒,苦茶油較金黃透亮而味道為清爽。

至於還有些市面苦茶油聲稱「初榨」,李雅琳推測,應該是油商比照橄欖油行銷方式,以此強調苦茶油未再經過精製等加工過程。不過台灣苦茶油通常在榨油、過濾後就會販售,沒有必要特別聲稱是初榨。

。4(攝影/孫維揚).jpeg)

買好油需細問,觀察香氣、澄清度、觸感

為了不讓消費者混淆,陳生慶認為苦茶油應標註榨油方式與焙炒程度,而非單純以冷壓、熱壓稱呼。李雅琳也說明,現在已有螺旋式榨油機可控制榨油溫度,因此詳細標注榨油過程溫度,會比用榨油工法更能區分清楚。

要如何挑選到優質苦茶油?許俊凱表示,在苦茶油未有明確溯源制度下,消費者需主動向農民或油商詢問,包含原料是油茶或是茶樹、油茶籽來自台灣或進口、焙炒與榨油過程的溫度、榨油工法等。

他建議消費者可直接尋找台灣油茶農,並試飲苦茶油,不僅容易溯源,也能直接以味道評斷品質,「好的苦茶油,喝起來順口不鎖喉並帶有香氣」。

楊秉和說明,消費者可以用香氣、外觀澄清度與觸感來判斷苦茶油品質。若是苦茶油仔細過濾、純度高,油體輕晃會有細緻且持久的氣泡,且沈澱物稀少。以適量苦茶油塗抹在手上,若滑潤不黏膩,沒有酸敗味道,代表苦茶油純正且新鮮度夠。

陳致甫則解釋,台灣油茶產果期多數在 10 月至 11 月,加上後續壓榨時程,通常以年底產出的苦茶油最新鮮,建議消費者購買時可注意標示上的生產日期,選購最近冬季產出的苦茶油。

不同製程的苦茶油風味與營養成分不盡相同,與其在意「冷壓」、「初榨」等模糊的形容詞,李雅琳提醒消費者,應注意製程細節,挑選符合自己喜好的苦茶油。另外,她也指出,未來應建立苦茶油更細緻的烘焙處理程序與風味輪描述,才能提供消費者更完整的苦茶油資訊以便判讀。

-2.jpeg)

除了其實通常還是超過水沸點的高溫過程處理過外,突然才覺得,其實光是物種就不同? 其實大果油茶可能才是與人類更有長久適應食用歷史的物種? (其實藜麥之類的,表面有皂素? 畢竟都是用來防禦動物或微生物等的天然生化成分? 通常也是集中在各種種皮果皮!)

https://kmweb.coa.gov.tw/subject/subject.php?id=35139

目前臺灣栽培的油茶主要有以下兩種,外觀形態差異如表3-1。

一、油茶(C. oleifera Abel)

由中國引進,臺灣俗稱大果油茶,大陸俗稱油茶、茶子樹、茶油樹、白花茶等,為常綠小喬木,樹高可達6公尺,在臺灣主要栽植於中南部地區,一般樹齡需達6年以上才開始有較佳的茶籽(圖3-1左)產量。果熟期在9~10月,適當的採收節氣在農曆寒露及立冬之間(約國曆10上旬~11月上旬)。在中國,本種適合栽植於溫暖濕潤的氣候,能耐貧瘠土壤,以酸性黃或紅壤為佳,一般栽植後3~4年即可開花結實,至15年後進入盛產期,豐產可持續至70~80年,百年後結實才開始衰退。本種的種子含油率25.2~33.5%,種仁含油率37.9~52.5%,茶油供食用或工業用;果殼及種殼可提煉皂素、糠醛等,或製成活性炭;木材主要供作小農具或家具等;另因本種植株耐火性佳,故亦供作防火林帶樹種。

二、短柱山茶(C. brevistyla (Hayata) Coh.-Stuart)

臺灣俗稱小果油茶,本種過去一直以細葉山茶(C. tenuifolia (Hayata) Coh.-Stuart)為其學名,然長久以來多有學者認為細葉山茶與短柱山茶難以明確分辨;直到2012年蘇夢淮以傳統數示分類學探討分析此兩種的分類關係,結果顯示此兩種的形態變異高度重疊且呈連續性的變異,故應處理為同種,並以發表的先後順序,將此兩種合併處理為C. brevistyla(短柱山茶)。本種為常綠小喬木,樹高可達7公尺,產於臺灣、福建、浙江、江西、廣東、廣西、安徽等地,在台灣原生於中低海拔山區。本種在臺灣主要經濟栽培於北部地區如新北市、桃園縣、新竹縣及苗栗縣等地,果熟期在10月,適當的採收季節為農曆寒露之後(國曆10月中下旬)。小果油茶果實較小(圖3-1右),通常每果僅1種子,但近年栽培種果實常有2~4粒種子者。其含油率較大果油茶者為高,以成熟度較佳的果實而言,約每10Kg生果(含果殼)可乾燥成4.2Kg的茶籽(含種殼),榨出約1Kg的茶油。

究竟那些物種才是傳統食用物種?

https://consumer.fda.gov.tw/Food/MaterialDetail.aspx?nodeID=160&id=17293

次分類:草、木本植物類來源製取之原料 茶籽油

詳細資料

大分類 可供食品使用之原料

次分類 草、木本植物類來源製取之原料

中文名稱 茶籽油

外文名稱 Camellia seed Oil

學名 Camellia japonica L., Camellia oleifera L., Camellia sinensis L.

部位 由種子製取

備註

檔案下載