夏天酷熱難耐,從捷運站走到公司才 5 分鐘,卻已經滿頭大汗,好熱好熱好熱--唯一的解方是開冷氣嗎?會不會擔心電費爆表、地球變得更火熱?

都市熱島專家林子平的著作《跳出溫度舒適圈》用日常經驗來解釋複雜的科學知識,以潛白又幽默的文字說明人體舒適、建築節能、都市降溫的專業,只要用對方法,每個人都可以涼快一夏!

(以下圖文內容摘自《跳出溫度舒適圈》一書,經商周出版授權使用。為閱讀需要已調整部分擷取內容,更多精彩文字請詳見該書。)

地球上剛好的溫度

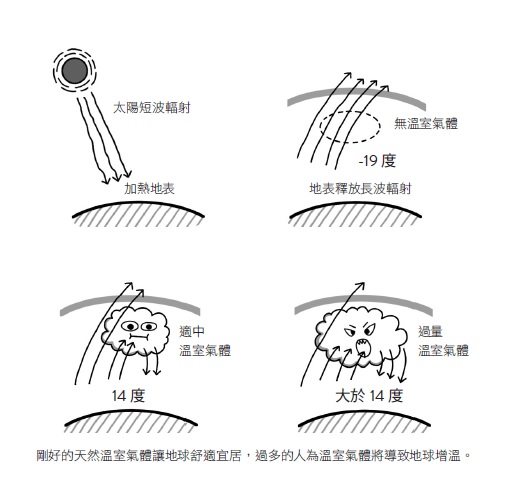

為什麼只有地球上有剛好的溫度,能讓人類及萬物生存?答案就在地球的大氣層,不過一切還是得要先從太陽講起。

太陽的表面溫度很高,會釋放出能量很強的短波輻射,但短波輻射並不擅長加熱氣體,要穿越大氣層抵達地球表面時才會發揮它的強項:加熱地表。

受到短波輻射加熱的高溫地表,會釋放出一種能量較弱的長波輻射。地球表面往上釋放的長波輻射,只有少數會從大氣層逃逸至宇宙,大部分會被一些「神祕氣體」吸收,再往下釋放輻射回到地面。這個過程還沒結束。往下釋放到地面的輻射,接觸到地面時會再次加熱地表,然後地表再釋放往上的輻射,就像墜下的彈力球不斷地上下回彈一樣,輻射就在大氣及地表之間來回重複傳遞。

別看長波輻射能量雖弱,加熱氣體剛好是它的專長。透過它的來回重複傳遞,加熱了空氣,使地球能維持 14℃ 的平均溫度─對生物而言剛剛好的溫度。

大氣層就像那片有著大小不一破洞的鐵皮頂棚,多種氣體決定了哪些輻射可以離開地球,哪些輻射會被吸收。而上述能將輻射吸收的「神祕氣體」,就是我們熟知的溫室氣體,包含了水氣、二氧化碳、臭氧、一氧化二氮、甲烷。而這種像彈力球般在大氣與地表之間來回加熱的過程,就稱為溫室效應。

溫室氣體是天然的,原本就存在於環境之中,它們雖然只占大氣的 0.3%,卻是地球得以維持平均溫度 14℃ 的關鍵。如果沒有這些天然的溫室氣體,地球的平均溫度會降至-19℃,生物將無法在此生存。不多也不少的溫室氣體濃度造成的溫室效應,就這麼讓地球一直維持著宇宙中絕無僅有適宜的生存環境─直到 1760 年代,工業革命開始。

過多的溫室氣體導致地球升溫

工業化代表人類的生產與製造方式,從人力轉變為機械化,這都得歸功於英國人瓦特將舊式的蒸汽機進行改良,提高了效率。靠著煤、石油、天然氣等化石燃料的燃燒,產生了大量蒸汽,就可以將熱能轉變為動能,使蒸汽機運轉,也驅動了工業化製造的進程。

然而,工業化製造的變革極度仰賴化石燃料的燃燒,在產生蒸汽、輸出動力的同時,也產生大量的二氣化碳及其它溫室氣體。不只是工業製造,各式各樣的人類活動都造成溫室氣體的排放。我們的生活及工作需要用電。火力發電廠燃燒了化石燃料,把熱能轉換為動能驅動發電機,而產生電能,但同時也產生了二氧化碳、氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)等溫室氣體。

我們需要移動。飛機、船隻、車輛大多仰賴化石燃料的燃燒使引擎運轉,即使是以電池為動力的交通工具,如果充入的電量來自火力發電,仍然會有溫室氣體的排放。

我們需要食物。畜牧業和農業的生產過程都會產生溫室氣體,例如牛、羊這類反芻動物,在腸胃消化、排泄物堆肥處理的過程中,都會產生甲烷和氧化亞氮;農業如果使用肥料,分解過程會產生氧化亞氮,稻作及草原的燃燒也會產生二氧化碳。

更糟糕的是,我們也需要更多的土地。如果焚燒熱帶雨林掠奪土地,原本封存於樹木與泥土中的碳,就會以二氧化碳的形式釋出。

我們把這些歸因人類活動所排放的溫室氣體,稱為「人為溫室氣體」。當溫室氣體的濃度提高時,就像那片頂棚破洞被封閉而使彈力球逃不出的情況一樣,大氣及地表就會反覆吸收及釋放熱輻射,使溫度愈來愈高。

有沒有能讓大多數人都感到滿意的平衡點?

「熱舒適」是十分個人化的感受評價,不只受到客觀的環境因子(氣溫、溼度、風速、輻射)綜合結果的影響,也會受到個人主觀喜好的左右。就像詢問你對食物的滿意度一樣,你不只在意分量是否充足,更在意它好不好吃。

首先應該理解,體感溫度要基於在地的氣候、文化、活動的特徵,有不同的標準。很遺憾,目前空調系統在設計時,都是引用自溫帶國家發展的標準,未必能適用於台灣。我們得依據在地使用者的需求,訂定屬於我們的在地熱舒適標準。這有助於戶外環境規劃者、建築空間設計者、室內營運管理者提供一個讓大部分使用者覺得舒適的溫度。

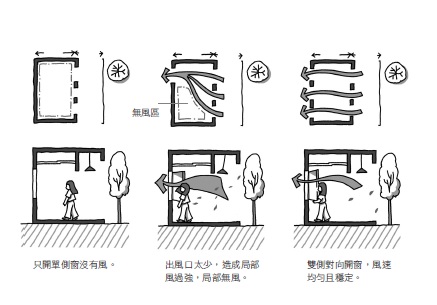

景觀設計者在人行道上種植了茂密的植栽提供遮蔭,建築設計者提供雙向的開窗讓氣流得以進入室內,室內空間管理者設定一個適宜的室內氣溫能兼顧舒適及節能,都是對使用者的舒適性理解下的專業作為。

同時,我們得以同理心包容不同人對熱舒適性提出的需求,妥善地回應及配合。餐廳的服務生將怕冷的年長者安排到不是出風口的座位,旅館內的空調溫度可視房客的需求自行調整,或是那位咖啡廳老闆看到我滿頭大汗而願意提早開啟空調,這些都是能提升使用者舒適性的體貼方式。

最後,但是最重要的,妥善且負責地決定你室內空調應有的溫度。在寒冷的冬天你提高了室內氣溫,炎熱的夏天則降低了室內氣溫,你理解到,這個溫差大一些,你會舒適一些,但是你付出的代價—能源、排熱、金錢—也會多一些。室內及戶外的溫差有多小,你對熱舒適的自律就有多大。

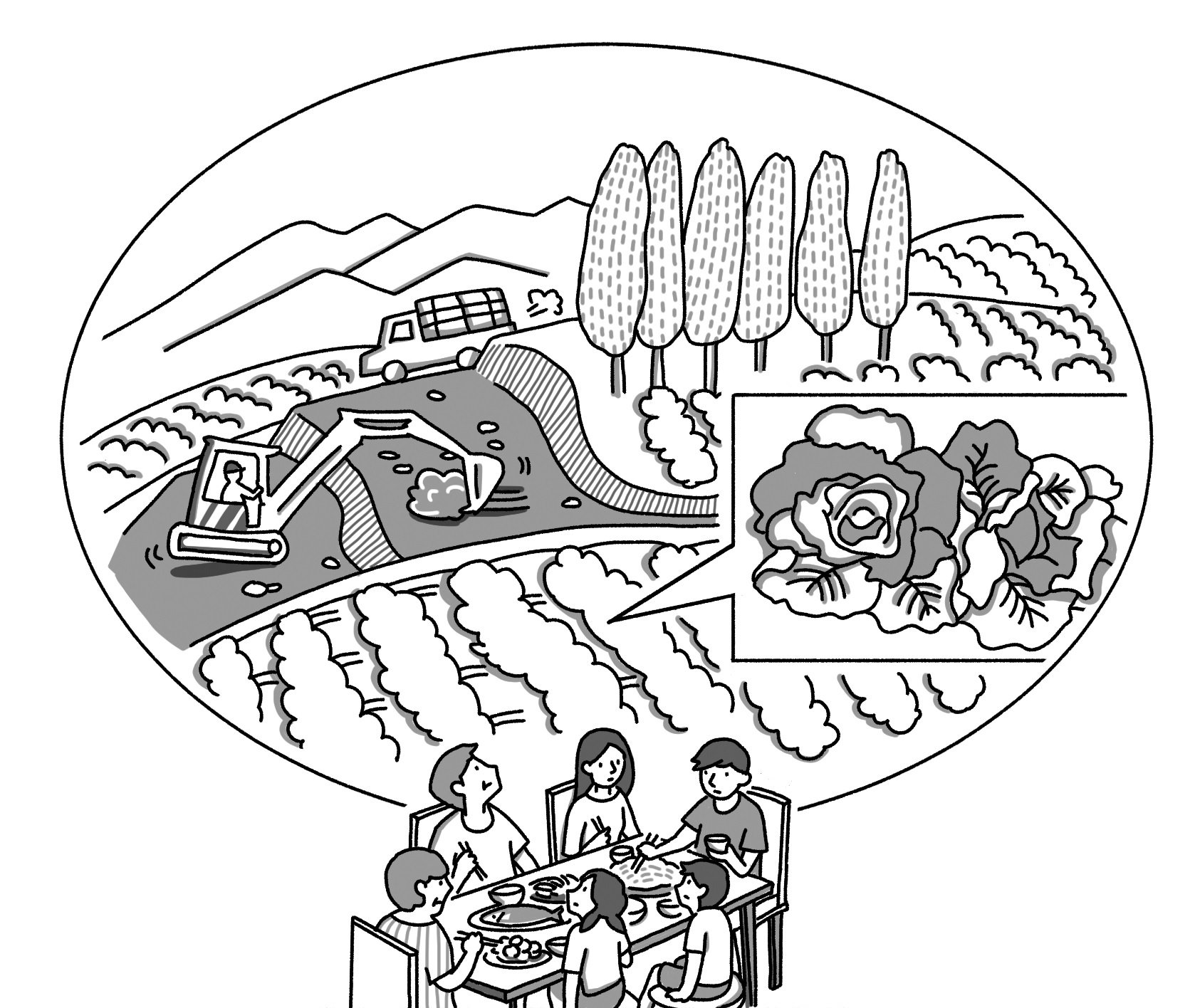

山上又脆又甜的高麗菜

這天晚餐有一道炒高麗菜。它號稱是「國民蔬菜」,出現在餐桌上從不令人意外,有接近八成的台灣人每周至少吃它一次,它也總是高居十大熱炒店菜品第一名。

「這盤高麗菜好脆好甜,產地是哪裡啊?」我好奇地問,今天的口感很不一樣。氣候與環境應該是影響食物口味的關鍵,所以我常會想知道它是打哪兒來的。

「你吃得出來喔?嘴真刁!」母親走進廚房,拿出另一半生的高麗菜指給我看:「菜販說是從阿里山運下來的。你看這顆的形狀比較尖,葉梗比較脆,剛剛用刀切半的感覺就很不一樣。」

「聽說山上比較冷,甜度就比較高。」太太接著說,「高山的一斤就比平地的貴了二十幾元呢!」

「我看是菜農把平地生長的高麗菜運上去的啦,」兒子馬上吐槽:「因為再賣回平地時含了來回車資,當然就要賣你貴一點啊!」

一陣笑聲中,高麗菜倒是讓我回想起《看見台灣》紀錄片的一幕畫面。當鏡頭從 2,000 公尺高海拔的常綠闊葉林,慢慢移向一旁光禿禿的土地時,只見一台怪手正奮力地鏟著枯黃土壤,看似準備耕種茶葉及高麗菜。

「只因為挑嘴的人說,每高一公尺,滋味就可以甜一分。」擔任旁白的吳念真是這麼說的,「於是菜園愈爬愈高,山地也變成農地。」餐桌上高山高麗菜的脆甜口感,代價是幾百公里外的環境改變。可能是樹林的消失、坡地的崩塌、生態的危機、聚落的安全,但因為離我們很遠,我們很難察覺,或視而不見。

「看得見」,是這支空拍影片帶來的重要價值。它讓我們看到環境的改變,讓我們在震驚及不捨之餘,重燃起對土地的關懷情感,進而去理解環境改變的背後成因,最後驅動政府、產業、民眾在發展、施工、行為上的改變。

夠用就好的人生哲學

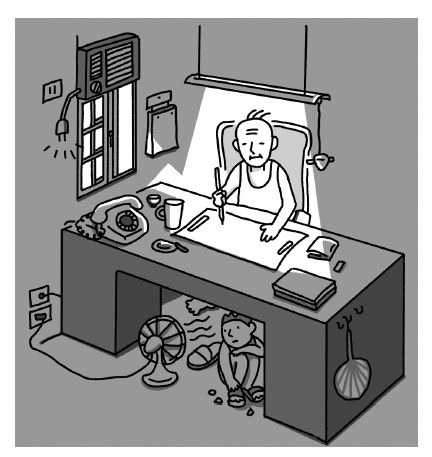

「你電燈那攏嘸開?厝內遐暗,走路會跌倒啦!」這是我從前最常聽見奶奶對爺爺說的話。

我的爺爺熱衷公眾事務,他的工作區就夾在一樓客廳及餐廳之間的角落,鄰接窄巷的窗戶只透入極微弱的陽光。深咖啡色厚實木桌上堆滿他的文件及書籍,桌面上方有一盞當時很普遍的舊式日光燈。它垂下幾條纏繞的電線,末端有個陀螺狀開關,貫穿的紅白相間小橫桿可切換小夜燈及日光燈,不過常常會電到人。除非是晚上,他很少開啟這盞日光燈。也因為平時這裡暗摸摸,桌底下的偌大空間,就成了我幼時躲避陌生人來訪時的最佳處所。

幾十年後整修房子,裝設了新穎日光燈,有兩根 40 瓦的燈座固定在天花板上,開關就移到牆壁上。他嫌開了燈整個空間太亮,開關又要走到牆邊去按,幾乎沒開過這盞日光燈,只靠一盞小檯燈不偏不倚地照在桌面的文件上。

當時的人對高溫的忍耐力也很強。也許是木造的房子不像現代建築物的厚實牆體容易蓄熱,又或是當時全球暖化的問題沒那麼嚴重,他夏天都是穿著吊嘎,印象中,即使汗流浹背,也不曾在工作時開啟過家人幫他裝設的冷氣機,通常只有客人來時才會開冷氣。

不只如此,他在馬桶的水箱裡會放一罐保特瓶水減少蓄水量,下雨天會拿著空水桶去外面裝雨水沖馬桶,洗頭髮是用像即溶咖啡般的洗髮粉,一包還能分三次使用。在那個台灣經濟快速起飛的年代,印象中大部分的人就像我爺爺一樣,十分珍惜資源。

「夠用就好」,就是當時人們對能源及資源使用的單純想法。

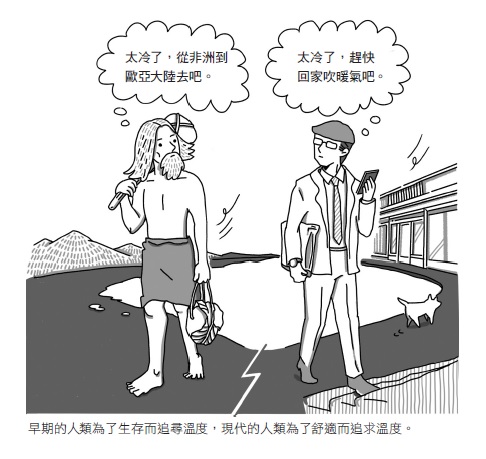

其實應該也包含,古老時代可能就是持續移動追逐舒適圈? 人口多到定居之後,就變成需要適應舒適圈? 甚或開始形成故鄉的固定概念? 比如說走到哪,就把他鄉生態系,用故鄉的顧種來置換? 包含一些認錯祖先經過的地方的? 其實吃的是祖先很少吃的物種? (不過那個人類遷移的研究,目前的進展似乎更可能是,在舒適圈擴大的時候遷移? 而不是在環境變遷的時候遷移?)