中國對台實施「貿易壁壘」調查,公告調查結果指出台灣有 2509 項產品存在貿易壁壘,準備對台實施貿易報復,兩岸貿易大戰風雨欲來。不過令人不解的是,兩岸既然都是 WTO 會員國,為何不走 WTO 架構協商,反倒另外簽署 ECFA,不時對外形塑中國對台單方面讓利的形象?(閱讀台灣/中國農產品貿易現況,請點選這裡)

兩岸 ECFA 跟國際上的 WTO 架構有何異同?而中方指控的「貿易壁壘」是否屬實?兩岸之間的貿易障礙到底是如何造成?我國又為何開放歐美農產卻未開放中國農產進口?《上下游》採訪國際貿易專家、中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心資深副執行長顏慧欣,為讀者一一釋疑。

不願在 WTO 架構下談判,中台另以 ECFA 協議兩岸經貿

顏慧欣表示,兩岸在 2000 年先後加入 WTO,理應在 WTO 架構下進行貿易談判,不過中國為避免在國際場合碰面造成「兩國」事實,多次表示不必借重 WTO 架構,改以ECFA 取而代之,也就是《海峽兩岸經濟合作架構協議》。

顏慧欣解釋,ECFA 類似兩岸專屬 FTA(自由貿易協定),不過國際慣例上,簽署 FTA 的雙方國家會先履行 WTO 入會承諾,給予基本的優惠,再從 WTO 的基礎條件上,透過談判給予更好的優惠待遇。

但是兩岸貿易的問題是許多項目還沒有達到 WTO 的基礎待遇,卻已經往上疊加優惠,造成不同貿易品項的關稅待遇落差非常大。例如兩岸提出的早收清單中,台灣的茶葉、石斑魚、紡織、化工類等 539 項產品得到關稅減免。同時,又有些項目遠低於 WTO 基礎待遇,例如台灣方面仍有長達約 2500 項禁止輸入產品。

顏慧欣指出,這樣充滿矛盾的關係,在 WTO 會員國裡絕無僅有。中國所謂的「讓利」一說,實際上是將貿易紅利當作政治拉攏手段,例如在東協中,中國也讓韓國得到更多優惠。 ECFA 的早期清單讓台灣獲得優惠,但台灣方面也有相對應降稅清單 267 項,ECFA 架構仍是依據互惠降稅,不能稱之為單方面讓利。

貨貿、服貿因學運中斷談判,政治歧見是主因

顏慧欣認為現在的兩岸貿易危機背後,仍然是政治歧見。在 ECFA 協議架構下,除了雙方降稅開放的早收清單外,還包括四大協議:投資保障協定、服務貿易、貨品貿易及爭端解決。除了《投資保障協定》外,其餘三項因為台灣爆發太陽花學運而中斷,服貿協議遭到國內反對,連同貨貿協議也停止。

顏慧欣指出,政府曾經透過陸委會傳達,希望透過 WTO 架構繼續談判、逐步解禁,但是中國方面堅持兩岸貿易不需要在國際場合談判,我方也曾建議,如果中國認為台灣的限制有問題,可以到 WTO 架構下挑戰我方,但中國放棄 WTO 的國際權利,改用《貿易壁壘調查規則》這種國內法。

不過,這是中國單方面的作為,該部國內法律不被 WTO 架構承認,僅僅是因為該法規定要將結果告知對方國家官方機構,所以中國選擇通過 WTO 中國駐館向我方駐館告知。

不過顏慧欣指出, WTO 根本沒有授權會員國制定對外的《貿易壁壘調查規則》,因此這個調查報告既不受 WTO 承認,也不會被 WTO 認可。

至於中國指稱台灣方面存在貿易壁壘 2509 項產品,顏慧欣認為應該視為在 WTO 架構下台灣如何給予中國待遇的問題,對我方而言,最理想還是回到 WTO 架構協商,不過中國卻長期不願進入 WTO 架構下協商,最終在此時將貿易壁壘跟 ECFA 混為一談。

中方指控存在貿易壁壘,台灣的禁輸清單從何而來?

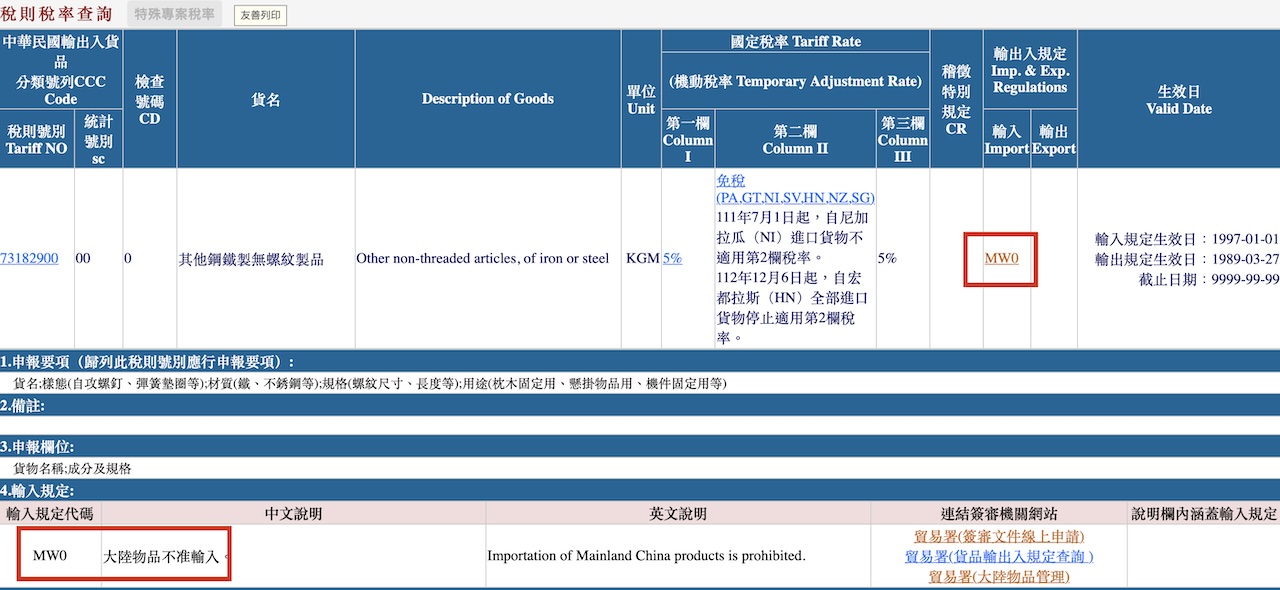

顏慧欣指出,中國認定存在貿易壁壘的 2509 項商品,皆列在台灣關務署貿易局制定的《中國大陸物品不准許輸入項目彙總表》中,代碼為 MW0,因此又被稱為「MW0 規定」。依照台灣現行財稅規定,實際項目分為 2513 項產品,含括農產品、化工產品、紡織、汽車等。

顏慧欣認為,禁止輸入的原因,要回頭檢視 MW0 清單為何存在 20 年?清單上很多項目是農產品及汽車等需要高度保護的產業。20 多年前談判起始,兩岸距離太近、運輸成本很低,加上飲食習慣相近,政府考慮如果貿然開放,會衝擊台灣相關產業,因此 MW0 清單可視為基於國家安全、經濟安全,且幫國內產業爭取調適空間,而禁止輸入。

歐美可以、中國不行? 考量產季互補,中方農產競爭性高未開放

至於中國指出「台灣開放歐美農產品,卻未開放中國農產進口」,顏慧欣坦言,這一點確實有檢討空間。但基於兩岸飲食習慣相近,農產偏好類似,一旦開放,彼此競爭性很高,為保護國內農漁產業,國家談判時通常會保留緩衝空間。

但歐美農產品則存在產季、產能調節的互補性,台灣缺乏的時候才會開放進口調節。但中國經濟量體巨大,產能也非常高,貿然開放可能會讓國內產業面對危機。

另外,農產品還有檢驗檢疫問題,近年中國的檢驗檢疫制度未能讓國人放心。為了國內健康安全、環境風險還有病蟲害問題,政府通常會站在把關立場。

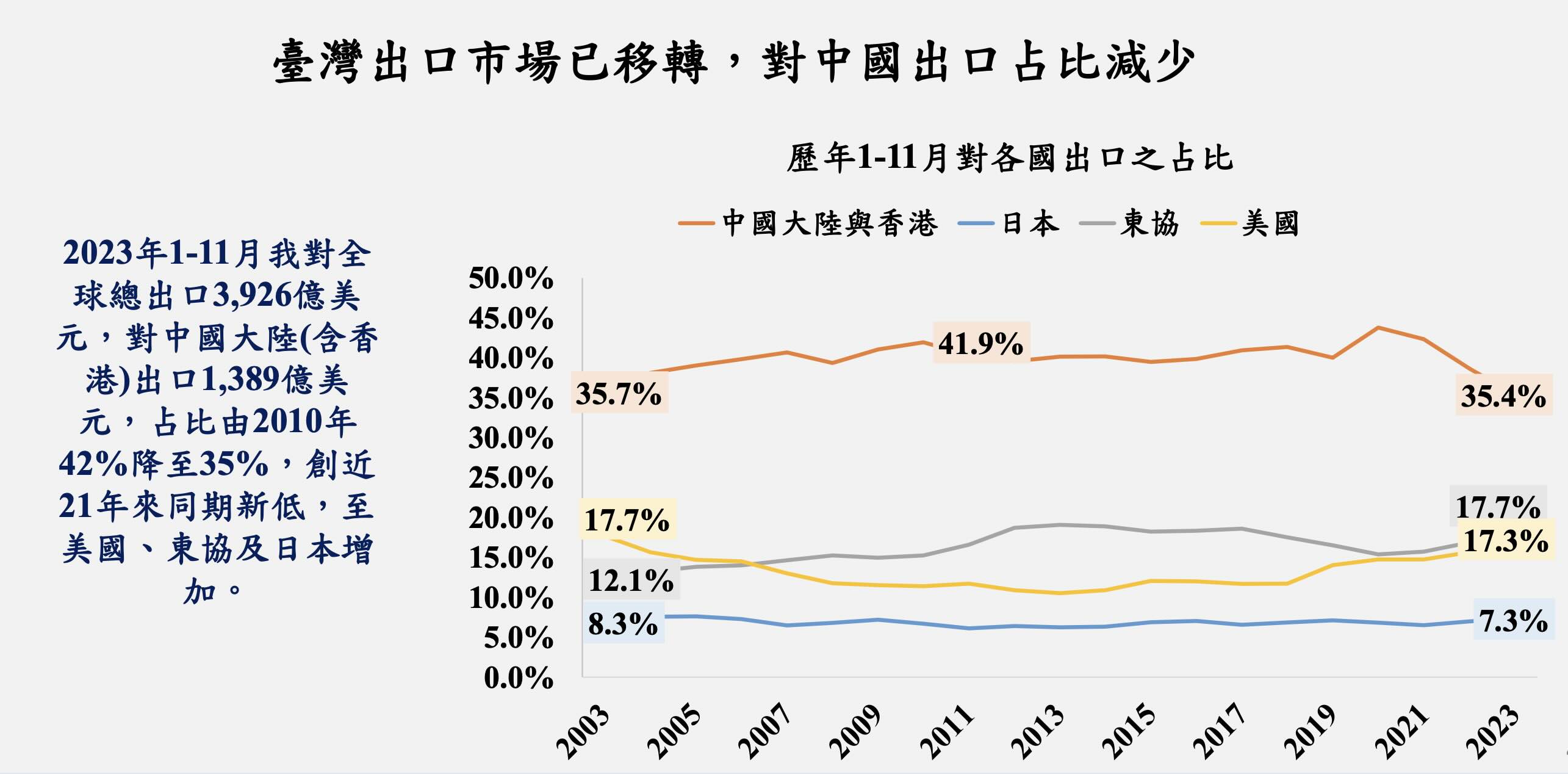

制裁石化業,專家:產業已逐步擺脫單一市場,影響有限

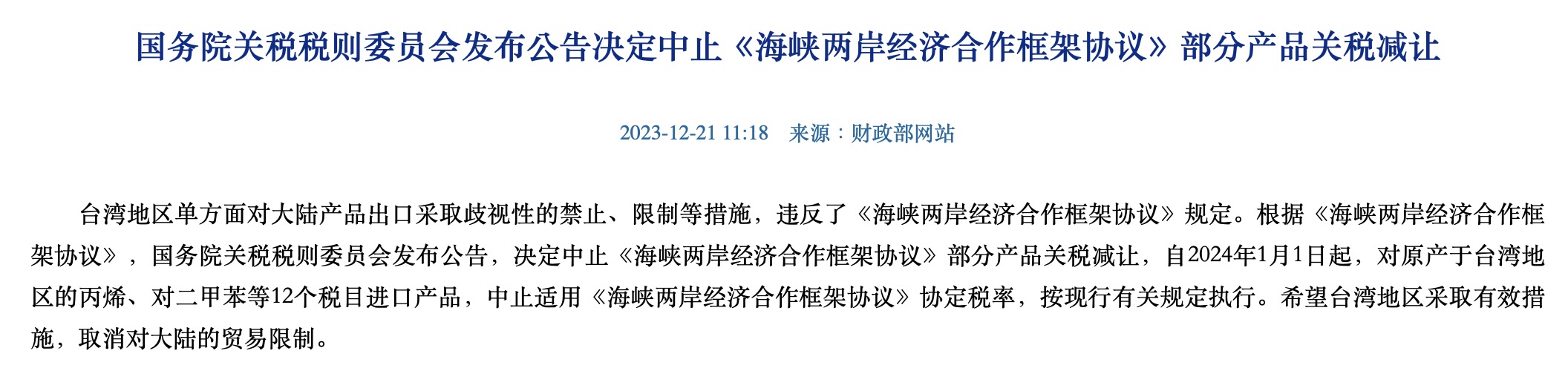

今日傳出消息,中國方面宣布終止 ECFA 協議項目內的石化產品關稅減讓,作為第一波貿易報復手段,意味著台灣方面輸入中國的石化產品將面臨首波衝擊。

據估計,2023年石化產業年產值高達 1. 6 兆,其中有四成倚賴中國市場。由於於產品原料特性,透過兩岸海運輸送對岸沿海城市做為工業原料,交通成本是一大優勢。但關稅減讓取消後,市場預期原本對岸產能過剩造成低價競爭壓力,會因為關稅優惠中止,而進一步加重競爭。

不過顏慧欣認為,台灣企業並非 13 年前的吳下阿蒙,中國也不是 13 年前的世界工廠。以前沒有全球布局,高度仰賴單一市場;現在隨著國際都在去風險化、供應鏈重組,台灣的產業其實有一定應對能力。

例如,中油、台塑在越南等東協國家布局,只要改變出口地,從越南出貨供應,就能夠持續享有東協的優惠。目前制裁的品項並非產業主力產品,個別品項雖部分依賴中國單一市場,但恢復課稅也只有 2%,負擔並不重。

ECFA 經濟手段各國無法置喙,但干預選舉將為國際不容

由於台灣跟中國簽訂的 ECFA 是在 WTO 場域外的 FTA,屬於兩岸自願性的優惠待遇,現在有一方要收回,其他國家難以置喙。只要中國方面制裁的手段沒有低於 WTO 的基本門檻,WTO 也無法干涉。

不過中國利用經濟脅迫手段介入國內大選,讓國際無法接受。中國官方明白說道,只要當選的一方願意恢復九二共識的基礎,就可以重新協商。利用 ECFA 作為制裁手段,影響選舉的意圖非常明顯,國際無法接受外來勢力干擾民主的手段。

選舉結果若不如對岸預期,制裁可能擴大,應預先因應

顏慧欣認為,選舉結果若不如中國官方預期,制裁範圍有可能會逐步擴大,政府應該預先做好準備,主動協助企業吸收額外成本、降低業者負擔。產業本身也要有警覺性,雖然有部分產業不願面對現實,但應該要加速調整(布局),發展客製化、差異化產品,不受關稅高低影響銷路,絕對是不二法門。

顏慧欣總結道,對岸以兩岸不夠對等開放為理由,發起貿易壁壘調查或者制裁,都只是表面的說法。對中國現在的經濟量體而言,台灣的市場很小,對中國的產能消化而言無足輕重。「對等開放只是假議題」,他們要的是「回到九二共識」,只要達成政治目的,什麼都好談。