中國商務部於 12 月 15 日公布對台灣貿易壁壘調查結果,報告指出,台灣禁止大陸2509項貨品進口的貿易限制措施,已構成貿易壁壘。今(21)日中國宣布,終止 ECFA 協議項目內的 12 項稅目石化產品關稅減讓,意味著台灣輸入中國的石化產品將面臨首波貿易報復衝擊。(閱讀詳細說明點選這裡)

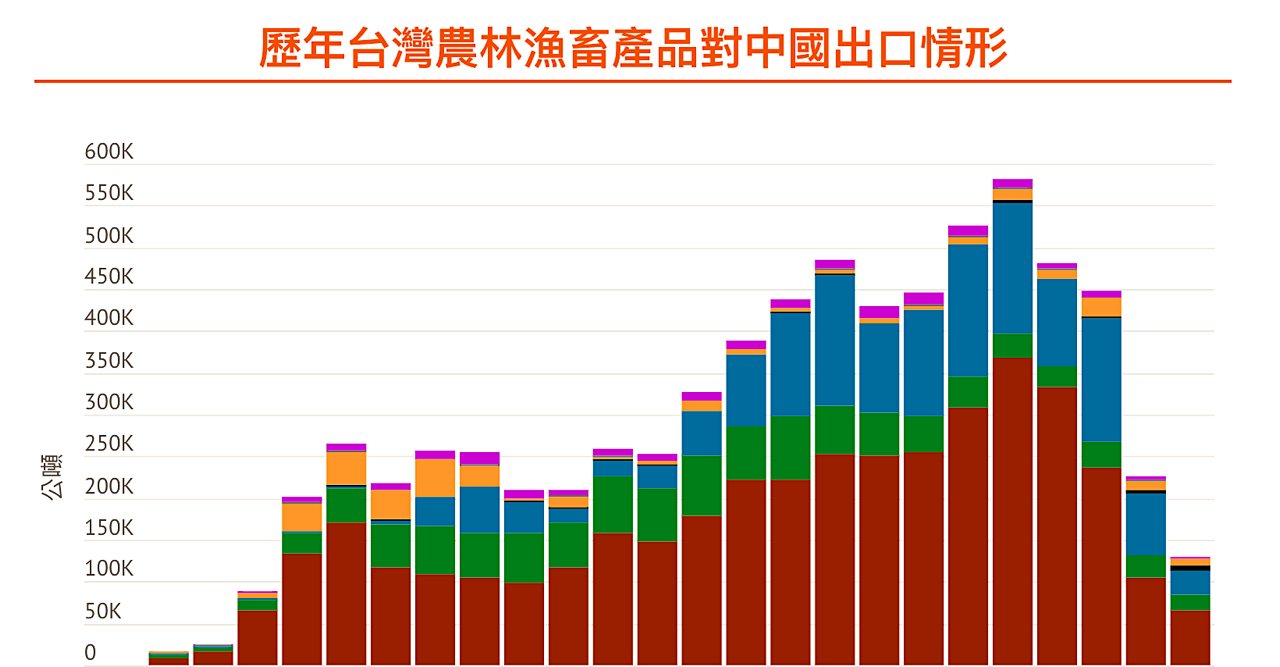

台灣農產品也列於中國宣佈的貿易壁壘項目中,儘管佔總體出口數量與金額比例極低,然而,兩地的農林漁畜產品來往十分密切。台灣過往一年出口至中國的農林漁畜產品數量約 45 至 57 萬公噸,約佔整體農林漁畜產品出口量約 2 成。這兩年中國陸續禁止台灣農產品銷中,去年台灣出口至中國的農林漁畜產品,總量下滑至 21 萬公噸,今年更僅有 11.8 萬公噸。

中國一年則出口 90 萬公噸農林漁畜產品至台灣,這兩年並無太大變化。

台灣對中國出口量較大的品目,包含:稻米、水果、魷魚、秋刀魚等;中國對台灣出口量較大的品目為林產品、蘿蔔、冷凍花菜、蔬果汁、植物性中藥材及化學肥料。本文盤點雙邊農產品貿易品項與數量變化,也針對中國若對台灣農產品實施進一步的貿易報復可能造成的影響進行剖析。

台灣對中管制進口產品共1066項,中國以「食品登記」做貿易障礙

台灣加入 WTO 之前嚴格管制中國農漁產品進口,加入 WTO 後,為依循自由貿易原則,台灣逐步檢討、減少管制,陸續開放了一萬多項農漁產品。馬政府時代管制 830 項可能影響國內產業的農漁產品,如稻米、香菇、大蒜、花生、紅豆等,以穩定我國農產品價格。

根據今(2023)年 4 月統計,台灣對中國管制的農林漁畜產品共有 1066 項,未管制的農林漁畜產品則是依照一般輸入規範,例如是否符合檢疫、食品衛生安全以及保育等規定。

至於中國對台灣開放多少農漁產品品項?農業部國際司副司長洪曉君說明,各國的稅則號列編列狀況不同,因此難以計算。至於中國對台灣農漁產品的限制,包含 2021 年起片面宣布暫停輸入鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘、芒果以及石斑魚。(編註:12月22日中方突然宣佈有條件解禁石斑魚,請閱讀這裡)

午仔魚、魷魚、秋刀魚等其他農漁產品,則要求要有「食品登記註冊」,形同實質的貿易障礙,不少業者因無法註冊成功而遭到出口限制。

台灣銷中前十名:稻米、水產、水果、果汁

依據農業部統計,近五年來,台灣農產品對中國出口貿易額從 394 億元(指新台幣,以下皆同)逐漸下滑至 200 億元,今年 1 至 11 月更只有 137 億元。反之,台灣對中國農漁產品的進口貿易額則一直維持在 360 億元上下,去年更達到 400 億元。今年台灣對中國的農漁產品貿易逆差已超過 230 億元,是過去十年來最大落差。

農業部統計資料也顯示,台灣對中國出口的農林漁畜產品前十名分別為稻米、魷魚、秋刀魚、鳳梨、石斑魚、釋迦、午仔魚、鮪魚、鰹魚及果汁,不過因為中國各項貿易限制,這些項目對中國的出口量近兩年來均大幅下滑。

農漁產品遭中國市場刁難,是否有其他去處?在稻米部分,農糧署副署長蘇茂祥表示,過去兩年間,稻米已經由新加坡轉售到東南亞及大洋洲等多個國家。鳳梨則有部分轉往日本,但銷日量不足以完全取代中國;部分釋迦銷往香港,也無法與中國市場匹敵,但今年 12 月,中國已有條件重新開放台灣釋迦輸入。

在國內養殖魚部分,石斑魚過去多以活魚銷中,失去中國市場後,產地價大幅下滑,且難找替代市場,不過台灣石斑又改以「從香港繞道」回到中國市場。午仔魚則以生鮮冷藏銷中,後來也多轉往香港。

遠洋、沿近海捕撈漁業同受影響

魷魚、秋刀魚、鮪魚、鰹魚則為遠洋捕撈魚種,以冷凍魚的狀態外銷。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠表示,秋刀魚和魷魚都是全球普遍食用的魚種,秋刀魚無需加工便可銷售,因此較容易轉售。

過往每年魷魚捕撈量約 9 萬公噸,其中 6 至 7 萬公噸銷售中國,因魷魚要先做加工才容易銷售,但台灣的魷魚加工量能不足,若未銷中會難以轉售。不過今年魷魚捕撈量約 5 萬公噸,因產量低、暫無銷售危機,但國內市場胃納量極限為 4 萬公噸,未來漁獲量若回到 9 萬公噸,加工、外銷依然是問題。

鮪魚銷中數量下滑,對產地價格也有影響。屏東縣東港區漁會漁市場主任鄧自斌透露,今年黑鮪魚的市場價格並不好,市場多出 1200 多尾,銷中量減少確實讓市場的承銷買氣不如以往。

不過東港區漁會也強調,東港抓捕的鮪魚多銷往日本及美國,日、美訂單也下滑,日本採購量減少主要是因為日圓貶值,美國採買鮪魚多做罐頭,但美國年輕消費者並不喜歡鮪魚罐頭,因此下訂狀況不如以往,並非只有中國減少採買。

鰹魚銷中量同樣減少,也牽動了產地行情。台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會總幹事朱業麟說明,鰹魚大多在中西太平洋圍網捕撈,捕撈後由運搬船載運到泰國,製作成鰹魚罐頭,再轉銷出口。

相較於中國,台灣鰹魚更依賴泰國,中國今年採購量明顯下滑,原因和市場需求無關,今年中國不斷在所有出口文件上刁難,即便業者如實改善,中國也不願放行。有鑑於此,國內業者也尋求替代市場,陸續將鰹魚轉售到歐洲、中南美洲及東南亞。儘管台灣鰹魚不見得需要中國市場,但朱業麟也直言,「做生意還是希望朋友越多越好」。

宜蘭縣是全台鰹魚第二大供應地,蘇澳區漁會總幹事陳春生說明,蘇澳產出的鰹魚多為沿近海捕撈,今年宜蘭的鰹魚捕獲量下滑,捕撈情況每年都會有波動,價格卻沒有如預期上揚,推測可能和銷中不順有關,過去兩年鰹魚銷中愈來愈不順,儘管中國市場不如泰國,但銷售下滑也會回頭影響產地價格。

中國銷台前十名:林產品、化肥、蘿蔔、水產品

農業部統計顯示,台灣對中國進口的農林漁畜產品前十名分別為林產品、化肥、木竹籐製品、蘿蔔、農藥、花菜、魷魚、黃魚、冷凍蝦仁以及菇類罐頭。中國林產品進口量超過 30 萬公噸,這與台灣過往的禁伐政策有關,林業署近年來推廣國產材,但國內木材自給率不到 5%,多數木材仍仰賴進口。

化肥年進口量過往曾高達 20 萬公噸,近年雖稍有下降,但仍超過十萬公噸。對此,農糧署農業資源組組長黃俊欽說明,台灣向中國進口的化學肥料非常少,帳面上的進口量大多是工業原料,但因為與化學肥料共用稅則貨號,因此在統計上會被列入化學肥料。事實上,台灣向中國採買的多是原料,例如:尿素。

國內最大肥料供應單位「台肥公司」也表示,台肥公司向中國採購項目,多為生產肥料所需原料,例如:尿素、磷酸—銨等,中國原料的優勢在於價格便宜、海運距離短,交貨期較具彈性,但考量中國地緣政治風險,今(2023)年起已逐步建立中國以外的採購來源,包括印尼、越南、中東等地區替代貨源,可確保製肥原料供應無虞。

中國農藥的進口量則連年增加,20 年來從兩千多公噸成長至兩萬多公噸。防檢署植物防疫組農藥科科長洪裕堂說明,台灣向國外採買農藥都是「高濃度原體」,來台後再依需求稀釋為低濃度的成品。

國內農藥原體約有 70% 來自中國,但台灣並非特例,全世界的農藥原體大都來自中國,因為中國的生產成本最低,且製作農藥原體的工廠有較高污染風險,部分國家不希望環境污染而不允許設置。

夏季蔬菜缺口仰賴進口,中國蘿蔔標示不明、香菇有洗產地之嫌

自 2009 年起,台灣每年都會進口約三萬公噸的蘿蔔,99% 來自中國,時間多在夏季。「國產還是比較好吃」,從事蘿蔔批發的全佑農產行葉佑生說明,蘿蔔產季在冬季,但夏季仍有蘿蔔需求,主要來自餐廳和關東煮,國產蘿蔔無法滿足需求,才需要進口,進口蘿蔔雖然便宜,但纖維較粗、煮起來沒什麼味道。

農試所鳳山分所蔬菜系主任王三太則補充,不少進口蘿蔔都標榜是「日本蘿蔔」,但事實上,這些進口蘿蔔可能是「品種」來自日本,實際產地都是中國。

冷凍花椰菜及青花菜每年進口量約一萬公噸至一萬五千公噸,王三太表示,國產花椰菜及青花菜的盛產季節為秋冬季,隨著國人消費量成長,全年都有兩種花菜的需求,夏季便會出現缺口。此外,進口花菜多為冷凍,不排除是加工應用,因為台灣花菜質地較嫩,不適合冷凍。

菇類罐頭一年進口量超過三千公噸,農試所植物病理組副研究員呂昀陞分析,這些罐頭多去往國內餐廳,但相較於罐頭,更需要擔心的是中國香菇經越南轉口而來。現在國內市面上不少乾香菇都是中國香菇,中國供應全球 75% 菇類產品,各國吃到的菇類有很高比例都來自中國,但中國的菇類品質參差不齊,台灣市面上沒有標示的香菇品質究竟如何,還是未知數。(閱讀「中國香菇洗產地入台」請點選這裡)

中國黃魚逃漏稅、冷凍蝦仁品質欠佳

來自中國的生鮮冷藏黃魚每年進口量約 4000 公噸,生鮮海鱺、冷凍旗魚進口量也在 1000 公噸附近徘徊。湧升海洋創辦人徐承堉表示,國人對黃魚確實有需求,不過雙邊來往的漁獲並不只有滿足消費者的食慾,也是逃漏稅的管道。近一步查看海關數字可發現,黃魚報關的金額低得不可思議,算下來每公斤只有 50 元,但市售黃魚不可能如此低價,「很多中國的水產都有此問題」。

冷凍蝦仁年進口量約 1 萬 2 千公噸,中國約佔 4200 公噸,第二名的越南約 2400 公噸。徐承堉說明,蝦仁原料為蝦子,台灣蝦子生產成本高、人工貴,優勢為新鮮,僅澎湖、基隆及中南部少數供應國產蝦仁,市售蝦仁估計九成來自進口,進口蝦仁有添加物疑慮。

另外,中國也向其他國家進口非常多蝦子,「中國蝦仁的原料蝦不見得是中國養的或抓的」,不少蝦子可能是不新鮮或罹病、無法活蝦販售才做成蝦仁。

果汁、魷魚互有往來,水產銷售樣態多

果汁是台灣與中國互有往來的品項,葡萄汁更是台灣及中國對彼此都有進出口。

台灣區飲料工業同業公會理事長翁聰賢說明,中國來台的果汁多為原料及半成品,葡萄汁、蘋果汁等多做為調味使用;台灣出口到中國的果汁多為成品,使用原料不見得為本地水果,以葡萄為例,台灣本地葡萄做的果汁數量非常少,不過,果汁重、佔體積,又有貿易關稅,因此出口佔總產量比例很低,大多數果汁都是供應內需市場。

台灣與中國互有往來的水產品是魷魚,但雙方進出口的魷魚都同樣是遠洋抓捕的阿根廷魷魚,為何要用一樣的水產品交易呢?

徐承堉認為,不同魚種的市況不同,魷魚是台灣和中國都有需求的產品,兩岸的商人如果看到品質不錯、價格合理的魷魚,都會有採購意願,因此兩邊互相採買是非常正常的狀況,秋刀魚也一樣。如果是石斑魚和午仔魚,則是中國有需求、台灣供給;如果是黃魚,則是台灣有需求,中國供給。

徐承堉表示,中國封殺台灣的石斑魚、午仔魚,這些魚都是新鮮販售,銷售上有時間的壓力,新鮮石斑魚和午仔魚的價格很好,但做冷凍處理後,價格會直線下滑,經濟效益很差。但魷魚、秋刀魚是冷凍儲存,可販售時間較長,遇到制裁或是臨時封殺,較有餘裕可以轉銷到其他市場。

衝擊本地產業品項未開放,農業部籲中國重新談判

針對中國指控台灣對中國農產品構築貿易壁壘,農業部國際司副司長洪曉君回應,台灣和中國同一年加入 WTO,為依循國際自由貿易,台灣對中國已經持續開放了一萬多種農林漁畜產品,中國片面的宣布在 WTO 架構下不被認可,應回歸 WTO 架構協商。

延伸閱讀:

【貿易壁壘】為何中國不在WTO架構談判,卻另採 ECFA?專家:名為對等開放,干預政治為實