為何有些鮮奶濃純香、有的鮮奶質地柔軟?答案就在神秘的「乳脂肪酸」。乳脂肪含有400多種乳脂肪酸,會影響牛奶的香氣、濃稠度及質地,還可以看出乳牛是否健康。乳牛居住環境及氣候、吃下的飼糧,都會造成脂肪酸的變化。

畜產試驗所(簡稱「畜試所」)過去三年調查國內牧場生乳的乳脂肪,已檢測 2500 件市售台灣鮮乳與進口液態乳,發現台灣生乳「不飽和脂肪酸」比例高於進口乳,可吸引健康需求族群。畜試所表示,國外會依生乳的脂肪酸組成,發展適合產品,例如「中長鏈脂肪酸」含量較高者,可發展鮮奶油、起司等,台灣酪農也該發展自家的乳脂肪酸資料庫。

牛奶風味的關鍵:乳脂肪、脂肪酸

台農鮮乳廠廠長林志青指出,鮮乳、保久乳等乳品,都是由生乳製成,主要營養成分為蛋白質、乳糖、脂肪及鈣質,雖然乳脂肪比例僅佔生乳的 3─5%,卻是影響風味、香氣的關鍵成分。

不少國人認為北海道牛奶更加醇厚,差別便是其乳脂肪含量較高,而國內各大乳廠收購生乳時,在基礎乳價之上,會依據品質給予獎勵金,乳脂肪含量也是衡量品質的依據之一,乳脂肪含量高者,收購價越好。

乳脂肪中所含脂肪酸是決定風味的關鍵,畜產試驗所北區分所副研究員王思涵表示,乳脂肪是以脂肪球的形式存在,以人手比喻,乳脂肪猶如人的手掌,脂肪酸則像長短不一的手指,牛奶的乳脂肪中,乳脂肪酸超過 400種,其中 20種為主要脂肪酸,所含脂肪酸可依結構分為短、中、長鏈。

王思涵說明,短鏈脂肪酸 ( C4 至 C8 ) 約佔 10% 至 15%,為牛奶提供香氣;中鏈脂肪酸 ( C10 至 C14 ,如三酸甘油酯 ) 佔 25% 至 30%,則決定牛奶的口感及濃稠度;長鏈脂肪酸 ( C16 以上,如磷脂質 ) ,則佔 55% 至 65%,牛奶的質地變來自於此。

加工讓乳脂肪球均勻分布,加熱造成焦香

人們飲用牛奶感受到的香醇,與生產和加工有關。王思涵解釋,市售牛奶的風味取決於生乳及加工方式,生乳的乳脂肪率與品種、氣候、飼養方式、牛隻的生理狀況有關,健康的荷斯登乳牛,正常乳脂肪率會落在 3% 至 5%,乳牛產出的生乳會送往乳品廠加工,過程會先均質,以設備離心後,原本在生乳中上浮的乳脂肪球會變小、均勻分布在牛奶中。

加工另一道影響牛奶風味的程序,則是加熱。王思涵說明,不同加熱溫度會讓乳脂肪產生不同影響,儘管脂肪酸組成變異不大,但風味化合物會受到影響,以台灣為例,國內目前多採 UHT 超高溫殺菌,瞬間高溫對牛奶造成梅納反應,「會有較多焦糖香」。

乳脂肪含量多寡:品種、飼養方式、飼料

部分國人認為,台灣牛奶的乳脂肪低於國外。但事實不然,畜產試驗所北區分所牛乳檢驗中心主任凃柏安指出,乳牛產出生乳的乳脂肪含量多寡,與品種、飼養方式、乳牛所吃的飼糧有關,過去三年每月從市售國產鮮乳及進口液態乳,隨機抽 30 件至 50 件,目前累計抽驗超過 2500 件,覆蓋約 80 %市售液態乳產品,初步結果顯示,台灣鮮乳的乳脂肪含量不遜於國外,甚至比紐澳牛乳高了 0.1%。

牛乳檢驗中心原本是因應進口衝擊,而研發國產及進口乳的鑑定方法,卻意外發現,國產鮮乳的不飽和脂肪酸比例高於進口乳。凃柏安表示,比對每個月檢測數據後發現,冬季時,台灣鮮乳與進口乳的脂肪酸組成很接近,但在夏季時,台灣鮮乳的不飽和脂肪酸比例遠高於進口乳,他推測差異成因與飼養、氣候有關。

王思涵說明,以台灣、日本、紐西蘭牛奶為例,紐西蘭的乳牛並非純種荷斯登,而是荷斯登乳牛與娟珊牛配種而來,荷斯登乳牛產乳量高、娟珊牛的乳脂肪含量高,配種目的為結合兩者優點,因此乳脂肪含量確實高於台灣,而紐西蘭乳牛多採放牧,乳牛食用鮮草比例高,則會讓乳脂肪裡的不飽和脂肪酸比例提高。

日本牛奶最大產區為北海道,王思涵表示,日本和台灣飼養的乳牛都是純種荷斯登為主,日本乳牛的飼養環境較涼爽,涼爽狀態下,乳牛產乳量跟乳脂肪含量都會較高,相形之下,台灣的氣候較為炎熱,乳牛容易遭遇熱緊迫,乳脂肪含量便相對低,雖然荷斯登乳牛來自溫帶,但數十年來,國內酪農不斷選拔表現更好的母牛,目前留在台灣的乳牛已慢慢適應了炎熱氣候。

乳脂肪含量越高,牛奶是否越好喝?王思涵認為,乳脂肪含量是決定牛奶風味的關鍵,但並不是唯一因素,生乳經過加工後,乳脂肪球變小、風味化合物產生變化,味道也會改變,而「好喝」是相當主觀的看法,人們覺得牛奶是否好喝,可能和加工方式的關聯性更高,以台灣來說,架上全脂鮮乳脂肪含量雖低於日本北海道,但也是乳廠針對國人喜好風味、加工製成。

脂肪酸數據可監控乳牛健康狀況

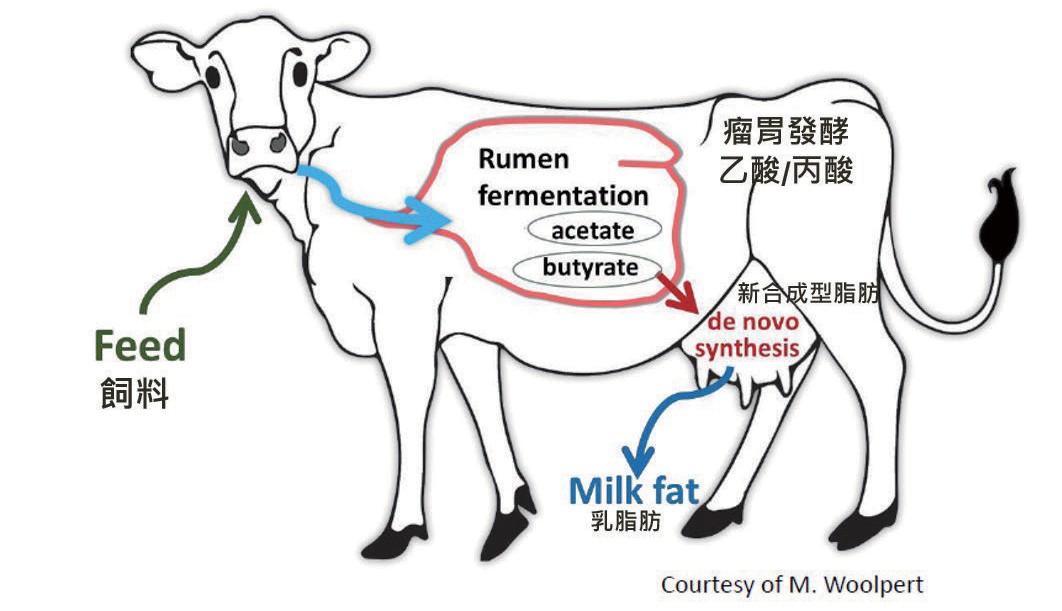

脂肪酸的數據可作為乳牛健康監測指標。王思涵表示,乳牛的身體如同精密的微生物工廠,吃下的飼料進入瘤胃,飼料中芻料及精料均含有脂肪,這些脂肪來到瘤胃後,瘤胃微生物會先將 85% 脂肪水解為揮發性脂肪酸,例如:三酸甘油酯、磷脂質及糖脂質。第二階段則是氫化反應,微生物會再將游離態的脂肪酸轉為不飽和脂肪酸。

王思涵說明,瘤胃微生物分解、產生脂肪酸後,會有兩種去向,第一種為被乳腺上皮細胞利用,合成短、中鏈脂肪酸(C4 – 14 及部分C16),另一種則是進入體循環、合成長鏈脂肪酸(C18 以上),正常情況下,兩種來源合成的脂肪酸比例約各佔 50%,但若牛隻的飼糧改變、瘤胃醱酵狀況不佳,甚至生病時,瘤胃來源之脂肪酸合成量會減少,短中鏈脂肪酸比例會下滑、長鏈脂肪酸比例提高。

南部生乳的不飽和脂肪酸較多,熱緊迫將是未來考驗

畜產試驗所以全光譜乳脂肪酸分析儀,花費 4 年時間,採集不同產地、產季的台灣生乳,資料筆數超過 2000 筆,並進行分析,得到結果為:全台生乳平均乳脂肪率為 3.83%,各產區在冷熱季節的乳脂肪含量及脂肪酸組成也有差異。

王思涵分析,北部牧場多是吃乾草,例如:苜蓿、田燕麥等,中南部牧場的鮮草比例則會提高,中部牧場多吃苜蓿、盤固拉草,南部牧場則吃苜蓿、盤固拉草、青割玉米、狼尾草等,分析結果發現,南部牧場生乳中,不飽和脂肪酸比例較高,推測與飼糧中鮮草比利較高有關。

此外,王思涵發現到,北中南生乳在暖季及涼季時,乳脂肪率相當接近,但在熱季時,南部牧場生乳的乳脂肪率明顯降低,原因為熱緊迫。

儘管國內乳牛經過長年累月的選拔,已漸漸適應台灣的氣候,不過,卻正在面臨新的危機。王思涵指出,全球平均每十年溫度上升 0.21 ℃,但 1898 年至 2020 年,台灣每十年約上升 0.29 ℃,台灣溫度上升的速度明顯高於全球平均,冬季的溫度上升尤為明顯。換言之,台灣乳牛接下來會遭遇更嚴峻的熱緊迫。

台灣牛奶不飽和脂肪酸較高,牧場應定期檢測、建立資料庫

王思涵表示,以台灣乳脂肪含量來看,冬季明顯高於夏季,原因在於夏季高溫讓乳牛感受到熱緊迫,但接下來溫度持續上升,即便是冬天,持續變熱的狀況下,台灣乳牛要維持乳脂肪含量將越發困難,相較於其他經濟動物,例如:雞、豬,遭遇熱緊迫時可藉由密閉畜舍進行溫濕度環控,乳牛則無法密閉飼養,維持牛舍的涼爽、舒適度會是未來酪農的課題。

拆解、改變脂肪酸的組成,會是本土乳業未來的轉型方向。凃柏安表示,以牛乳檢驗中心目前檢驗結果來看,台灣的全脂、無調整鮮乳的健康指數是高於進口液態乳,較符合目前的健康趨勢,也能兼顧美味,任何想開發創新乳製品的業者都可以送件到牛乳檢驗中心,檢驗結果可出具完整報告。

凃柏安說明,市售全脂、低脂鮮乳是國人比較熟悉的產品,但近期也開始有乳脂肪含量高於 4%,或是不同加工處理條件的乳品,建議定期抽測,讓產品更具說服力,也讓消費者更具信心。

王思涵建議,酪農可送檢自家生乳,每月檢測一次,並持續至少一年,建立起自家牧場的脂肪酸資料庫,不僅能監測乳牛身體狀況,也能從脂肪酸組成擬定未來銷售策略,中長鏈脂肪酸含量較高的生乳,可考慮發展鮮奶油、起司等加工品,歐美國家許多乳品公司都會以檢視生乳的脂肪酸組成、發展對應適合的乳製品。

延伸閱讀:

起司論壇 01》日本酪農打團戰,政府出力扶植,透明溫柔日式起司,市佔率達10%