編按:鰻魚曾為台灣帶來上百億外匯收入,但因環境急遽變遷,鰻苗稀少貴如黃金,成鰻也命運未卜。獨立記者魚凱以此為題,製作專題探討,本文為系列之(4)介紹如何透過管制與復育,挽救鰻魚消失的命運。完整鰻魚專題文章,請點選這裡閱讀。

挽回逝去的鰻苗-「季節限定」管制辦法

日本鰻數量急遽下降的原因,目前仍眾說紛紜,主要有幾個假說:(1) 河川棲地環境惡化;(2) 全球環境變遷;(3) 過度捕撈。全球氣候變遷造成洋流異位,導致全球性鰻魚資源的改變,加上河口溼地被填海造陸、工業廢水排放、農藥使用及河口堰、攔砂壩的興建,皆影響了鰻魚的遷徙環境;最後,河口層層疊疊網具的密集捕撈,成為壓垮鰻魚資源的最後一根魚線。

其實,早在日本鰻資源問題產生之前,歐洲鰻及美洲鰻早已開始進行管制措施,歐盟在2007年便將歐洲鰻(Anguilla anguilla)送入華盛頓貿易公約﹙CITES﹚貿易保護名單中;而今年3月中旬於泰國曼谷召開的CITES -COP16(第16次締約國大會)會議前,WWF(世界自然基金會)亦建議將美洲鰻(A. rostrata)放進CITES名單中,唯因資源調查資料仍不足而暫緩。

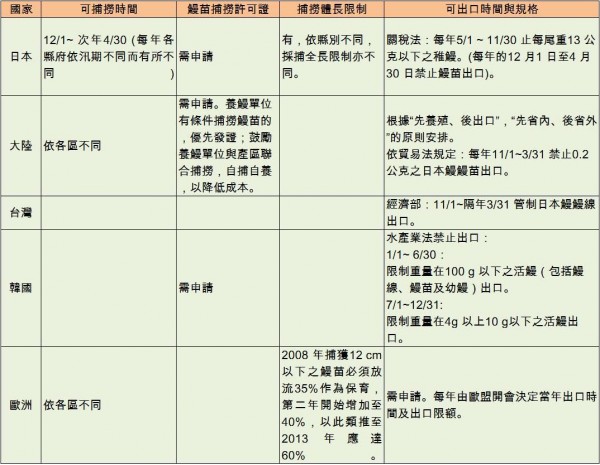

事實上,各國在鰻魚資源管理上,都有一些捕撈數量、捕撈體長、出口規定等法令上的限制。日本、中國、韓國及美國部分州皆針對鰻苗進行捕撈證核發,另外日本、中國收購鰻苗需申請鰻苗收購證。針對捕撈之規定,日本依縣別不同,有制定不同的捕撈體長限制,歐盟則是自2008年開始規定,捕獲12 cm以下之鰻苗必須放流35%作為保育。

亞洲地區產苗國家,除韓國中央統一訂定鰻魚規範之外,其他亞洲各國皆由中央訂定大原則後,再由當地地方政府訂定適合各地方保育之規範,而台灣目前僅有禁止鰻苗出口之規範。在法規制定上,目前以日本、韓國及中國較為完善,但因為歐美及日本在證照制度上觀念較清楚,所以較能有實際的執行效力。台灣及大陸即使明定出口限制,但因為執法不彰,鰻苗走私情況仍相當嚴重。

復育=放流?

除了限制鰻苗的出口(11/1-隔年3/1禁止鰻苗出口),台灣政府目前並沒有其他的管制措施。針對鰻魚的資源復育,農委會水產試驗所自1976年起開始實行種鰻放流,至2012年止,共執行了48次的鰻魚放流工作(約計3.9萬公斤,10萬尾,水試所資料)。

然而,花了數千萬的放流的成效如何?卻不得而知。從2005年開始,水試所在固定區域如新竹縣鳳山溪、宜蘭縣宜蘭河、屏東縣高屏溪等流域進行棲地復育放流並作標識追蹤,但因為河川屬開放水域,加上用來回收標識魚的漁具屢遭破壞或遺失等原因,難以進行回收工作,也無法確實掌握放流成效。

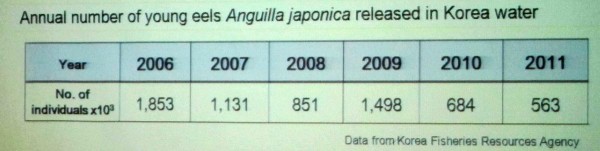

除放流成效除難以評估外,其執行方式也值得探討:其一是放流量不足的問題,對照日本自2002年開始,每年60萬尾成鰻的放流量,台灣的放流量明顯不足。韓玉山說,「以目前的數量來看,至少要100倍才夠,否則根本是杯水車薪。」此外,在中游放流的成鰻,到了下游,因為沒有捕撈管制,估計有7成以上遭到漁民捕撈,放流成效當然大打折扣。

|

鮭魚的前車之鑑 與鰻魚同為洄游性產卵的鮭魚(成魚回到河中產卵、卵孵化後幼鮭回到海裡成長),在1980年代曾遭過度捕撈,導致族群危機,為此,美國與加拿大簽訂「太平洋鮭魚公約(Pacific Salmon Treat)」,共同投入數百萬美元進行鮭魚孵化場(Hatchery)的資助,協助以人工孵化鮭魚卵,再將孵化出的幼鮭進行放流,使野生鮭魚族群逐漸回到原先水平。 然而,鰻魚與鮭魚不同的是,由於鰻魚產卵地點在馬里亞納海溝,深海環境難以模擬,目前的人工孵化技術仍有關鍵點待突破。即使日本號稱已成功孵育至第3代,但投入成本驚人(一尾鰻苗自孵化、仔魚到鰻線階段,需花費數十萬日圓),目前難以人工方式量產。也就是說,每年進行的成鰻放流,這些成鰻也都來自野生捕撈的鰻苗長大;等於說,「先從野外抓回養大了再放回野外」,對於鰻魚族群的回復,恐不能如鮭魚般樂觀。 |

讓母鰻回大海產卵

成鰻也抓、鰻苗也抓,那我們到底給未來留了什麼?韓玉山表示:「以產值計算,抓一對成鰻,只能獲利2,000元;但放一對成鰻,讓牠們回海裡產卵,卻可創造出後續100萬的苗鰻產值,因此,「抓鰻苗、放成鰻」是未來應該推動的方向。」

好消息是,漁業署已經著手擬訂鰻苗捕撈的時間限制,開放11~2月為捕撈許可期間,其他時間則不得捕撈;另外將規定每一縣市挑一條河川作為「成鰻保育區」,禁止捕捉成鰻,而放流將在「成鰻保育區」的河段進行,提升放流的成效。預計將在今年10月公告。

日本「多河川計畫」,找回鰻魚的家

但,即使劃設了「成鰻保育區」,一縣市僅一河川的復育規模,對鰻魚資源的整體回復仍幫助有限,未來,還得從棲地復育著手,像櫻花鉤吻鮭一樣,在原始棲地環境回復後,才可能開始建立穩定的族群。以日本推動的「多自然河川」計畫為例,為了找回溪流中的原生魚種,日本地方政府在進行溪流整治時,除了河川管理單位外,亦納入生態工程、生物多樣性背景的專業人員一併參與其中,才能在水資源之外、對水中的生物資源一併進行維護,這是台灣河川治理單位可以參考的。

勞力VS財力、手工捕撈VS一網打盡

即使今年的鰻苗大樂透已開出不甚漂亮的數字(僅1.5噸),即使深夜作業意外頻傳,猜想今年的冬至過後,還是會有成群的捕鰻人出現在夜間海口,搭起鰻寮,頂著風泡著水冒著險在暗夜中與海神拚搏。針對捕撈人口越來越多的情況,宜蘭縣政府打算在今年開始以登記申請及徵收清潔費的方式,低限度的管理蘭陽溪出海口的捕撈人數。

但在其他地區,面對巨大的鰻苗利益,在出海口又不似蘭陽溪口幅員廣大的情況下,有限的區域捕撈權,成為地方勢力競奪的標的。西海岸從台南、嘉義到雲林一帶,在補撈季將近時,各宮廟(在地信仰中心)以競標的方式將河口區域捕撈權”賣”出,以今年台南北門為例,一個捕撈區要價120萬~200萬,得標者可在河口設置小型定置網,定置網有似黑色蚊帳及浮球攔網的型式,鰻苗隨著潮汐流入河口,待退潮時流進兩側的囊袋。成排羅列的網具,等著鰻苗來到時一網打盡。

對於手持弓型網、三叉網,身著厚重青蛙裝在潮水不斷侵襲下仍搏命演出的臨時漁民,這是場為了求溫飽、靠勞力賺取大海賞賜的搏鬥;但對於以雄厚資本贏得捕撈權在河口架起定置網的一方,只要等著漲退潮交替,鰻苗便自動流入苗袋,儼然佔盡上風、贏者全拿的姿態。

根據釣客的說法,只要進入捕鰻期,河口架起密密麻麻的定置網,通常釣況不會太好。除了鰻魚,這些定置網是否阻擋了其他魚類的洄游路線?

鰻苗爭奪有如期貨戰爭一般,掌握資訊、擁有資源者,可以以高報酬率的方式取得鰻苗資源。面對年年短缺的事實,價格卻節節攀升,也讓不論原先是否從事漁業工作的人皆一窩蜂的投入鰻苗捕撈。然而,畢竟鰻苗不像鈔票再印就有的,如何細水長流?考驗相關單位的智慧。

此外,除了目前已陷入危機的日本鰻資源監測,也還得留意可能成為日本鰻替代食材的雙色鰻、鱸鰻的資源變動,在充足的科學證據下,合理利用,才能永續經營,而非讓捕鰻成為樂透一般的曇花一現。

作者您好,由於我正進行相關研究,常常閱讀您在上下游的文章,不知是否方便私下約訪,請教您一些關於平台使用的問題。

如果方便,懇請回信連絡,謝謝

說故事您好,

謝謝您的閱讀,我的email是picaljk@gmail.com.

不知您的研究為何?若有可以幫忙的地方請別客氣!

魚凱