台北榮民總醫院月初發表研究,三歲女孩常吃深海魚,汞含量竟超過世界衛生組織容許值20倍,不過許多學者澄清,汞含量和魚生活的海水深度沒有關係,和食物鏈的位置關聯較大,鮪魚、旗魚、鮭魚屬洄游魚類,吃小魚維生,位處食物鏈頂端,累積汞含量因此較高,生活在200公尺以下、陽光照不到的水域,才叫深海魚。但無論是深海魚或鮭魚、鮪魚,生物族群都較少,考量健康或生態保育,民眾都不該吃過量。

鮪魚、旗魚、鮭魚非深海魚

台北榮民總醫院毒物科醫師吳明玲,2007年到2011年收集31名患者,發現有六名孩童長期食用深海魚,血汞及髮汞含量偏高,一名三歲女童一周至少吃十餐海魚,血汞含量高達205.7ppb,超過世衛組織建議值5-10ppb四十倍,吳明玲比對患者飲食習慣,以及衛生福利部做的魚類重金屬調查,認為患者應是攝取太多大型鮪魚、鮭魚等「深海魚」。

不過中央研究院生物多樣性研究中心研究員邵廣昭表示,海水深度平均約200公尺,陽光就透不進去,生活在此的魚類才是深海魚,鮪魚、鮭魚、旗魚都屬洄游魚類,根本不是深海魚。

沒有陽光的世界和淺海截然不同,這裡沒有植物,深海魚只能撿別人吃剩的食物,多半為肉食性,演化出尖銳的牙齒和大嘴,可以吞下比自己體型大許多的動物;由於沒有光線,很多深海魚的眼睛都退化失明;為了吸引獵物、防禦敵人,許多深海魚如燈籠魚、巨口魚的身體側面都演化出發光器。

長期研究海洋毒物的海洋大學特聘教授黃登福也表示,一般而言,漁獲通常以沿岸、近海、遠洋分類,不會特別用深度劃分。

深海魚為了調節壓力,會形成特殊脂肪,但這些脂肪並非完全適合食用,有些還會導致腹瀉,許多減肥中心就常用油魚、鯊魚作為減肥餐,「深海魚八成以上不能吃。」

(左)深海魚Gargariscus prionocephalus 波面黃魴 ,角魚科,俗名 角仔魚 。(右)Astronesthes lucifer 螢光星衫魚 ,巨口魚科( 中央研究院生物多樣性研究中心魚類研究室典藏 , 廖運志攝 )資料來源http://digitalarchives.tw/Exhibition/1281/1.html

食物鏈越高層,累積汞含量越多

黃登福表示,汞含量多寡要看魚類在食物鏈中的位階,人們說的汞中毒指的是有機汞中的甲基汞,由無機汞經過細菌、微生物轉化而來,甲基汞不論在人體或魚類身體都很難代謝,在水中會被植物吸收,小魚吃植物,大魚再吃小魚,因此食物鏈上端的鮪魚、旗魚、鮭魚等大型魚類,汞含量會比小魚來得多,其中又以魚皮、內臟、脂肪最容易累積。

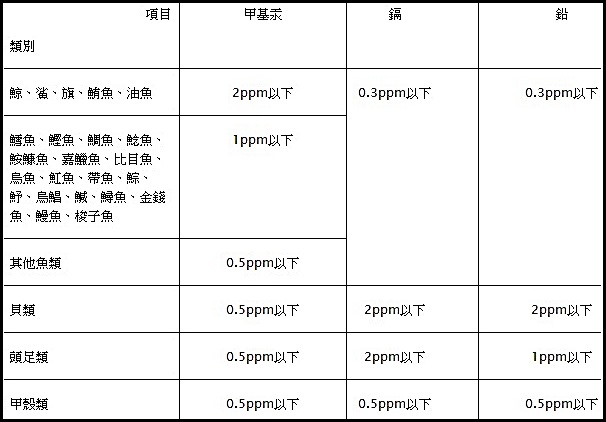

衛福部制定的「水產動物類衛生標準」中,鯨、鯊、旗、鮪魚、油魚等五種食物鏈高階魚類,甲基汞容許值為2ppm,鱈魚、鯛魚、比目魚等18種魚類則為1ppm,其他魚類、貝類、頭足類、甲殼類為0.5ppm。

漁業署養殖漁業組科長陳秋燕表示,大自然中的岩石、海洋底泥本就有少量汞,台灣土壤中的汞濃度大約是130ppb,海洋底泥則為20~250ppb,2011年、2012年分別監測20、29件海洋漁獲,今年至今監測10件,皆未檢出甲基汞超標,不過上市後的抽測則歸衛福部管轄。

陳秋燕說,甲基汞屬自然界正常累積物質,目前評估風險不高,不過若監測數值有異常,或是民眾有疑慮,一定會考慮加強監測強度,但她也無奈表示,任何食物都要適當食用,前幾天新聞一報出來,旗魚銷量大減,許多地方漁會都叫苦連天,「我們已經打算要辦團購了。」

EPA、DHA魚油攝取過多易出血

在吳明玲研究的案例中,許多家長深信鮪魚、旗魚的脂肪酸DHA和EPA,有助於眼睛、腦部發育,天天給孩子吃魚,不過吳明玲說,重要的是適當、均衡攝取,人體只能負擔一定的脂肪酸,攝取太多還是會排出體外。

此外,DHA有抗凝血功能,攝取過量DHA會造成出血,尤其是濃縮過的DHA魚油藥丸更要小心,開刀前她都會告知病患不要吃 DHA魚油;EPA有助防止中風,但也會抑制血小板凝固能力,適合老人食用;DHA則可幫助腦部、眼睛發育,適合小孩。

不迷信大型魚類,適量吃最重要

其實除了汞,海洋中還有許多毒素,黃登福說,前兩天就有高雄民眾吃到某珊瑚礁魚,造成「雪卡藻毒」中毒,他呼籲民眾不要吃來路不明的魚種,若海洋或河流沿岸發現汞數值異常,不要食用附近捕撈的魚,超過100公斤的大型魚類也盡量少吃,「很多東西體內可能含有有害物質,但有無害的吃法,實物、藥物都是一樣的道理。」

湧升海洋集團總經理徐承堉則表示,站在生態保育的資源來看,大型魚類屬於食物鏈上端,族群數相對較少,本就不該過量食用。

此外,近年隨著船隻馬力改善、探測儀器和技術進步,深海魚也成為人們捕撈的對象,但徐承堉說,深海魚的壽命很長,相對繁殖所需時間也長,例如南太平洋的深海橘鱸,壽命長達100歲,但必須經過20~32年才有繁殖能力,1979年被發現後,人們過度捕撈,漁獲量從1990年9萬噸,一路下滑到2009年只剩1.9萬噸,「人們都還來不及搞清楚牠是什麼,就已經要滅絕了。」

徐承堉說,選擇魚種時,最好找食物鏈較底層、族群量較多的魚類,便宜量多的秋刀魚一樣可以補充DHA、EPA,養殖魚如金鯧也有同樣效果,雖然DHA、EPA含量可能沒那麼多,但價格相對便宜,「同樣的錢,你吃一小塊鮪魚或旗魚,和你吃較便宜的秋刀魚、吃多一點,獲得的營養可能一樣多。」

目前漁業署和相關單位都有推出海鮮選購指南,教消費者吃海鮮兼顧環保生態,不過徐承堉提醒,海鮮指南只是最基本的辨識原則,最重要的是建立追溯系統,讓消費者進一步了解捕撈過程、野生或養殖、魚類的生長水域,才能保障消費者健康、落實漁業永續。

雪卡藻毒小百科:

熱帶性海魚毒又稱為雪卡毒素, 目前已證實是有毒渦鞭毛藻甘畢爾毒藻。這種有毒的渦鞭毛藻主要寄生在紅藻、褐藻、綠藻等大型藻類上,並且附著於珊瑚礁岩的表面,當草食性魚類攝食到這些有毒藻類後,毒素便開始在魚體中累積,使魚類遭到毒化。最後再經由食物鏈讓人類吃了這些有毒魚類,導致中毒的現象。

熱帶性海魚毒的中毒症狀通常在攝食 1~24小時後出現, 隨著魚體所含毒性、攝食魚體部位及個人的敏感性不同而有所差異,而不同於其他海洋生物毒的症狀,是中毒章對溫度的感覺有顛倒的情況發生。

(資料來源:http://ind.ntou.edu.tw/~fec/fecntou/2009/039/039_02.pdf)

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)