遠洋漁業在高緯度海域作業時,常誤捕海鳥,根據聯合國糧農組織(FAO)統計,一九九○年代每年誤捕的海鳥就有二十多萬隻。漁業署響應FAO「避免延繩釣漁業混獲海鳥國際行動計畫」,要求台灣遠洋漁船必須在「裝置避鳥繩」、「支繩加重」、「夜間投餌」這三種避鳥方法中至少使用兩種。

延繩漁船施放魚餌鉤 常意外誤獲海鳥

台灣有一千四百艘捕鮪魚為主的延繩釣漁船,在太平洋、大西洋、印度洋等海域作業。延繩釣漁船在高緯度海域作業時,船隻沿途施放掛滿餌鉤的繩索,以大型漁船為例,繩索最長達一百公里、超過三千個餌鉤,一次施放時間約十二小時。

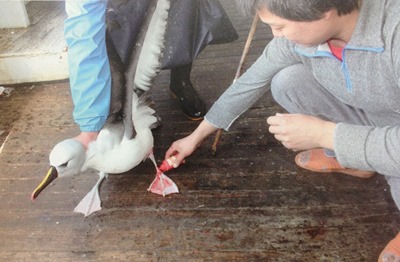

南緯三十度以南、北緯二十三度以北的高緯度海域,則是信天翁等海鳥活動的空間。當延繩釣漁船下餌鉤時,尚未沈入海裡的魚餌,常吸引海鳥搶食,因此造成混獲海鳥的情況。根據統計,全球共有六十種海鳥曾被漁船誤捕,而捕鮪魚為主的延繩釣船最常混獲黑眉信天翁、飄泊信天翁等海鳥。

「捕魚怎麼會捕到鳥呢?」海洋大學海洋事務與資源管理研究所副教授黃向文說,他還沒研究遠洋漁業前,也很好奇捕魚跟海鳥的關係,後來才知道海鳥誤吃延繩釣漁船放下的魚餌鉤,叫做「混獲」,根據FAO在一九九○年代的統計,漁船一年就混獲二十萬隻海鳥。

讓海鳥看不到魚餌鉤 或者看得到吃不到

漁業署署長沙志一表示,FAO在一九九九年要求各國採取措施,降低誤捕海鳥的情況,漁業署在二○○六年公告「減少延繩漁業意外捕獲海鳥之國家行動計畫」,主要進行基礎資料的收集、向漁民推廣降低混獲海鳥的方法,今年則是更新這項海鳥保育行動計畫,提出裝置避鳥繩、支繩加重、夜間投餌等三項措施,要求漁船至少要採用其中兩種。

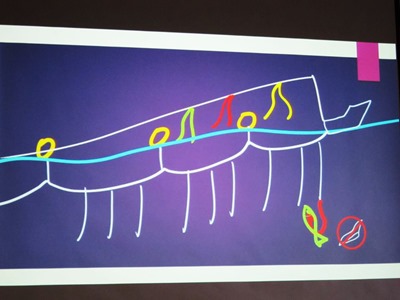

關於這三種措施,南華大學通識教育中心助理教授葉裕民解釋,在夜間投餌是要讓海鳥「看不到」,但因為一次施放延繩時間可能需十二小時,有時會橫跨到白日,因此只有部分的效果。

至於裝置避鳥繩、支繩加重這兩個方法,葉裕民說,則是試圖讓海鳥「看得到吃不到」,在船尾裝避鳥繩,長度約一百到一百五十公尺,繩子綁上鮮豔顏色的彩帶,在空中飄晃,減少海鳥靠近的機率。放入海中的延繩會有許多支繩,若綁上鉛塊可加速沈入海裡,減少海鳥誤捕的機會。

誤捕海鳥的數據 漁業觀察員第一線記錄

為了了解遠洋漁船的漁獲量、種類、魚體大小,以及混獲的情形,漁業署訓練了五十多位漁業觀察員隨船出海,觀察並記錄混獲的情況。

根據這些觀察員的紀錄彙整,台灣漁船每年在太平洋的海鳥混獲數約1120~4290隻、大西洋的海鳥混獲約3400~6000隻、印度洋約300~700隻。

台灣有一千四百艘大型、小型的延繩釣漁船,搭配五十位漁業觀察員,平均每二十八艘船配一位漁業觀察員。混獲的數據,也就是以這五十位觀察員的漁船所收集的資料來做推估。

一位漁業觀察員私下透露,曾有觀察員在登船的頭兩天,就已經寫好三個月的混獲數據,而他因為照規矩做記錄,被船長視為眼中釘。

避免混獲法 大船三選二 小船調整中

漁業署要求大型漁船必須執行三選二的減少混獲措施,中華鳥會理事長林世忠表示肯定,同時他也認為,確切的混獲情況,以及避免誤捕海鳥的方式的效果評估,可能還需要進一步的隨船實驗才能得知。

目前台灣的一千四百艘延繩釣漁船,只有三百多艘大型漁船需要執行三選二的避免混獲措施。至於其他一千多艘小型漁船,沙志一表示,小型漁船的船主反應他們的船體大小不一樣,無法比照大船的方法,因此今年將派研究團隊與小型漁船合作,實際在高緯度海域測試並調整適合小型漁船的避免混獲法,之後再以此推展到所有小型漁船。