台灣這波禽流感疫情,鴨隻感染症狀不明顯,不過日本學者喜田宏(Dr. Hiroshi KIDA)昨天(3/11)在農委會舉辦的「2015年家禽流行性感冒預防與控制國際研討會」上強調,鴨子在遷徙過程會攜帶流感病毒,病毒傳播路徑有可能依序從野鴨傳到家鴨、豬、人類身上。中研院生物醫學科學研究所退休研究員何美鄉認為,台灣應主動監測鴨隻,確保病毒不會隨著鴨隻傳播而重組,度過今年夏天,到明年又再來一次禽流感。

禽流感病毒傳播路徑 可能依序從野鴨傳到家鴨、豬、人類

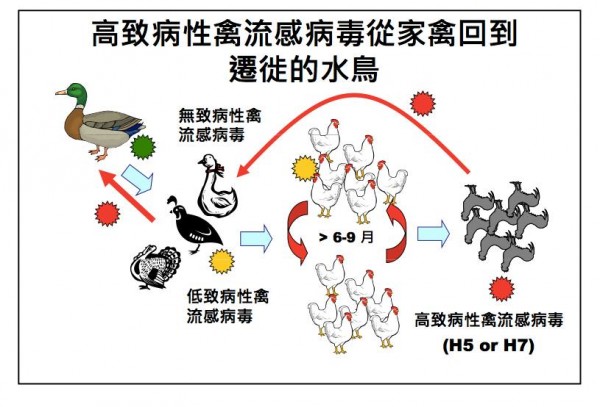

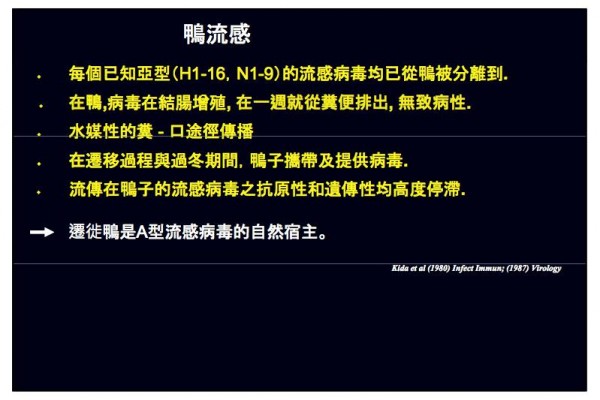

北海道大學人畜共通傳染病控制中心主任教授喜田宏在昨天的禽流感國際研討會上表示,鴨的身上已經分離出每個亞型(H1-16,N1-9)的流感病毒,病毒在鴨的結腸增殖,隨著糞便排出,一開始雖然沒有致病性,但是傳播到雞群經過六到九個月的演化,可能發展出H5或H7的高病原性禽流感病毒,之後再從雞隻傳回水鳥,造成遷徙的野鳥感染高病原性禽流感病毒而死亡。

喜田宏以蒙古為例,過往曾發現大天鵝、斑頭鵝、鵲鴨等野鳥感染H5N1高病原性禽流感病毒,由此可知鴨子在遷徙過程及度冬期間會攜帶、傳播病毒,野鴨成了A型流感病毒的自然宿主。

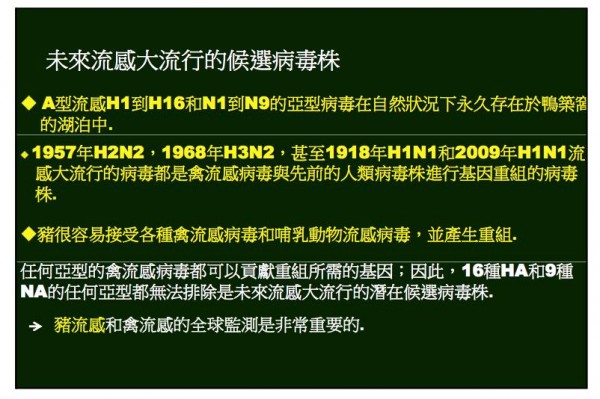

高病原性禽流感可能從鳥類傳播給人,人傳人可能不會發生,但是若透過豬則有可能發生。喜田宏說,豬很容易接受各種禽流感病毒和哺乳動物流感病毒,每個亞型(H1-16,N1-9)流感病毒都無法排除是未來流感大流行的潛在候選病毒株,因此禽流感病毒的傳播路徑有可能依序從野鴨傳到家鴨、豬、人類,造成人類流感大流行。

主動監測鴨隻 避免再次發生禽流感

中研院生醫所退休研究員何美鄉認為,禽流感疫情雖趨緩,仍要加強監測,尤其鴨隻需要主動監測,鴨雖然現在沒有明顯症狀,但不表示明天不會變化,若提供機會讓病毒演變,就有可能從低病原轉為高病原。

何美鄉說,主動監測的用意在於不讓禽流感病毒有機會重組,若找到感染的案例場,該撲殺就撲殺,該管制就管制,先前禽流感高峰期是送驗的禽場100%都是陽性,確診感染禽流感,之後檢出陽性的比例會逐漸下降,未來若檢出陰性的比例超過90%,就表示病毒清理的越來越乾淨。

由於鴨感染禽流感的症狀不明顯,容易保留病毒,何美鄉認為防檢局最近正在做案例場周圍的禽場監測非常重要,若病毒未清理乾淨,將隨著鴨度過今年夏天,到明年又會再來一次禽流感。

喜田宏說鴨的身上已分離出每個亞型(H1-16,N1-9)的流感病毒。

喜田宏說鴨的身上已分離出每個亞型(H1-16,N1-9)的流感病毒。推薦閱讀