自從《看見台灣》後,許多人都震懾於空拍的美麗畫面,卻都只拿來當休閒玩具;不過嘉義縣鹿草農會的基層員工陳亦曜,自掏1個月的薪水購買空拍機,並不是為了娛樂,而是為了進行農地管理。

過去陳亦曜一小時僅能勘查兩筆土地,有了空拍機後,他可以跨越水圳、欄杆障礙,並在20分鐘內蒐集完30筆以上的空拍照,不只能大幅改善行政效率,更切實掌握每筆土地的最即時的實際使用狀況。

農糧、地政系統不串聯,小地主大佃農難管理

「我要辦理小大。」相信句話是不少農會基層員工最害怕聽到的業務。

農民口中的「小大」,就是指農委會自2009年開辦「小地主大佃農」政策。其實政策宗旨很簡單,就是由政府撥款補助農會,讓農會有意願出面撮合地主和佃農,達到活化休耕地的效果。

短短一句話講起來容易,但「做」起來卻充滿挑戰。

首先,有意釋出土地使用權的地主,將印鑑、身分證和地籍資料交到農會後,農會人員得先進入農糧署和地政兩套系統,比對資料庫中人名、身分證字號、住址、地段、地號等個資。

看起來只要幾個滑鼠click就能完成的工作,卻因資料對不起來而相當冗長。「有時是農民將土地過給第二代,資料卡沒更新,就得請他們補件辦理,」陳亦曜說,完成後再依農糧署指定的格式登打、上傳系統。

鹿草190公頃小大農地,全賴一人現場勘查

但這只是第一關,第二關「現場勘查」才是農地管理的「重頭戲」。由於電腦系統掌握的僅是化成「地號」的抽象管理,根本看不出該筆土地位在哪裡?附近有水溝、墳墓或農舍嗎?是正在休耕中,還是種植作物?都必須仰賴現場勘查才知道,但這卻是承辦人員的噩夢。

以2015年第二期為例,陳亦曜手上就有超過180筆資料、190公頃的面積,在使用空拍機前,他只能仰賴裝有GIS系統的平板電腦,和一台摩托車前往現場勘查。

「像你看這個鹿草段,這鄰近不到50公尺的農地,看起來可以走過去,但其實中間有條水圳,我必須再騎回大馬路繞到對面,才能實際看到土地的使用狀況,一來一回就耗費20分鐘,我總共才看2筆土地。」

-780x413.jpg)

自掏腰包學空拍機,只為落實農地管理

「會想到用空拍機,是因為看到兒子在玩遙控飛機,而想到是不是能應用在工作上。」於是陳亦曜便自掏腰包,花費將近快1個月的薪水,更自主學習操控空拍機。

「剛開始練得太出神,還不小心撞到電線桿掉下來,好險只有擦傷!」陳亦曜說,其實操作並不困難,只要注意飛行時風速不要太強,和避開電線桿、電線及家燕、麻雀等飛鳥。

「原本一天最多只能看10公頃土地,」耗神、耗工、耗力,作業時間更拖常到半個月以上;現在,他只要在出發現勘前,將180多筆資料依照地段分成20多區,每次勘查搜查2區、30到50筆不等土地的空拍圖,就能清楚掌握農地最即時的農地使用情形。

4-780x521.jpg)

清楚掌握相對物件,地號辨識不再因「綠油油」而看不清

現在有了空拍機,不只可以跨越水圳、馬路、圍籬,更因能360度全方位視角轉換,而能清楚掌握土地的使用情況。

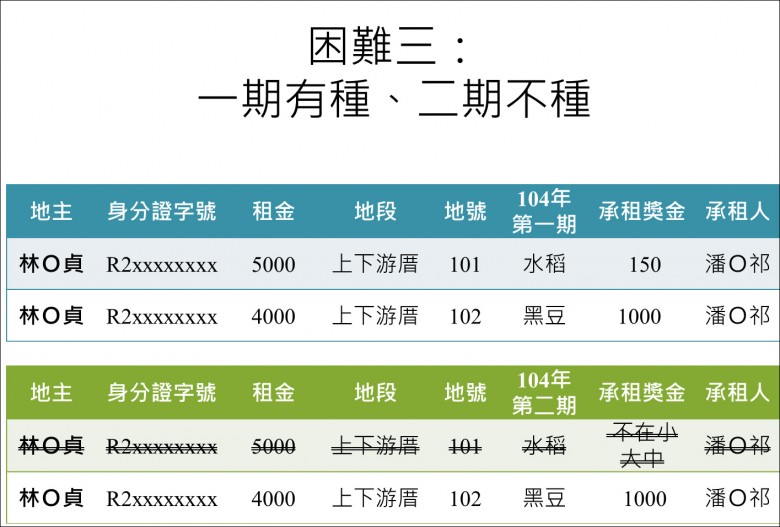

「其實有些不能經過小大政策出租的農地,還是會被佃農租走,造成現場勘查困難。」

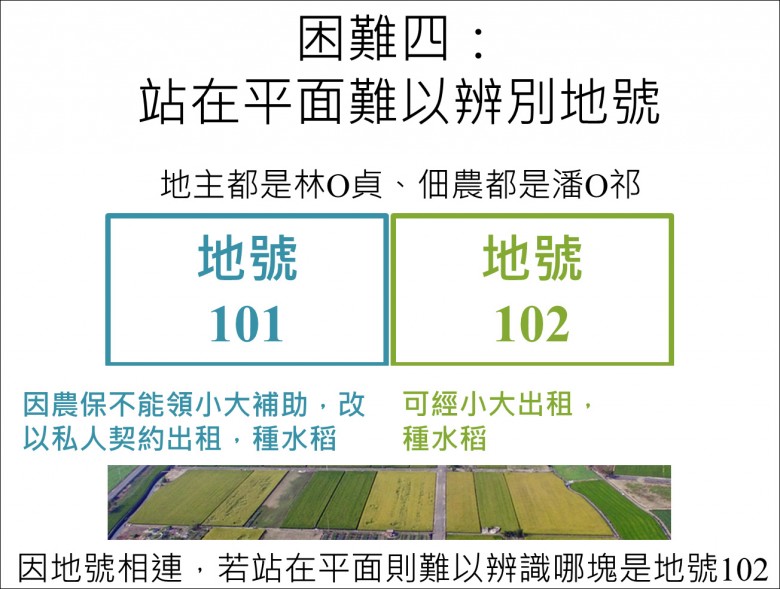

陳亦曜舉例,假設一位地主擁有101、102號連續地號、相連的農地,但101號地號因地主的農保限制,無法經由小大政策出租;可是地主為顧及佃農耕作方便,會以私約的方式將土地租給同位佃農,「造成現場看來有6、7分農地都是稻田,卻不知道101、102號地的界線在哪。」

但利用空拍機,可利用101、102號農地周邊的指標物,例如墳墓、農舍、馬路、電線桿、煙囪、指標牌當作地標,不再只是「綠油油」一片而不知阡陌所止。

嘉義縣政府農業處長林良懋認為,空拍機不只能有利於小大土地的管理,像在颱風天災損勘查時,單憑平面了解、決定是否達到補助門檻就相當困難;但有空拍機可在短時間進行大面積的即時空拍,對農業管理有很大幫助。

4.jpg)