文/成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所陳秀玲教授,成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所李俊璋

隨著工業化的發展,環境源排放污染物至空氣、水、土壤中,威脅著農業與食品安全。這些污染物是否會影響當地農畜產業的生產品質與價格?所種植的農作物會不會受到重金屬污染而累積於食用者體內,進而影響健康?對於以稻米為主要飲食型態的台灣民眾而言,這些一直都是備受關注的議題。

本文轉載自 ILSI Taiwan 專欄,由成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所陳秀玲教授與成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所李俊璋特聘教授撰文,帶大家認識慢性毒性物質「砷」,並引用國內外稻米中砷含量數據資料指出砷於稻米穀物中的分布特性,最後探討國人稻米食用的安全性,以及該如何降低飲食中砷暴露的風險。

「砷」是什麼?

砷是一種慢性毒性物質,當其過量存在於地下水中時,不僅造成地下水無法飲用,也會對環境生態造成不良的影響。砷可藉由吸入、食入及經由皮膚吸收進入人體累積。過量的砷化合物若無法經由新陳代謝排出體外而在生物體體內累積時,將會對生物體造成危害。國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)於1987 年已將砷及無機砷列入確定人類致癌物(Group 1),證實砷暴露與膀胱癌、皮膚癌、腎臟癌息息相關。

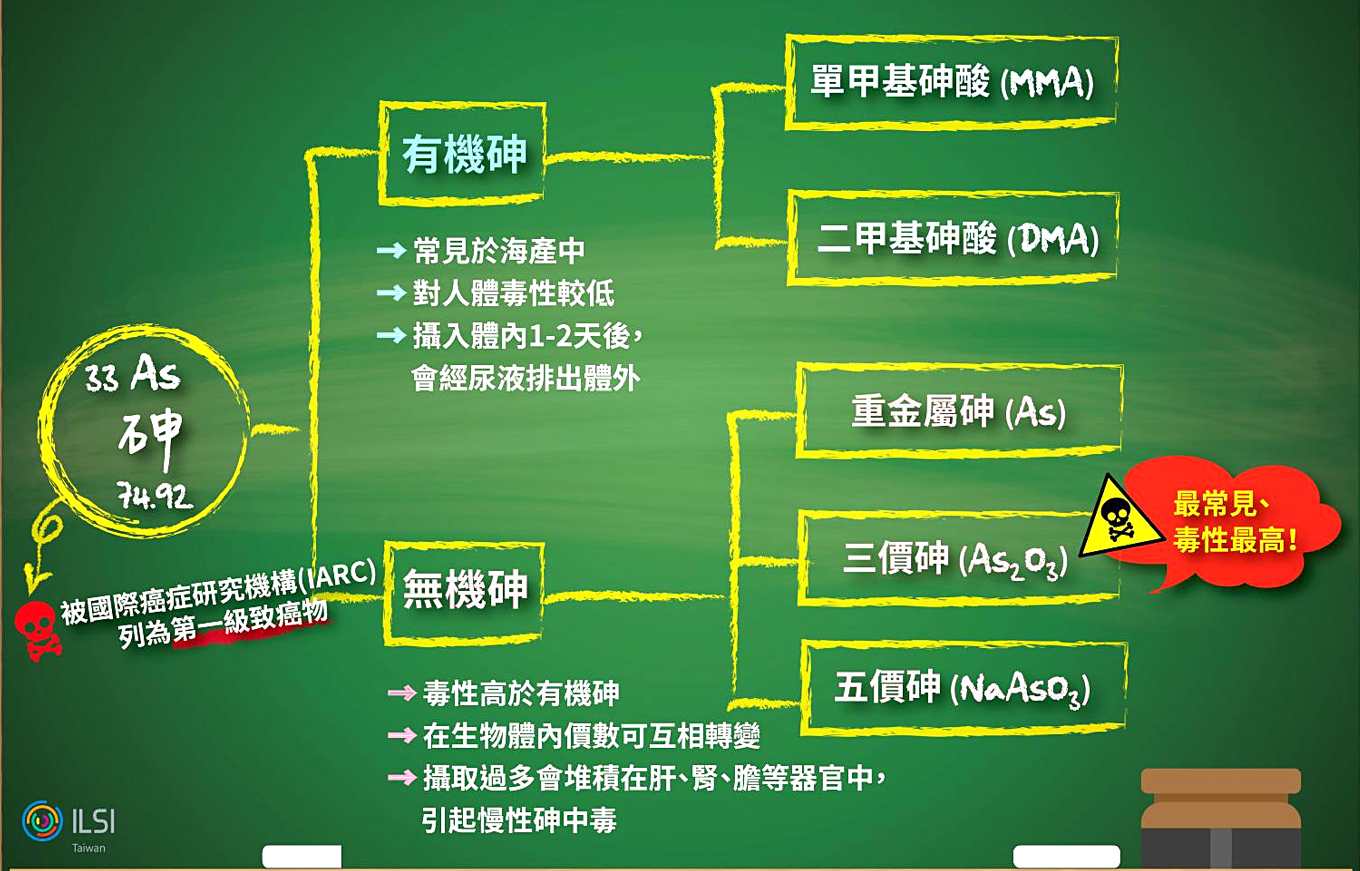

砷的型態可分為有機砷和無機砷兩大類,有機砷通常存在於海產類的食物中居多,對人體的毒性較低,攝入體內約1 至2 天後就會經腎臟代謝由尿液排出體外,最常見的形式為「二甲基砷酸(DMA)」與「單甲基砷酸(MMA)」;無機砷則可分為「重金屬砷(As)」、「三價砷(As2O3)」,以及「五價砷(NaAsO3)」等三種形式,在生物體內砷價數可互相轉變,其中又以三價砷(As2O3) 最為常見且毒性最高,長期攝取過多的無機砷,會累積在人體的肝、腎及膽等器官中,引起慢性砷中毒(圖一)。

曾經發生的砷污染事件

台灣發生過的砷污染事件中,最著名的應該就屬1950 年代的烏腳病事件了!當時烏腳病盛行於台灣西南沿海,特別是台南北門、學甲及嘉義布袋、義竹等鄉鎮,流行病學研究發現,烏腳病的發生原因可能是因當地所飲用的深井水中含砷過量而引起慢性砷中毒。

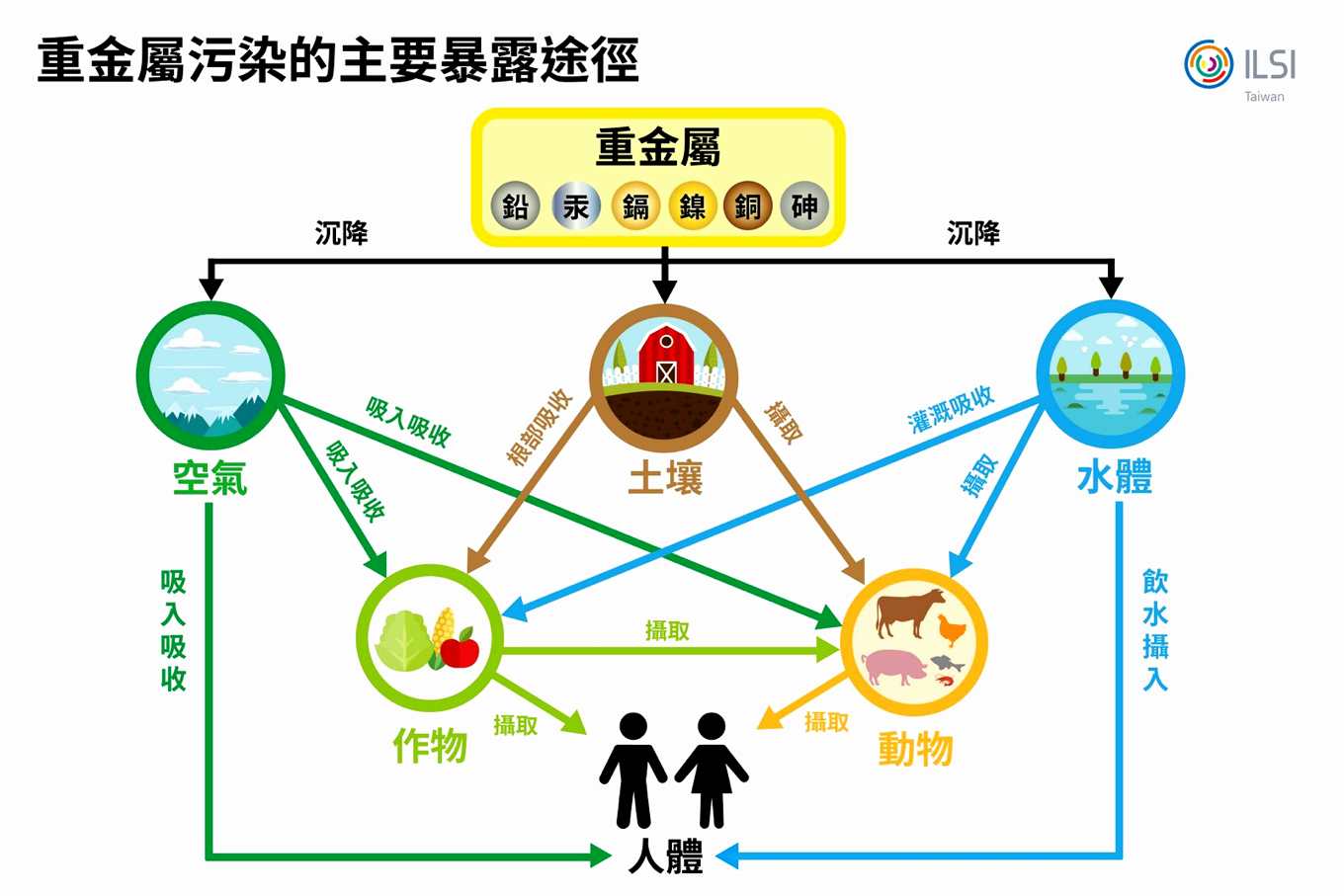

而受到污染的地下水透過滲透進入土壤,或是因灌溉而被植物所吸收,進而累積於穀物中,因此以稻米為主要飲食型態的台灣民眾,可能會經由食物鏈而直接攝取進入人體,少量為經由空氣吸入。另外,某些工業如火力發電、電池組裝、木材加工、玻璃製造等亦有砷暴露的情形。

砷污染的暴露途徑

一般來說,影響食品中砷濃度的因素主要有三項,第一為食物種類,如:穀物、魚類、貝類等海鮮、肉品與乳製品等,通常砷的濃度較高;第二為生長條件,如:土壤種類、水的利用,以及殺蟲劑的使用狀況;第三項為食物加工技術。

近年不少研究皆指出,稻米中的無機砷為顯著的飲食攝取來源。稻米的生長過程中,砷可經由灌溉水或土壤而被吸收並累積其中,若灌溉水與農地土壤有砷污染的狀況,砷於稻米中的累積將更形嚴重。稻米與其他穀物的不同之處在於,它是種植於含大量水分的重金屬污染的主要暴露途徑。

土壤中,在厭氧與飽水環境下會造成砷的移動,並會累積於植物體上[1]。此外,其他生物體例如:魚、蝦、蔬菜、農畜等若有接觸到砷污染的水、土壤等,都會有砷累積的疑慮(圖二)。

國內外稻米穀物中砷的分布特性:無機砷高於有機砷、糙米高於白米

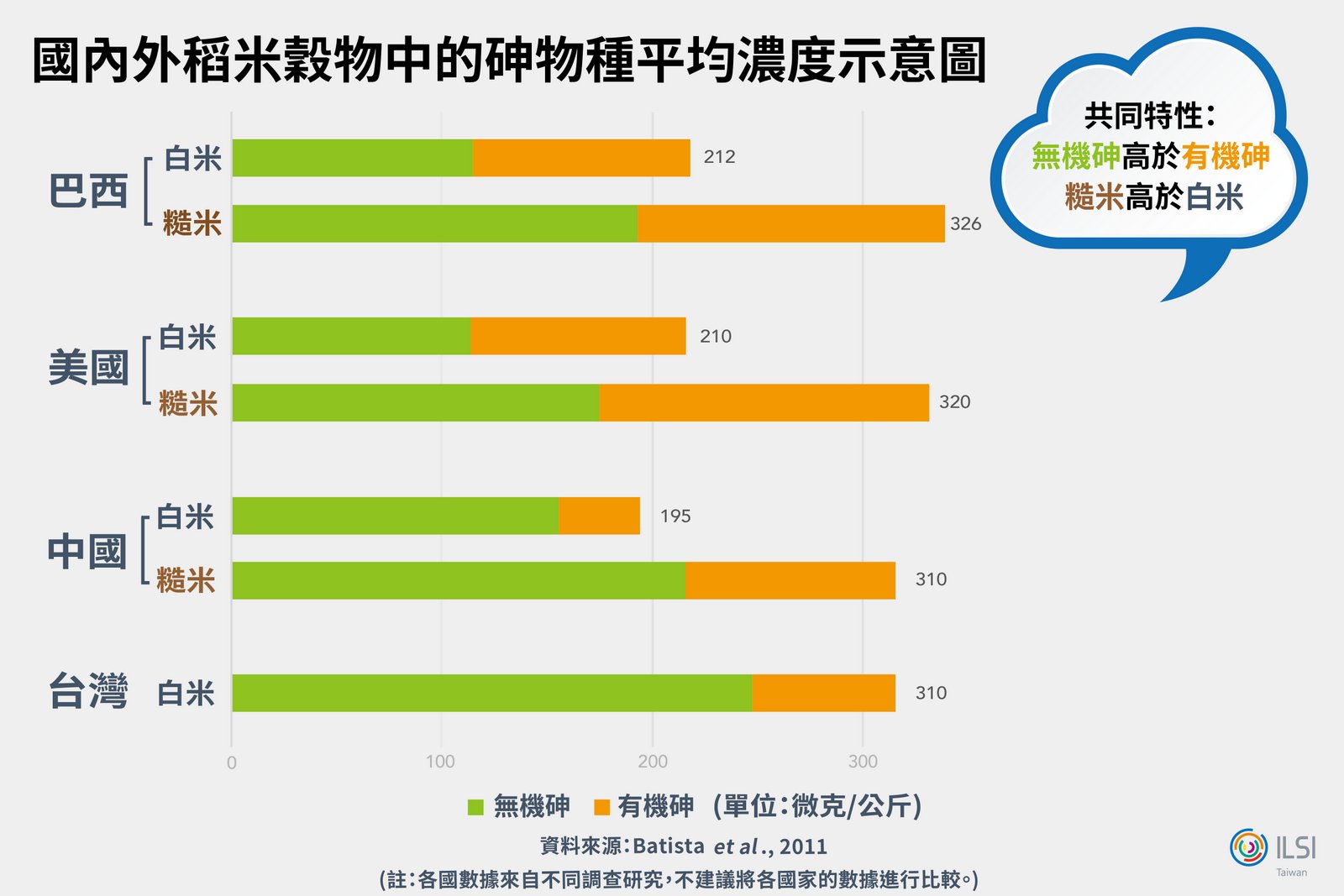

目前全球各地大多有生產稻米,但不同國家的種植方式差異極大,且環境污染狀況也有所不同,因此同樣產品中的砷濃度變化也極大。各國對於稻米中的砷濃度皆依有機砷與無機砷來分類(圖三)為巴西、美國、中國、台灣稻米穀物中的砷物種平均濃度示意圖,不同國家所生產的稻米,其砷的形式與濃度差異極大,但共同的特性為無機砷的濃度高於有機砷,且糙米的總砷物種濃度高於白米的總砷物種濃度,推測可能原因為糙米外殼並未完全去除,因此砷亦會附著於糙米表面上。

聯合國食品法典委員會(Codex)建議無機砷濃度上限標準值為每公斤白米中砷含量為200微克(0.2ppm),糙米為300微克(o.3ppm);英國與澳洲所訂定食用稻米砷含量標準值每公斤1000 微克(1ppm);台灣的食米重金屬限量標準僅規範了汞、鎘、鉛,目前尚未制定有關金屬總砷含量與砷物種的濃度標準值

(《上下游》編註,食藥署已於2017年11月22日 預告《食品中污染物質及毒素衛生標準》草案,糙米無機砷限量為0.35 ppm、白米0.2ppm、嬰幼兒食品的原料米0.1ppm,藻類1 ppm,魚、貝、甲殼類等水產動物則為0.5 ppm)

( 註:各國數據來自不同調查研究,不建議將各國家的數據進行比較。)

國人食米攝取的砷劑量低於國際標準

米飯為台灣人的主食,據統計資料顯示,19-62 歲的台灣人平均一年共食用62 公斤的白米,而所有國民平均一年食用量則為47.5 公斤白米 ,遠高於其他類食物,因此確認台灣市售米中砷的濃度相形重要。

衛生福利部食品藥物管理署2013 年曾針對全國65件穀類樣品與55 件雜糧樣品進行抽樣,總砷分析結果顯示糙米濃度高於白米,但所有樣品的總砷濃度皆未超過英國與澳洲所訂定食用稻米砷含量標準值1000 微克/ 公斤(1ppm)。

依據該計畫風險評估結果顯示,0-3 歲幼兒其每公斤體重攝取砷劑量為5.41 微克,3-6 歲幼童攝取劑量為4.61 微克,19-65 歲成年人每公斤體重每週攝取砷劑量為2.14 微克,各年齡層因食用米類與雜糧所攝取到的砷劑量均小於聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)每週每公斤體重建議攝取劑量15 微克。

如何降低飲食中砷暴露風險?

雖然台灣在地生產稻米與進口稻米的總砷濃度均低於國際稻米的總砷分析結果,且各年齡層平均暴露劑量小於聯合國糧食及農業組織的建議值,但對於攝取過多量稻米的極端飲食者,仍可能對人體造成潛在的健康風險。建議一般家庭在購買米或其他穀類製品時,輪流選購不同品牌、不同產地或不同店家的產品,以分散風險。另外也呼籲民眾遵循均衡飲食原則,減少長期攝取單一種類食物的機會,以降低砷暴露的風險。

※ 參考文獻

[1] Batista BL, Souza JM, De Souza SS, Barbosa F Jr. Speciation of arsenic in rice and estimation of daily intake of different arsenic species by Brazilians through rice consumption. Journal of Hazardous Materials. 2011; 191: 342-348.

【ILSI Taiwan 專欄作家】

陳秀玲 教授

成功大學基礎醫學博士,現任成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所教授、成功大學環境微量毒物研究中心副主任。研究專長為食品安全、風險評估、環境健康等。

李俊璋 特聘教授

台灣大學環境工程學研究所博士,現任成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授、成功大學環境微量毒物研究中心主任、社團法人台灣國際生命科學會理事。研究專長為環境毒物健康風險評估與管理、環境微量毒物採樣分析與暴露評估等。

(本文轉載自ILSI Taiwan 專欄2017年11月號)

註:1毫克/公斤=1000微克/公斤=1 ppm