2015年8月25日,印尼漁工Supriyanto的屍體被送回台灣港邊,屏東地檢署以「敗血症死亡」行政簽結該案件。「但屍體上有非常多傷口,疑似受到長期虐待,案件仍在屏東地檢署調查當中。」台灣國際勞工協會莊舒晴指出,遠洋海上作業容易發生受虐、苛扣薪資等,長期剝削的情況,上述案件只是做為個引子,「受虐案件並非漁業署說的個案,而是非常頻繁、不斷發生。」

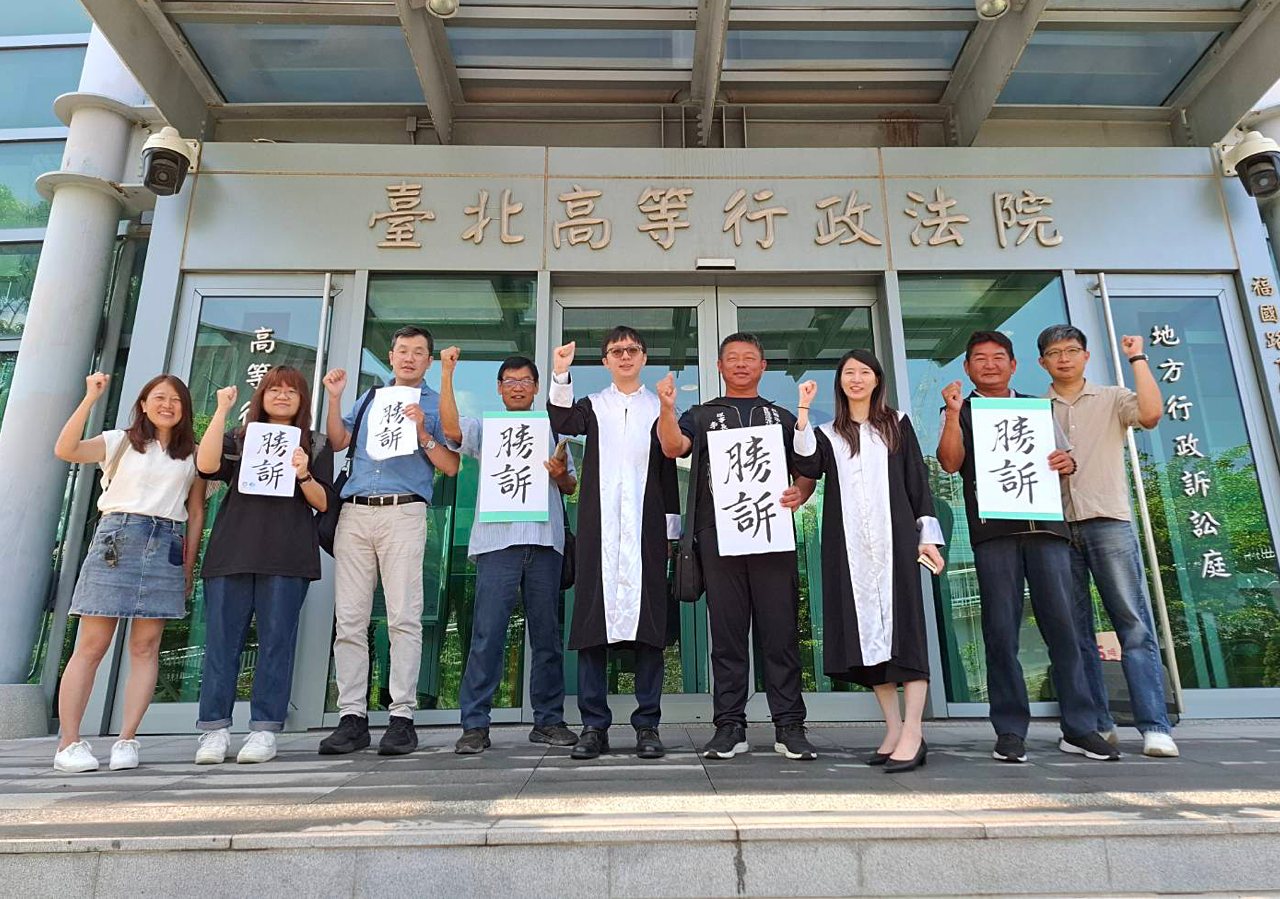

宜蘭縣漁工職業工會、台灣基督長老教會平安基金會海員漁民服務中心、台灣國際勞工協會、台灣人權促進會、桃園市群眾服務協會、綠色和平、環境正義基金會組成「外籍漁工人權保障聯盟」,17日召開記者會呼籲,廢除境外聘僱制度,外籍漁工一律應納入勞基法,由勞動部管理。

外籍漁工面臨暴力、低薪處境

外籍漁工來台灣漁船工作可分為境外聘僱、境內聘僱,分別受《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》及《勞動基準法》管理。境內聘僱適用勞基法,基本薪資兩萬2000元,境外基本薪資為450美元(約台幣一萬3000元)。境外聘僱部分,是以遠洋作業漁船聘僱的外籍漁工為主,由於遠洋海上作業時間長,動輒一、兩年才靠港一次,遠洋漁船形同法外孤島,受虐、苛扣薪資案例頻傳。

「長期以來,境外聘僱有非常多受虐事件,受虐不只是遍體鱗傷、死亡,還包括長期低薪、苛扣薪資、頻繁勞動、暴力環境。」莊舒晴指出,能接觸遠洋外籍漁工的機會非常少,「漁工一、兩年才靠港一次,靠港後他們還要有辦法找到相關管道申訴,我們才能接觸。」

雖然僅接觸少數案例,莊表示,但在這些案例中,薪資大致上都是每個月兩百多塊美金,甚至遠低於基本薪資450美金,「他們也都會提到船上台籍員工,言語辱罵、肢體暴力行為。」

.jpeg)

緊繃氛圍,導致擦槍走火

其中包括2013年特宏興368號漁船事件的外籍漁工。「大部份報導都寫,印尼漁工殺了兩名台籍幹部並將他們丟下海。」莊解釋,當時船上九名外籍漁工薪資被苛扣,上船六個月都沒領到薪水,明明契約簽訂200美金,且船長平常還會打、罵漁工,勞動時間又長。

在這樣緊張關係氛圍下,導火線起於其中一名外籍漁工被船長毆打,漁工群起激憤,把船上兩名台籍幹部丟到海裡,後續海巡署逮捕九名漁工,其中六名漁工被判刑,最低14年、最高28年,莊指出,「他們為何去做這些事情?是因為前面這些事情的關係。」

實地走訪印尼訪談漁工「非常恐怖的狀態」

為一探遠洋外籍漁工真正處境,宜蘭縣漁工職業工會及環境正義基金會遠赴印尼調查訪談。宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示,上月底到印尼爪哇島,與超過十位以上曾到台灣漁船工作的印尼漁工訪談,「通常是沒領到足額薪水、保證金問題,或者是漁工失蹤、死亡,家人沒拿到賠償金,也不知道去找誰,求償無門,他們完全沒有辦法得到訊息,非常恐怖的狀態。」

根本沒人達到台灣規定的450美金,「有漁工甚至只拿到25美金,就被丟回家,什麼都沒拿到。」李麗華解釋,其中一名漁工更拿出薪資表,上頭清楚指出,「第一個月薪資180美金,中間11個月350美金,根本看不到最低工資450美金。」薪資還要扣除保證金,做滿兩年才會退回保證金給漁工,但仲介會想方設法,讓漁工做不滿兩年,像是提前資遣,不然就是漁工回國後,仲介就惡意倒閉。

此外,漁工來台工作前,就被迫簽許多聲明書、切結書,李道出,「這些文件可怕極了,其中還要簽借據借了2500美金,但實際上漁工根本沒拿到這筆錢,仲介說那是機票什麼的,但不可能那麼貴。」

.jpg)

境內漁工申訴頻傳,薪資不足、勞動時間過長

除了境外聘僱漁工問題,境內聘僱漁工問題也層出不窮。莊舒晴指出,境內漁工相對好接觸,每個禮拜都會接到境內漁工申訴案,薪資部分,雖然法定薪資2萬2000元,但漁工的薪資單上,有非常多名目不清的扣款,一個月扣三、四千,「很多人來問我們,台灣人薪資不是2萬2000元嗎?為什麼只領到一萬出頭?」再者,勞動時間長,漁船一次出去,漁工就是工作十幾個小時,有的甚至二、三十個小時不能休息。

莊舒晴直指,境內漁船並無落實查察,「勞工局也說沒有上船勞檢過。」變成漁工只能自己申訴,勞工局也頂多處理薪資問題;對於工作超時,勞工局會說無法證明工作超過八小時,船長也會說船上大部份時間都在休息。

2.jpeg)

外籍漁工人權保障聯盟:廢除境外聘僱,納入勞基法管理

面對外籍漁工權益受損,台灣人權促進會副秘書長施逸翔直指,這幾年發生非常多外籍漁工海上死亡案件,現在也都還在調查,目前仍未有令人滿意結果,在仲介制度、台灣制度、各部會分工上,在在凸顯問題外籍漁工面臨人權壓迫情況。

外籍漁工人權保障聯盟提出訴求,希望廢除境外聘僱,所有在台灣的外籍漁工均納入勞基法保障,外籍漁工不分遠洋、近海,一律由勞動部管理,且投入足夠資源,提高近海及遠洋漁船勞動檢查頻率以及正確性。勞基法規定基本薪資兩萬二

「漁業署無法掌握實際境外聘僱漁工數字。」莊舒晴指出,根據印尼媒體調查,光是印尼前往台灣擔任外籍漁工的人,很可能就超過四萬;且境外聘僱外籍漁工低薪狀況,漁業署沒落實查察,「漁業署一直說沒經費、人力,加上我們認為漁業署也沒有管理勞工的專業,因此不論遠洋、近海漁工,都應納入勞動部管轄。」

船長在旁邊,漁工如何說真話?

莊進一步解釋,政府目前勞檢人不夠,應該增補人力;再來,必須定期登船檢查,近海漁船最多的幾個縣市,像宜蘭、高雄等,要有固定勞檢員,一、兩個禮拜就登船勞檢一次;並掌握每個漁船船員名冊,才有辦法達到追蹤效果。

此外,台灣也應該主動簽署國際勞工組織188號漁業工作公約(ILO C 188),並將其國內法化。環境正義基金會(EJF)台灣海洋專案主任邱劭琪解釋,在工時上,188號漁業工作公約針對每週工作時數;但境外聘僱則是每個月,易有超過七天工作時間。在薪資部分,188號漁業工作公約規定也指出至少614美金;境外聘僱則是450美金。

綠色和平組織海洋專案負責人李宜蕎則指出,188號漁業工作公約更進一步規範漁工健康檢查,明確規定健檢內容,整體來說也能確保勞動檢查、健康檢查、工時、薪資都在平均之上。目前挪威、摩洛哥、阿根廷、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、剛果、愛沙尼亞、法國、拉脫維亞、南非都已採用;歐盟更表達跟進,並要求所有成員國需採用;泰國最快今年底採用。

漁業署有舉出漁工訪查案例,「但和漁工訪查的時候,船長在旁邊看,如果我是漁工,我也不會把真正情況說出來。」李宜蕎表示,目前《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》雖然有相關規定,也訂定罰則,「但實際上都沒有被做到,漁業署現在問題是,法規都出來,實際上執法到底是什麼?漁業署都沒去查,現在在這個法到底是訂給國際看?還是有實際執法?這有差距。」

漁業署:與勞動部合作勞檢,提高權益保障

對於外界種種質疑,漁業署副署長林國平回應,目前國外港口有漁業檢查員,國內遠洋船回來,也會針對境外漁工做訪查問卷,至於作法爭議,也會再討論,像是把要訪問的船員,就把他們帶到室內,跟船長隔開,讓漁工能夠說出真正情況。

林表示,《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》去年才通過,今年也開始訪查漁工,跟勞動部合作勞檢,檢查薪資、工時等狀況,目前還沒有開罰案例,但有案子在進行中,正在進一步查證。

對於由勞動部統一管理外籍漁工,林解釋,遠洋漁船遠離國內,在海上作業,比較困難管理,目前是靠《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》管理,未來管理狀況成熟,也會跟勞動基準法對接,現在只能先把基本條件訂出規範,再努力提升水準。

漁業署也進一步說明,目前管理辦法已提高包含薪資及工時在內的各項權益保障,包括每月最低工資450美金、船員每日最少10小時休息時間,每月至少休息4天;要求船主為船員投保人身意外、醫療及一般身故保險;其一般身故保險金額不得低於新臺幣100萬元,船員因執行職務意外傷害或患病,船主應即時就近安排治療,並負責醫療及其他費用等。