(續前文)綠能以環保的姿態崛起,猶如挽救氣候變遷、對抗污染的救星,但若缺少合理規劃,反成掠奪鄉野、農村的殺手。為了防止亂象,義大利普力亞大區列切省的前能源局長、環保運動者,德喬吉(Antonio De Giorgi)在二十年前就仔細盤點,並提出再生能源計畫。

但完美的計畫比不上現實的變化,更擋不住政治的壓力與商業的利益,他的計畫因政客反對從此束之高閣,光電廠商放開手腳火力全開,太陽能面板席捲普力亞平原。綠能威脅義大利鄉野的問題,就連台灣政府在十年前就注意到,但沒有記取教訓,而是讓類似的場景在台灣上演。

面板吞噬良田,再生能源飆升,但燃煤電廠遲遲不退場

普力亞成為全國發電量最大的大區,案場不多,但多數是大規模設備,發電量一度達到全國太陽能的四成。普力亞成了義大利的再生能源發電機,半數以上的發電往北輸送。可是太陽能發電量急速飆高,燃煤、天然氣等化石燃料發電廠退場的速度卻有如牛步,用再生能源對抗全球暖化、環境污染淪為光電擴張的口號。

響亮的綠能口號遮掩了質疑的聲音,太陽能面板鋪天蓋地征服了農地。義大利政府從2005年起,陸續推出再生能源法規,2007年公布太陽能面板的補助案後,普力亞的農地價格更在短短二年裡翻了六倍。

義大利在2013年太陽能發電量位居全球第二,僅次於德國,歐盟設定各國的再生能源佔總發電量的比例必須在2020年達到20%,普力亞大區早在2012年就達標,但光電與風電仍繼續擴張。

環保運動出身、支持綠能的普力亞大區區長費多拉(Nicchi Vendola)也在2014年出面反對,他說:「這種模式不能叫做永續發展。」呼籲中央必須制定全國性法規,管制如脫韁野馬的再生能源。

太陽能發電成本下滑八成,競爭力大增

事實上,在亂象叢生後,中央政府下令禁止在優良農地種電,也刪除農地種電的補助。但太陽能面板技術成熟,甚至引起生產過剩與傾銷爭端,成本大幅滑落。國際再生能源總署(IRENA)的報告指出,太陽能面板發電的成本從2010年到2019年下降了82%,到了2021年其成本可能比向來較便宜的化石燃料發電廠的成本低五分之一以上。

換句話說,如今就算沒有政府的補貼、政策優惠,投資太陽能面板發電也划算。此外,光電比起其他發電設備的邊際成本更低,例如火力發電每多產出一度電,必須增加燃料費,但太陽能面板一旦鋪設完成,沒有增加燃料費的壓力。

德喬吉認為,再生能源的競爭優勢讓其取代化石燃料發電與核電指日可待,是對抗全球暖化的好消息,但不能就此犧牲了鄉野。盤據農地的面板其實反射出農民苦、農村窮、農業收益差的「三農」問題,加上地方政府缺少遠見與魄力,以促進地方發展為由讓再生能源業者趁虛而入。

相較之下,米蘭所在的倫巴底大區(Lombardia)位在波河平原上,工商蓬勃但也是北方的糧倉之一,在政策的引導下,以屋頂型面板優先,守住多數寶貴的農地。即使在普力亞,一些橄欖園、葡萄園的收入穩定,主人根本捨不得讓良田鋪面板,而且地景變醜也減少了觀光的商機。德喬吉說,「我不是完全反對在農地鋪面板,但首先必須是供農場使用,而不是讓農場變成發電廠。」

靠公民團體攔下猖獗光電,抗議之外,推行政計畫、立法、打官司

然而,多數政府與列切省的政客一樣,不願耗費力氣規劃能源政策,甚至期待向再生能源業者分一杯羹。德喬吉對於權與利的誘惑心知肚明,關於捍衛土地的重責大任,他寄希望於公民團體。「尤其是扎根在地的公民團體,他們熟悉當地生態與人脈,通常能夠有效動員地方居民,成功攔下不少開發案。」

多年來參與「我們的義大利」的經驗告訴德喬吉,社會運動必須多層次、多面向推進。在熱鬧吸引媒體版面的遊行抗爭之外,許多是乏人問津的辛苦耕耘,像是他明知不可為而為之,盡工作本分完成再生能源場址盤點,試圖從行政上施力。

立法是另一條重要的道路。在全國的《文物與地景法》規範下,普力亞大區在2009年通過《地景計畫規則》,由於政客不願意碰吃力不討好的能源規劃,公民團體利用這個地方法規力推《地景地域保護計畫》,其中的綠能篇仔細盤點了風電、光電與生質能源發展狀態、設置地點。

德喬吉解釋:「地景地域保護計畫不只是保護視野上的美景,還包括生物多樣性、生態、環境、文化遺產、傳統等等,透過這個計畫約束了許多再生能源猖獗蔓延的問題。」

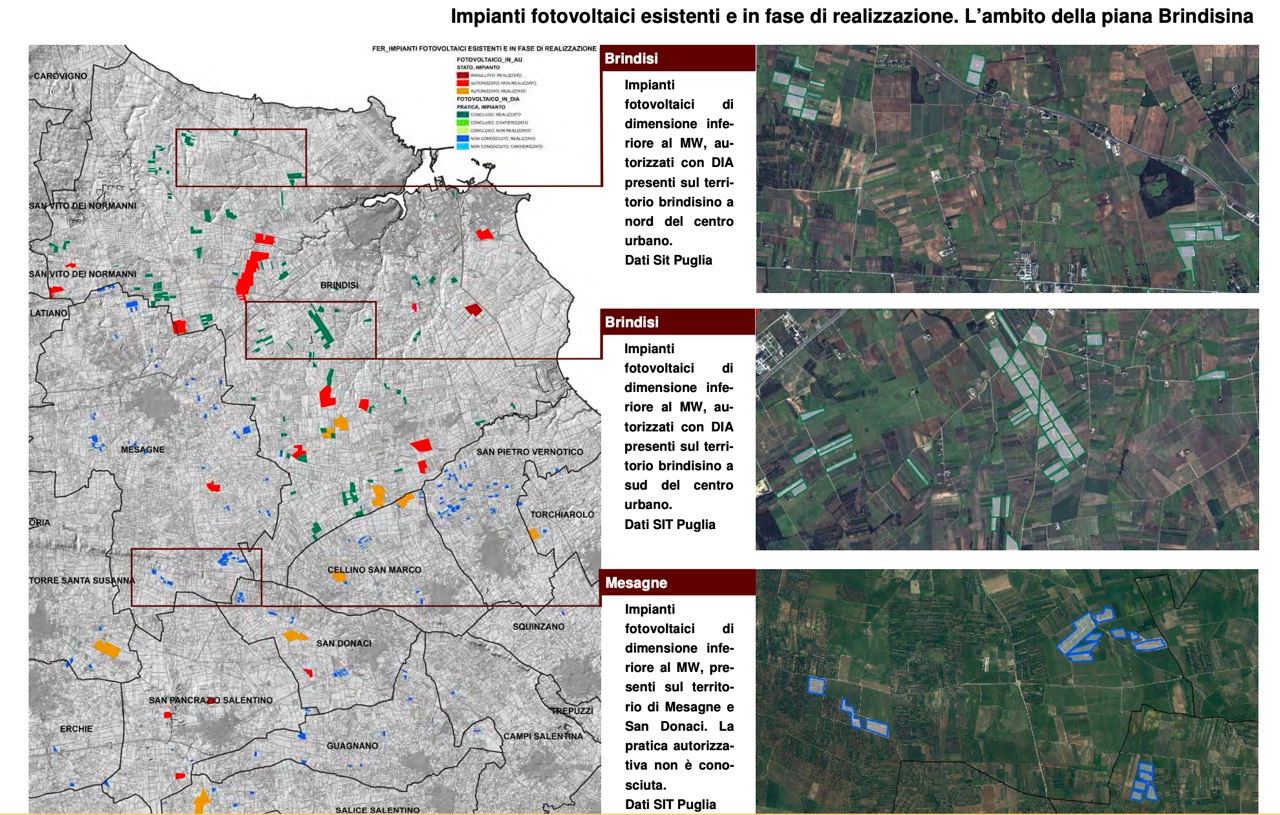

公民團體還聯手告上憲法法院,最終勝訴。普力亞大區規定,發電量在一百萬瓦(1MW)以下的開發案只需要由鄉鎮市級政府負責審核,結果官商勾結嚴重,開發浮濫,甚至上級政府都無法掌握到底有多少暴增的太陽能面板。在公民團體與律師的努力下,憲法法院在2010年宣告這個地方法規違憲,為農地流失止血。

一些環保律師團體持續揭發再生能源的違法行為,其中薩丁尼亞島爆發的一起詐領政府補助案,還涉及來自台灣的太陽能廠商投資。

鋪上面板農地退化,地主也忽略拆除的代價

對民眾的溝通也非常重要,但不是一昧像廣告般吹捧綠能,也不是用缺電製造危機感。德喬吉舉例,「要跟民眾解釋在家屋頂裝設面板的好處,以義大利目前的成本與電價估算,五到六年間就可以回本,而太陽能面板大約可以使用二十年。」

另一方面,也要讓地主明白農地種電的代價。若是走上土地變更的道路,地主將面臨高出許多的土地稅。面板鋪設後造成地面陰影,經過二、三十年後,土壤中的腐植質、有機物會大幅退化,即使想再耕種,也可能地力不足。況且,許多廠商除草時為了省事、省錢、省工,灑上除草劑,更讓土壤加速惡化。

德喬吉接著提醒,「地主常常只看到眼前的利益,沒想到數十年後拆除面板的成本。」面板的地樁深入地下,有的還用上水泥固樁,拆除工程浩大,但合約通常沒有載明誰要負責拆除。即使合約中寫明了,賺了滿盆缽的廠商在數年後已經不見蹤影。除非明確要廠商預留拆除預備金,否則地主就要自行吸收,或是任由面板留在原地淪為「再生能源的墓碑」。

台灣明知故犯,走上綠能發展的歧路

這幾年在台灣火熱的再生能源已經不是新興產業,德國在1990年便推出「千屋計畫」,鼓勵住宅加裝太陽能面板。但即使是號稱再生能源模範生的德國,也有「綠綠相爭」的問題,由於政府大方補助,而且合約期限長達二、三十年,大片農地改為種植供生質能源的作物,排擠了同樣得到政府支持但財力不如人的有機農業。

義大利的發展經驗更提醒了,若政府沒有扛起責任周延規劃,對抗全球暖化的利器將淪為投機、圈地的工具。

後進國家有追趕前人腳步的壓力,但也有「後進優勢」,吸取前人經驗降低摸索的成本,避免重蹈覆轍。台灣政府其實知道綠能侵吞鄉野的威脅,經濟部國貿局早在十年前就指出光電發展的挑戰,《義大利太陽能面板市場與補助政策概況》報告明白寫著:「四處鋪設的面板已經扭曲了當地農業用地的使用,投機行為可能造成市場泡沫化。」

無奈殷鑑在眼前,但台灣沒有記取教訓,反而變本加厲,走上了綠能發展的歧路。