農委會近日丟出水稻新政,宣布2022年將取消「稻作直接給付」(水稻由稻農自行銷售,每年可支領政府給付金),改為收入保險(收入低於設定時可領到損失賠償),公糧政策維持不變(由政府保價收購稻米)。該項政策攸關全台數十萬戶農民收入變化,也牽動水稻產業變革的敏感神經。

「稻作直接給付」本是政府為解決公糧太多而提供給稻農的另一選擇,同時也是綠色補貼(註1)的一環,可彰顯農地價值,學界與產業界擔心取消此制度會讓農業政策開倒車,更擔心農民收入和權益受損,且稻農沒有直接給付可選,恐使公糧爆倉問題更加嚴重。

對此,農委會主委陳吉仲昨(4)日接受《上下游》專訪回應,「在確保農民收入前提下,公糧才有可能漸進式的落日。」他也強調,稻作直接給付雖然取消,但還有每年一萬元的基本給付不變,且明年還會加碼綠色環境給付 30 億至 40 億元,持續捍衛農地綠色價值。

.jpg)

學者:直接給付與收入保險是不同概念,作用差距大

水稻是台灣最核心的農產業,除維護糧食供應安全外,也具水土涵養、生態與文化功能,根據農委會估計,稻米直接產值約400億,更延伸2000億社會效應。為維持糧食穩定,政府以「公糧政策」拉住水稻面積,然而數量過多公糧爆倉,政府去年就支出130億進行保價收購,是否過度保護反讓水稻產業積弱,正反意見都有。

稻作直接給付是陳吉仲剛上任時力推的政策,是對地綠色環境補貼計畫其中一環,目的就是為解決公糧過剩問題,希望誘導農民不要繳交公糧,轉而生產優質稻米去市場上賣。雖採公糧保價收購及直接給付雙軌制,但鼓勵農民不交公糧、領取直接給付。

如今取消直接給付改成收入保險,政策急轉彎,農民錯愕、學者也困惑。臺灣大學農藝系名譽教授郭華仁以及中興大學森林系特聘教授柳婉郁均認為,直接給付和水稻收入保險是不同概念。柳婉郁指出,水稻收入保險是穩定收入管道的方式之一,直接給付則是肯定農地的多功能價值。

陳吉仲:稻作直接給付效果達瓶頸,改收入保險更有保障

除了取消水稻對地給付,農委會明年更將實施稻米產業三大新政策,分別為稻作四選三、大區輪作及水稻收入保險。水稻政策每年要支出約150億元,公糧收購負擔最重,若轉為收入保險,再搭配稻作四選三及大區輪作制度,農委會預估公糧收購量會持續下降。

陳吉仲坦言,討論明年三大政策時,一開始沒打算取消稻作直接給付,最後決定取消原因有二,一來是因為現階段的稻作直接給付已達到初步效果,但難以再擴大,二來是農委會精算過,只要三大政策嚴格執行,水稻農的整體收入並不會減少。

對繳交公糧的農民來說,新制和現有制度的收入差異不大,影響較大的要數未繳交公糧、領取直接給付的農民。陳吉仲表示,只要搭配大區輪作及水稻四選三政策,總面積 27 萬公頃的水稻,預估會減少 2 萬到 3 萬公頃,如此一來,糧價必定會上升,加上有收入保險的保障,「我認為農民的利潤,或者是講農家賺款,並不會比今年少。」

直接給付改保險,農業價值能否持續彰顯?

柳婉郁分析,收入保險雖較符合市場機制,但走農業收入保險的國家如美國是大農、農企業居多,保險對專業大農的保障多於小農,但台灣多為小農,與歐洲及日本的農業生產狀況較為接近,歐盟傾向社會主義,選擇給農民直接給付,以支持農業多功能與鄉村發展的價值。

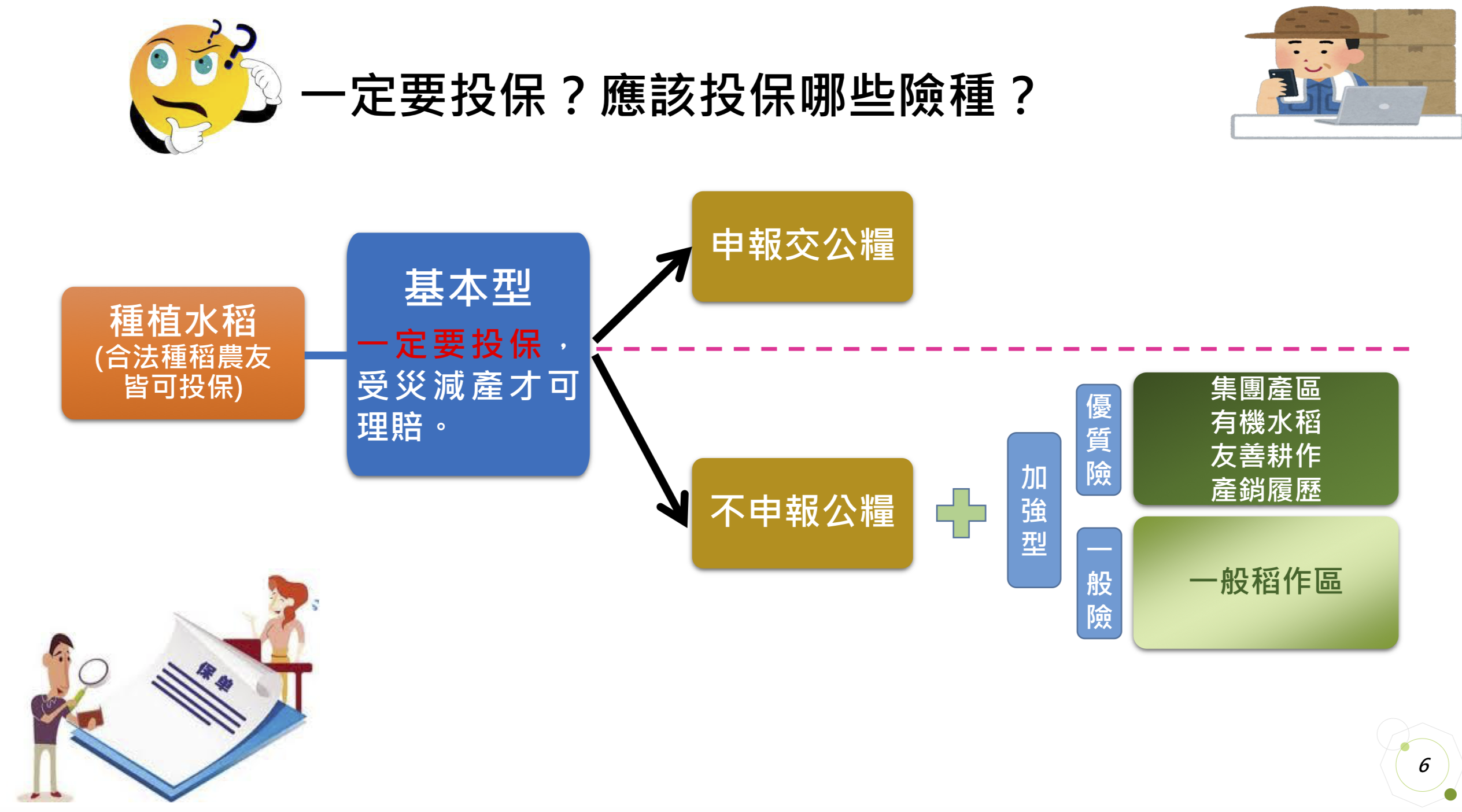

陳吉仲回應,水稻收入保險對農民收入更有保障,其中加強型還有針對有機、友善、產銷履歷設計優質險,即使是五分地、三分地的小農投保,權益同樣無損。他強調,美國的保險通通是商業保險,規模大的農民才會受益,但我國明年上路的收入保險,是直接由保險基金承作的政策型保險,對所有農民都有保障。

改成保險是保障農民收入,然而農地的價值如何持續被彰顯?陳吉仲表示,稻米有太多糧食文化、國家安全、生態環境的貢獻,現行的綠色環境給付政策仍會繼續推行,包括對有機、友善農業的給付,以凸顯農地的綠色價值。且農委會明年會增加30-40億元的預算執行綠色環境給付,對於農地農用、從事農業生產會給一筆經費,確保農民的收入能因政策而增加。

何不直接改革公糧政策?陳吉仲:短時間震盪過大,需漸進改革

歷史悠久的公糧政策是稻米產業的問題源頭,世界各國都紛紛取消公糧收購。我國公糧收購量佔稻米總產量約二至三成,每年耗費上百億預算。柳婉郁表示,比起直接給付取消,公糧保價收購應先訂定出落日時程,取消收公糧後,收入保險或是直接給付才能真正保障農民。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福也直言,過去的公糧收購制度形同對水稻農的鐵飯碗保障,但有的農民有此保底收入後不再精進。

如果問題的源頭是公糧,為何不直接改革公糧收購制度?陳吉仲回應,倘若立即取消公糧,公糧米流入市場,供給量突然增加,糧價會急劇下跌,農民收入會立即受損。

公糧收購量會影響糧價,陳吉仲表示,短時間內公糧難以取消,亦有其重要性。不過明年實施水稻四選三、大區輪作,換算下來水稻總產量約可減少十幾萬公噸,相當於近一成的產量,如此一來公糧收購量也會隨之減少,庫存及財政負擔也會減低,而產量下滑,糧價便會提高。

公糧重量不重質,可以改收優質米嗎?

公糧窘境是因為政府保證收購,農民種越多就領越多,導致衝量卻不重品質。原有的稻作直接給付本是為了改善這個窘境,「現在改成收入保險,難道不會又鼓勵農民種稻嗎?」郭華仁直言,公糧制度需要改革,但馬上取消公糧會讓農民反彈,建議農委會應該新增收購優質稻米的選項,例如有機米,鼓勵農民重質不重量,也能讓農業的綠色價值提升。

郭華仁說明,同樣面積的水稻,有機的產量比慣行少了兩成,若慣行田轉種有機米,國內水稻產量自然會下降。公糧收購有機米可再轉售作為營養午餐,營養午餐消耗快,可降低公糧的倉儲壓力。政府可逐年增加有機米的收購量,減收慣行米,公糧米的品質就會提高。

然而陳吉仲認為此建議並不可行,因為有機米的市場價格高且供不應求,倘若農委會訂的有機米公糧收購價格低於行情,整體市價會被拉下來,反之,如果價格訂得高,則會受到國際關切,因為保價收購是WTO認定的最會扭曲市場的「琥珀色政策」(註2)。

價格提高關鍵:產量減少、刺激需求、外銷

若明年三大政策啟動,稻米總產量下跌,糧價一定會提高嗎?糧商卻持保留態度。李榮福表示,今年上半年缺水,一期二期稻作面積相加比以往少了3萬7000公頃,一期稻作的公糧收購量只有26.6萬公噸(去年同期收購42萬公噸),整體產量、公糧收購量都減少,但米價反而沒有提高。

李榮福說明,產量減少,價格上升的前提是需求不變或是增加,但國內飲食西化,「以前全國稻米消費量一個月有10萬公噸,我估計現在只剩下8萬公噸,」換言之,需求減少的狀況下,即便減產也未必能拉抬穀價。

對此陳吉仲認為,「需求不應只看國內食用需求。」他表示,台灣的稻米外銷不斷成長,去年出口 20 萬公噸已破紀錄,外銷可拉抬國內糧價。公糧另一用途是碾製成飼料米,畜牧業者的需求量也不小。

米價提高,品質也要提高

不過糧價提高,國人買米不就變貴了嗎?陳吉仲表示,即便米價提高10%,對消費者的負擔並不會加重。他以普通家庭為例,4口的家庭每月買米的支出不超過600塊,若米價增加10%,每人每天頂多是增加0.5元,對消費者來說負擔不會很重,但農民的收入會提高。

如果稻米漲價,品質也會提高嗎?陳吉仲的答案很肯定。他說明,原因有二,一是「良質米產銷專區」的獎勵金不會取消,這些專區大部分生產有機、產銷履歷米,專區的米不必繳公糧、價格比公糧好,再加上獎勵金及保險,等於收入更有保障。二來是產銷履歷、有機及友善耕作不受「水稻四選三」政策的限制,面積必定會提高,屆時消費者就能吃到更優質的米。

註1:綠色補貼是世界各國保障農民的典型作法,主旨在於農民維持農業生產,對國家糧食安全有功,農田有多功能的生態價值,對環境維護有益。但是農產品價格往往不能太高,因此國家為了感謝農民對全國的貢獻,給予農民「綠色補貼」,提升農民的收益。

註2:補貼政策的前提是不干擾市場,「琥珀色措施」被WTO認定為最會扭曲市場的政策,例如直接干預作物最終價格,「保價收購」即屬於此。綠色措施則是最低程度或不扭曲市場的政策,共有十一大類,例如環境給付、國內糧食援助、所得保險及所得安全、自然災害救助等等。

延伸閱讀:

水稻直接給付取消改收入保險,對農民是減薪還是保障更多?美濃農會憂開倒車,池上米年收恐減2800萬

【重大變革】水稻災害救助和直接給付將取消,皆改收入保險,學者憂稻農收入恐減少

稻米豐產破新高,農委會擴大公糧收購支撐糧價,陳吉仲:水稻帶動2千億社會效益

(刊頭攝影/劉振祥)

另外規劃原住民族傳統糧食作物公糧採購比例的可能? 包含傳統品種旱稻、小米等?

最近才突然覺得,其實雖然不少這類文章會談到提及國人飲食西化之類的,但是其實,更多攤販夜市麵食,也是走便宜路線,因為通常進口麵粉比白米更便宜? 進口整粒米通常都還是比較貴的? 在地米粉製品,通常也比進口麵粉高價! 單純就是比較便宜的狀況? (雖然說最近才突然覺得,其實麵粉的膳食纖維,通常比白米多A)

樣品名稱 總碳水化合物(g) 膳食纖維(g)

去筋麵粉 85.7 0.4

米粉平均值 85.3 0.8

粳米平均值 77.8 0.7

秈米平均值 77.4 0.6

低筋麵粉 78.2 2.0

中筋麵粉 74.1 1.8

高筋麵粉 73.1 1.9

全麥麵粉 71.4 8.0

直接給付原本就是陳吉仲剛上任的錯誤政策,其施行的目的就是不想收公糧,把公糧過多的責任丟給民間廠商。

幾年實施下來僅增加了原有機栽種農民的收入,政府公糧數量則是無影響,終於署長吉仲打臉教授吉仲,錯誤的政策及早改吧!