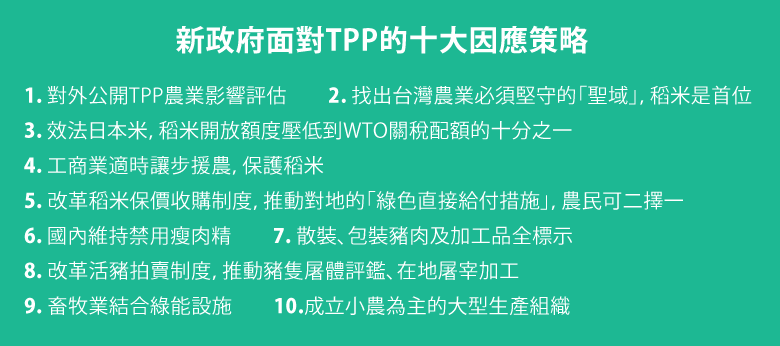

為了因應自由貿易,實施了42年的保價收購制度將有大變革,準農委會副主委陳吉仲接受上下游專訪時透露,今年將試辦「所得直接給付措施」,直接補償農民一定金額,而農民要想辦法自己賣米,不能再重複繳交公糧,初步採雙軌制,讓農民自由選擇,希望逐步替代保價收購,不過是否要取消還沒有時間點。

取消保價收購,改以直接給付農民價差的想法,早在2001年台灣加入世界貿易組織(WTO)之前就已有許多討論,而直接給付措施,更是歐美、日、韓等國,減緩自由貿易對農業衝擊的主要手段,到底什麼是直接給付措施?保價收購和自由貿易的關係為何?其他國家如何面對農產因貿易自由化產生的衝擊?上下游整理、訪問相關學者研究,釐清這個在國際上爭論已久的政策。

一、何謂綠色措施?「直接給付」?

所得直接給付是「綠色措施」中的一種,世貿組織將國家對於農業的補貼措施分為三種程度:綠色措施(Green Box programs)、藍色措施(Blue Box programs)、琥珀色措施(Amber Box programs )這三種的分別,簡單來說在「干擾市場的程度」。

台大農業經濟系主任吳榮杰解釋,自由貿易的經濟學家認為,供給與需求,自然會決定商品的價格,不干預供給和需求,國家才能做出最有效率的調度,但實務上,國家不可能兩手一攤,讓農民自己面對市場競爭,因此一定會有相關的補貼措施,即使是強調自由貿易的WTO,也不會禁止補貼措施,「自由貿易不是用來消滅農民的。」

補貼政策的前提是不干擾市場,「琥珀色措施」被WTO認定為最會扭曲市場的政策,例如直接干預作物最終價格,台灣施行42年的「保價收購」即屬於此。「藍色措施」則是有一定影響,例如限制生產面積。

相對之下,綠色措施則是最低程度或不扭曲市場的政策,共有十一大類,例如環境給付、國內糧食援助、所得保險及所得安全、自然災害救助等等。

簡單來說,若台灣米價本來一公斤23元,因為自由貿易跌到20元,政府為了確保農民所得安定,可以補貼中間的價差損失,也就是「所得直接給付」,因不會影響市場最終價格,在自由貿易下,被視為不需受限的綠色措施。

琥珀色措施並非加入WTO後就完全禁止,但必須逐年削減金額,1994年世貿組織在「烏拉圭回合」達成農業協定,已開發國家會員,應逐年削減20%琥珀色措施金額,開發中國家則應逐年削減 13%,台灣被列為已開發國家。

二、 保價收購在自由貿易下的壓力

保價收購是一種「價格支持」政策,台灣每年大約花120億元,收購、保管稻米,由於政府以固定價格收購,民間的收購價,若低於公糧價,農民會選擇交公糧,因此糧商不敢出比公糧價低太多的價格,目前大致是每公斤23元。

保價收購確保台灣米價不致崩盤,事實上,台灣每年稻米消費量約130~140萬公噸,但生產量約150萬公噸,另有外國米進口,若以供需原則來看,米價應比現在低。

台灣的琥珀色措施金額,雖然沒有超過WTO標準,但仍受到不少國際壓力,而TPP雖然不像WTO一樣有琥珀色補貼的限制,但吳榮杰說,TPP比WTO更要求自由化,現在因保價收購而維持的稻米市價,並未真實反映市場供需,在談判上將受到TPP成員國壓力。

陳吉仲則認為,加入TPP後,農民可能擔心收入受損,轉而種稻米,因為稻米最不用擔心出路,政府會收購,但如此財政支出勢必增加,而且浪費資源,因為保價收購會造成農民重量不重質,且現在政府收購庫存量已經超過85萬公噸,堆在倉庫超過三年只好製成飼料,非常浪費,所以保價收購必須調整。

另也有糧商和學者表示,公糧收購後,必須委託糧商或農會倉儲代為保管,政府須支付相關保管費用,最後這些米卻被當成飼料,甚至可以以市價流到市場,中間充滿可以上下其手的黑箱。

三、所得直接給付該怎麼付?

雖然說補貼價差看起來很簡單,但因稻米價格會受到產量、進口量、收成時間影響,因此需要細緻的討論。

農委會曾研究「固定給付」和「變動給付」,若因收購制度調整而影響農民所得,會先給一筆固定費用彌補,而當市價低於政府設定的目標價格時,按一定比例給給付農民,也就是「變動給付」。

理論上,用所得直接給付,會刺激農民朝更高品質發展,因為有本事賣到比市價好的農民,會額外賺到中間的差額。

但市價的判斷並不容易,糧商表示,稻米的價格從6月到8月收成期間,可能每百台斤相差100元,屏東、台南、彰化的價格也不同,到底政府要以哪一天、哪一地的價格當作基準,必須和民間多溝通。

陳吉仲表示,已有相關的研究,詳細辦法、確切計算標準將在520就任後公佈,今年先試辦,而且一定會補助給實際務農者,不會讓農民收益受損。

四、其他國家如何補貼稻農?

韓國在2005年取消「政府秋穀購買制」,類似台灣的保價收購;日本1998年取消控管稻米總產量,不過直到2004年,才放手干預稻米市價,轉用直接給付制度,給稻農固定給付及變動給付,以及其他對地補貼政策,在1995~2004年間,日本每分地稻作所得從 70,630 日圓,減少至 2004 年的 36,846 日圓,降幅高達 48 %。

另一個值得注意的是美國,美國不像日、韓直接計算所得差價,而是推行收益保險,由政府補助保費。根據嘉義大學應用經濟系教授林幸君、政治大學經濟系博士周秝宸撰寫的《近年中國、美國、歐盟與日本農業發展、補貼及貿易現況》提及,

美國農民可依前五年的平均所得,選擇 65 %、75%或 85%所得比率投保,當所得低於投保所得比率時,保險公司即予以理賠,理 賠金額為實際所得和投保比率所得差額,政府則負擔一部分保費,「雖然農業收益保險透過保險市場機制來振興農業,但最後仍透過政府以減免稅收及補貼保費之方式推動,實質上仍為農業補貼之一種 。」

對於農業相當保護的歐盟,一開始也是直接補貼價格,但隨著烏拉圭回合的談判,開始轉向所得補貼,以及保護農業生態、農民提前退休的補貼,避免違反自由貿易相關規定。

吳榮杰說,先進國家並未因為自由貿易就取消對農業的補貼,其實是換湯不換藥,轉向綠色補貼,台灣的保價收購一開始是為了保障糧食安全、確保農民收益,但現在時空背景改變,不論是因應自由貿易,或提升國內稻米品質,遲早要改掉保價收購。

未來農委會除了所得直接給付,也預計推行環境「生態補償」,陳吉仲特別強調,是環境「補償」,不是「補貼」,因為稻米產值雖然才300多億,但對水土保持、糧食安全、生態文化、景觀等等貢獻,一年超過2千億,卻沒顯現在市場,應用環境補償反映出這些價值。

農民哪有賺錢?現在種稻子根本賺不到什麼錢…一分地扣掉插秧.代噴農藥.代工施肥.收成…農民能賺幾千塊就不錯了,而這要耗掉幾個月的時間?農民真的有賺錢嗎??官員根本不知道…農民該賺的錢都被糧商吃掉了,一直進口劣質米混充大賺黑心錢,政府有在持續的查嗎?為何農民一直處於弱勢狀態?就是政府官員腐敗,不正視真正的問題,也沒持續的追蹤,不管是種植何種作物,只要能進口的都有衝擊到農民,肥料.農藥價格一直攀升,品質卻一直下降…農藥噴了沒用.肥料施了也沒肥份,政府到底在幹嘛?只是口頭說說的會照顧農民就好了嗎?

謝謝上下游的專訪,針對許多關心此事朋友的疑問,吉仲在此再深入說明:

一、保價收購制度沒有要取消, 是和對地的綠色環境給付措施雙軌並行, 由稻農自行選擇. 稻農可以選擇繳交公糧給政府, 也可以選擇直給給付. 因為保價收購制度和直接給付的雙軌制, 會讓稻穀的產地價格仍在輔導收購價格的水準, 亦即有價格的支撐作用, 如每公斤有23元, 因此種植水稻的農民收入只會增加不會減少.

二、請大家將稻穀保價收購制度及休耕制度的政策做一完全瞭解, 一邊要求農民種植水稻繳交保價公糧, 目前每年支出約120億元, 另一邊叫農民不要種水稻而休耕, 每年要支出約70億元, 如此政策的矛盾, 反而讓農民無所適從. 將這近200億元有效率運用在保護農地及提高農民的收入, 才會有所謂的對地綠色環境給付政策形成.

三、此對地綠色環境給付措施不只符合國際規範, 更重要的是突顯農地農用所產生的社會外部效益, 故是補償而非補貼, 請注意, 補償是因為這些環境生態文化及糧食安全等功能之效益由社會大眾享有, 故給農民是補償, 這反而改變過去長年農業被定位為弱勢的補貼有所不一樣. 更長遠的發展是農地農用就該有相關的補償措施. 農地農用、農地保護住了, 農業就可以永續經營.

自己父母親快八十歲了, 他們每年還在種水稻, 自己一直認為未來任何農業政策的改變, 一定是會以農民的考量為優先, 舉例而言, 在2011年前的稻穀收購皆是乾穀, 許多農民根本沒有烘乾設備, 導致保價收購制度無法完全照顧到稻農, 因此在2011年時建議農委會的稻穀收購改為溼穀, 這個建議前我問了自己老爸和其他農民, 也因為這個建議稻農每公頃收入增加至少萬元以上. 自己農家出身, 從小務農, 520有機會進入農委會, 是為農民爭取福利和權益的開始, 自己之前在理念仍一樣堅持且更會具體落實, 只能請大家再更具體瞭解上述的政策. 謝謝.

陳吉仲