從塑化劑到毒澱粉,工業原料不斷混入食品:立法委員林淑芬昨日在立法院痛批,現在的食品添加物,都以化工原料報關進口,源頭就沒管好,稽查人員根本無法查緝。衛生署首度公開承諾:將在三個月內和經濟部協調,未來工業和食品原料進口時一定要分家,也會透過修法,要求生產工業級原料的化工廠,不能生產食品添加物。

進口分家,食品和工業原料建不同貨號

立法院衛環委員會昨天上午審查<毒性化學物質管理法>。立委林淑芬質疑,現行的食品添加物,都以化工原料報關進口,業者若進口工業級原料,再轉手摻在食品中,稽查人員根本難以追蹤源頭,難怪塑化劑、毒澱粉事件頻傳。

衛生署坦誠,目前不管是食品級或工業級化學原料,一律都是以化工原料報關進口,確實有可能造成漏洞,將在三個月內和各部會討論,增設食品級化學原料貨號,食品級的化學添加物、香料,將獨立於工業原料之外,未來可依照個別貨號追蹤流向。

食品添加物廠,衛署登錄500家,工業局登記僅16家

至於對食品添加物廠商的管理,衛生署表示,目前約有500多家廠商登錄;民國98年至今,查驗200多家;衛生署和經濟部工業局有共識:一般生產工業級原料的化工廠,不能生產食品添加物。但是衛生署食管局局長康照洲昨晚坦言,有些小型化工廠兼賣食品添加物,目前尚未納入登記。

此外,工業局表示,食品添加物廠商的工廠設立登記,原是登記在化工工廠之下;塑化劑風波後,工業局去年1月起,才在食品廠項目下,增設食品添加物工廠類別。但衛生署手上的食品添加物廠商名單並未轉載,因此目前工業局登記的食品添加物廠商只有16家。

食品添加物霧煞煞,立委建議明確標示品名

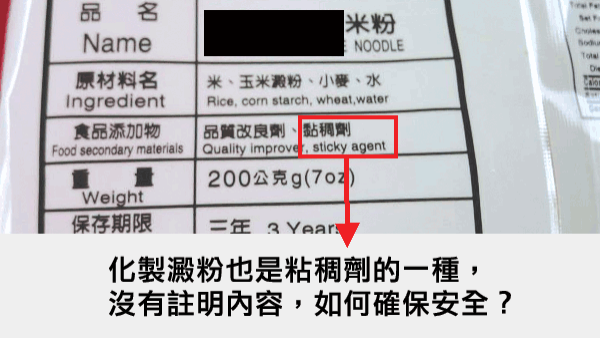

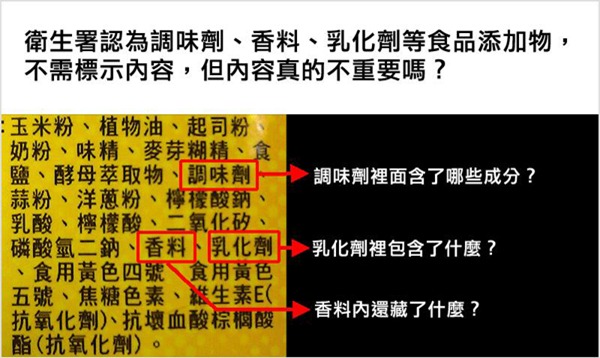

除了上游廠商管理漏洞百岀,在末端的食品成分標示上,動輒寫上膨脹劑、乳化劑、品質改良劑等籠統的用途名稱,消費者根本無從得知具體成分。

立院昨審查<食品衛生管理法>時,立委田秋堇要求修正<食管法>第17條(現行草案第22條):食品添加物不能以用途命名,必須明確揭示使用何種化學成分。

現行<食管法>雖規範,廠商必須寫出各種添加物的化學名稱。但衛生署卻在<食管法施行細則>規定:「屬調味劑(不含甜味劑、咖啡因)、乳化劑、膨脹劑、酵素、豆腐用凝固劑、光澤劑者,得以用途名稱標示之;屬香料者,得以香料標示之;屬天然香料者,得以天然香料標示之。」

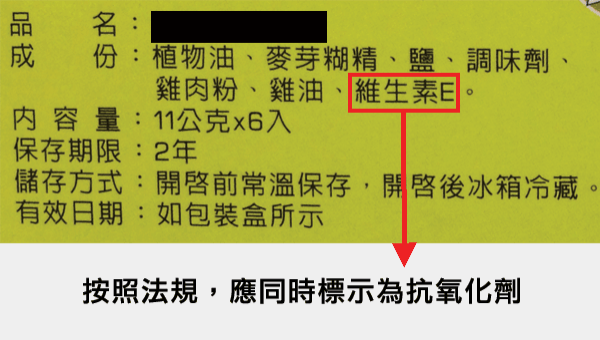

所以實際上,只有甜味劑、防腐劑、抗氧化劑,要同時標示用途名稱和品名。衛生署表示,這是因為香料、乳化劑、調味劑、酵素等添加劑,使用在產品中的量很少。

但上下游新聞市集記者走訪超商,發現幾乎每項產品都含香料、乳化劑等添加物,而且市面上仍有許多產品並未明確標示防腐劑的品名。衛生署僅表示,防腐劑若不寫出品名是違法的,會函請各衛生局加強查緝。

林淑芬認為,不論食品添加劑多少量,都應該明確標示,消費者才有選擇權利;如果因為包裝面積太小,無法一一列名,可以用編碼表示,現在智慧型手機很方便,消費者上網查編碼就可知道添加物品名。

行政和立法雙方昨天對<食管法>第17條修正無共識,主席裁定保留。目前食管法審查到第24條,今將續審25~59條,其中包括民眾最關切的罰則問題,多位立委提議納入刑責,但仍要等待明天審查結果。

台大公衛所教授吳焜裕(國內少數的風險評估專家)於他的臉書公開發言:

昨晚看新聞,看到TFDA局長講;順丁烯二酸是不具急毒性的物質,多喝水可以加速代謝,和沒有證據證明對人體有害。每一種化學物質都有急毒性,差別是高與低,甚至在歐盟新化學物質要上市一定有急毒性的測試數據;多喝水可以增加排尿量,是排泄,不一定與代謝有關,代謝在英文是metabolism,排泄是excretion,除非喝水能誘發代謝酵素的表現,不然怎可能喝水會增加順丁烯二酸的代謝呢?

目前動物實驗數據顯示順丁烯二酸致腎臟毒性、會影響精子穿透能力,就會影響受孕機會,雖然沒有致突變性,但是在細胞實驗中卻會抑制基因的合成。

但是歐盟為什麼在缺乏順丁烯二酸對人體危害數據的情況下要制訂標準呢?因為根據毒理學中的健康風險評估,只要化學物質對動物造成某種危害,除非有充分的科學證據證明在動物體內造成危害的作用模式(Mode of action)在人體不存在,否則就假設這個化學物質可以對動物體造成此種危害,就可能對人體造成類似的危害,但是危害的器官可以不相同。

因此只要一般長期慢毒性動物實驗的結果證實某種化學物質可能造成某一種危害,只要這個結果一發表,國際上相關的單位與美國環保署或相關單位,就可能要著手討論是否要執行健康風險評估,如執行評估,將根據評估結果制訂管制標準,以維護民眾與消費者的健康,這就是防患未然的策略。