102年十大經典好米選拔落幕,香米組由桃園3號囊括多數名次,非香米組的高雄145號也表現亮眼。如賽馬般優秀的「選手品種」倍受各界矚目,身價也跟著水漲船高。但在稻米競賽始祖地、台東池上,有農民抱怨「比賽讓稻米品種變得單一,」糧商與農會甚至認為一般品種銷路不佳,不太願意收購非選手型品種。

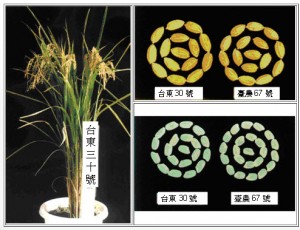

「例如新研發的台東30號、台東33號,其實比較好照顧,但糧商不願收購,連農會也勸我們少種。」一位不願具名的台東農民認為,競賽讓評選標準變得單一,也讓所有農民都必須改種明星品種,「但這些選手品種並不好照顧,增加農家的風險。」

台東縣池上鄉農會秘書黃榮欄解釋,「站在農政單位的立場,當然不會拒收特定品種稻穀;但若種出來的米,消費者並不喜歡,糧商當然不願收購。畢竟,米還是要賣得出去最重要。」池上鄉自2000年台灣加入世界貿易組織(WTO)、開放稻米進口前夕,成為首個舉辦良質稻米競賽的示範鄉鎮,透過農民與農會、建興米廠、陳協和糧商等,結合推動「池上米」成為知名特色品牌。

容易種植與市場喜好難兼顧

黃榮欄表示,在這個問題上,農民與糧商的角度略有不同。站在農民的立場,台東30號、台東33號比較方便照顧;但糧商有品牌策略、包裝行銷的壓力,在商言商,會希望農民多種植消費者喜歡的品種,「跟競賽效應或許也有關係,今年得獎的米種,消費者會比較喜歡。」

育成台東30號、台東33號的台東農改場助理研究員林家玉則表示,這兩個品種對稻熱病抵抗力強,又適宜儲藏,是很優良的品種,但「若施肥過程添加過多氮肥,會影響風味。」建議農友栽種過程,合理化施肥,這兩個品種的稻米風味,並不會輸給競賽稻米。

根據黃榮欄觀察,池上地區備受消費者喜愛的品種仍是老牌常勝軍台稉2號與同為今年競賽米種的高雄145號及老品種高雄139號。「說都是競賽米種,也不盡然。高雄139號就不是選手品種、也不受稻米競賽影響,已經長銷三、四十年,主要是因為放冷後、口感不變硬,適合做成便當。」全國馳名的「池上飯包」,是支持高雄139號長青不衰的米食產品。

專家:口感才能贏得市場 比產量重要

而在中央山脈以西,今年各以高雄145號、高雄147號在競賽中大放異彩的高雄區農改場,則認為高屏地區較無東部的競賽米效應,農民與糧商自有選種邏輯。

「坦白講,雖然是這兩支米出去比賽得獎,但農民最愛種的還是台南11號。」高雄農場改良課課長吳志文分析:「台南11號與台東30號一樣,對稻熱病的抵抗力較高,能衝高產量,但口感就比較平凡。就我個人意見,競賽效應是好的,農民若只注重產量,恐怕無法與外國米競爭。」

吳志文指出,當年加入WTO、開放稻米進口時,許多農政人員都擔心台灣米會被擊垮,「但從池上鄉開始的稻米競賽風氣,改變了台灣米的命運,它每年有一個『冠軍米』出現,成為媒體矚目焦點,也帶動消費者對米的認識與買氣,大方向是值得肯定的。」

吳志文認為,稻米的產量與品質不可兼得,「長久而言,種植口感好的優良品種,絕對比僅僅衝高產量的獲利來得高。」

對於今年香米組的常勝軍、這兩年的稻米明星「桃園3號」,芋香濃郁,與其他品種不同。桃園農改場作物改良課長林孟輝指出,桃園3號在全國各地都可栽種,但南部地區肥料用量較多,對桃園3號生長不利,「若南部農友有心栽種,必須注意控制氮肥,否則會讓「桃園3號」珍貴的香米氣味消散。」

激烈而吸睛的全國競賽,改變了台灣稻米的種植生態,也讓消費者逐漸養成對台灣米飯的品味。「農民若擔心好的品種難以照顧,可以多向相關單位求助。」

吳志文鼓勵農民,不要因為擔心稻熱病猖獗,而選擇安全品種種植,才能形成良性的本土產銷市場,迎戰未來大量而低價的進口稻米競爭。

觀察細微,這是個值得深思的問題!

每個品種有它獨有的特性,最重要是在當地使用適合生長的品種,不為得獎而是發揮該品種最佳的表現,減少施用肥料和病蟲害的發生機率,自然就會減農藥的使用,創造雙鸁的局面!