(承前文)日本東京青柳小學所在的文京區沒有農田,走出學校四周盡是高樓大廈,但學校裡每個月有一次的「東京地產地消菜單」,活用傳統食材,並革新鄉土料理,也摘下去年「全國學校營養午餐甲子園大賽」的冠軍,所有的食材和發想,都是校內營養師松丸翻遍各種資料、到處拜訪生產者,一點一滴累積起來。

在家也練習「營養午餐」

幫學童的營養把關的松丸,小時候其實非常偏食。「我小學非常討厭蔬菜和魚,長得非常瘦小,很容易感冒。」但因為小學的營養午餐非常好吃,他不僅變得什麼都吃,長高長壯,回家還要求媽媽做營養午餐的料理,「記得當時要媽媽做一道『酥炸春捲秋刀魚』,結果味道完全不一樣,吃了一口就沒吃了,還被罵『不是你點菜嗎?還不吃完!』」高三面臨未來出路的抉擇,「短短十七八年,誰知道自己要走哪條路?但小學的營養午餐實在太令我印象深刻」,所以他決定進入營養師專門學校就讀,成為學校營養師。

第一年轉任夢寐以求的學校營養師,他就自掏腰包買了一套營養午餐用的大量調理器具,即使在家裡做飯,也全部都是營養午餐的練習。「因為份量不同,即使在家裡成功了,但一旦換成大量調理常常不是那麼回事。」他一煮就是十人份,往往一個禮拜餐餐都吃一樣的料理,「我雖然是營養師但自己反而營養不均衡,」松丸笑,「小朋友非常期待營養午餐,我不想讓他們失望。」

日本規定營養午餐必須當日現做現吃,不能前一天備料,所以每天都是早上開始製作,一次定生死,沒有辦法重來。每一道菜色都經過反覆的練習,確定最適合的調味與程序,才能夠榮登調理室。

為了精益求精,松丸每天必定確認剩菜的量。配膳之前之後各秤一次,再用電腦建檔分析剩菜率,若是發現某天剩菜過多,就會檢討當天的菜色、調味,以便改進。

營養師是學校、業者、家庭的橋樑

要到校的日子,住在千葉的松丸總是半夜三點半起床,四點半坐首班電車,五點半第一個到校,六點當天要用的牛奶、蔬菜、魚肉一一送到,他必定到門口去迎接,和業者們聊天順便獲取第一手消息。「這些人常跑市場,最瞭解產地現況,像是因為颱風哪裡的蔬菜變貴,哪裡的蔬菜接下來是產季等等。」青柳小學一餐的預算是日幣290元,隨情況調整進貨的產地,也有助於控制成本。

松丸也會把孩童的聲音傳達給業者。「像今天中午的主菜是秋刀魚,小朋友跑來說『魚好好吃』,或是哪天的沙拉吃光光,明天我就會告訴業者們。」營養師就是在小朋友和業者,吃的人和提供的人之間扮演一個傳遞的角色,如此一來業者們也會變得很有幹勁,「下次再拿好吃的東西過來!」

他還會巡迴各班幫忙配膳,跟孩子一起吃中飯,「許多學校小朋友不知道營養師叫什麼名字」,但在青柳小學,只要看到他,孩子們就會爭相打招呼,「讓小朋友知道『誰幫我們煮午餐』很重要,因為這樣才可以理直氣壯的要他們『不可以偏食喔,要全部吃掉!』」

透過孩子的影響,許多原本不開伙的家庭也產生了改變。

有孩子在家裡談起營養午餐,原本對料理沒興趣、從不煮飯的媽媽,竟然開始每天下廚。「在學校遇到這位媽媽,聽到她說『沒想到料理比想像中有趣』的時候,真的非常開心!」

現在有很多小朋友會特地跑來問食譜,「小朋友吃了今天的午餐,還跑來問要怎麼做,這是最大的鼓勵。」

「推動食育,營養師要扮演最積極主動出擊的角色。」

由於沒有正式的食育課,也沒有統一的教材,校長、老師對食育的態度也因人而異,「推動食育,營養師要扮演最積極主動出擊的角色。」

松丸投入食育是從四年前開始,契機的是五年級的級任老師邀請他來社會課談「糧食自給率」,「每天吃的營養午餐有多少是日本產的?和小朋友說明米是哪裡來?蔬菜是哪裡產的?魚是哪裡抓來的?」比起提出每個國家的比較數據,熟悉的營養午餐更容易引起共鳴,學童的迴響非常好,也因此開始陸續有老師邀請松丸一起上課。

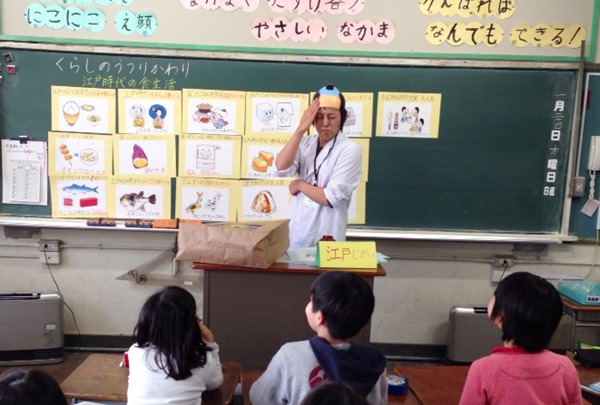

他會確認所有的課表,從中尋找任何可以結合食育的地方,然後再向老師提案。「大家對『吃』的話題通常都很有興趣,比起只講政治和文化,小朋友明顯專注的多。」他的教學活潑,還自己準備教材,「有留月代頭、紮髮髻的武士上台,講『我們江戶時代都吃這個』,不是很有趣嗎?」

四年前開始的校園菜園也活用於各個學科中。像是理科就觀察作物的生長變化、或是家庭科中拿實際收成的作物來料理等等,由於沒有作物栽培課,所以早上松丸會趁小朋友還沒來的時候幫忙澆水、管理,田裡的充滿童趣的看板竟是松丸一張張親手畫的。

由於傳統蔬菜的種子市面上並沒有販賣,都是請農家提供,也會邀請他們來教小朋友種田,或是分享傳統蔬菜的故事,比起老師,栽種蔬菜的老伯伯說「這個寺島蘿蔔是從有晴空塔的地方誕生的喔!」會更有說服力。

自己種的蔬菜,孩子會特別另眼相看,從四年前開始,學童偏食挑食的情況便顯著減少。尤其是許多孩子在實際栽培過茄子之後,就再也不會把營養午餐中的茄子挑掉,對東京的孩子來說,能夠在都心觸摸到泥土,更是非常珍貴的經驗。

食育才剛開始,還不是一個正式的科目,必須混在其他科目中上課,松丸希望未來食育能夠變成一門正式的學科,明年他也將轉為營養教諭,「營養教諭能夠獨自上課,食育能夠更加完整」。

目標是擴大在地食材的使用

但要是營養午餐不好吃,「食育」就一點說服力也沒有,「好吃的營養午餐是基本,之後才是食育。」

除了繼續為孩子料理美味又營養的午餐,松丸其實還有一個小小的夢想:希望許多學校能夠加入使用東京食材的行列。

目前使用的食材,由於量不夠,許多農家明言只給青柳小學使用,「如果能夠大家一起來使用,農家也會願意擴大栽培面積,東京的農業也能夠復興。」營養午餐的量大且穩定,對農家來講是安定的收入來源,對東京的孩子來說,珍貴的傳統蔬菜更是食育的活教材,加上現在農家高齡化,「若能吸引青年從農,那就更好了。」

文京區目前有三十所中小學,松丸希望能從影響周圍的營養師開始,一點一滴,讓東京的孩子,不再讓其他縣市的孩子專美於前,能夠得意地說:「我們東京的品川蕪菁跟白蘿蔔一樣長得長長的喔!怎麼樣?沒看過吧?」(閱讀「上文」,請點選這裡)

延伸閱讀:東京都心的在地食育嘗試─青柳小學營養師 松丸奨(上)

(【日本通信】系列文章由 財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

不曉得是不是類似在X愛頻道看過的,在北美都會區捐助提供弱勢族群園藝用土壤以種植部分蔬果自給那樣,並非以天然土壤種植。

因為畢竟東京都也是工業發達,多種汙染聚集的地方。(東京都管轄範圍也是有農村與森林帶,還有緯度接近沖繩的離島。)

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/law/designated_areas.html