年底將至,農民已陸續收割二期稻作,而政府也會在此時開始收購「公糧」,當作戰備儲糧。但收購進來的儲糧品質如何?需要仰賴號稱「米界柯南」的米穀檢查人員,經由米穀的水份、容重、酸鹼等線索來判斷米穀品質是否合格,藉此確保戰時的米糧安全。

和鄰國日本一樣,米穀檢驗人員必須經過專業考試,取得證照才能進行檢查工作,他們以銳眼,以及水份測試計、容重檢測器、pH值檢測劑等工具,從蛛絲馬跡找出害米品質不佳的「兇手」,確保公糧安全。以下逐一介紹檢驗五大步驟。

一、 米刺採樣、均分,確保取樣有代表性

鈍鈍的頭、尖尖的尾巴,這是米穀檢查人員第一個使用的工具「6號米刺」,主要用於刺穿糧袋、取出樣本。別小看取樣的工作,雖然繁瑣細碎,但要能取出最均勻、最能代表糧袋、糧倉中米品質的情況,端賴取樣是否具代表性。

農委會農糧署糧食產業組糧食經營科長宋鴻宜說,「考量取樣的均勻度,在米袋左右二側10公分處最合適,」宛若一位辦案老道的偵探。而一般現場稽查時,要抽驗糧倉袋數的1/3,換算下來從幾百袋到上千袋都有。

而為數龐大的樣本又得交由「均分器」,利用一致的重力加速度,將樣本通過均分器內38個溝槽、分成2份,確保樣本不是「隨意亂分」。

二、水分是頭號兇手,因此要確保水分含量降至13%

由於從農民採收到的稻穀含有28到32%的水分,因此稱做「濕穀」;而水分是造成米品質不佳的頭號兇手,易引起發霉或發芽,因此要烘乾成「乾穀」。而以講求保存久、品質穩定的戰備儲糧,通常都會要求水分含量降低到13%。

而乾穀為求保存,仍會帶有外殼,因此檢驗水分含量時,水分測試計得先將外殼粉碎,藉由測定電阻來計算樣本的水分含量。

「為了攜帶方便,我們會用這台小型的水分測試計,連做3次取平均值。如果在實驗室,會用『單粒水分測試計』,能一次計算50粒的稻穀水分含量,相當方便。」

三、容重測試,找出空包彈比例

水稻若生病或營養不良,就會長出「空包彈」,僅憑肉眼無法判定,因此需要依靠容重測試來掌握樣本的飽滿程度。

容重測試相當簡單,只要先將儀器校準好後,將1公升的稻穀傾入漏斗中,盛於依標準檢驗局制定的容器中,再換算重量和容積得比值,重複施做3次。

「一般而言,稉穀容重量須達530公克/公升、秈穀達490公克/公升,現在示範的609公克/公升,代表它的充實程度很足夠。」

四、測酸鹼程度,逮出不新鮮的米穀

由於稻穀放置越久,脂肪和蛋白質會轉為小分子的脂肪酸和胺基酸,導致酸鹼程度會從弱鹼逐步偏向微酸,因此酸鹼程度也成為米品質的「線索」,作為判斷新鮮與否的標準。

實作時會先經由隨身攜帶的小型礱穀機、精米機將稻殼、糠層去除,再將3公克的白米樣本置入化學試劑中,搖混5次後的顏色變化,對照參考表格判定酸鹼值,再連做3次取平均值。

「我們對不同時期的稻穀有不同的標準,像當期收購進來要在pH值6.7以上,前一期則為pH值6.5以上。」

-660x495.jpg)

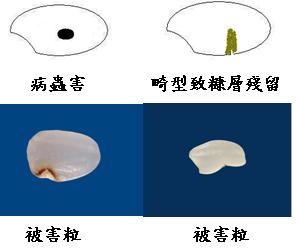

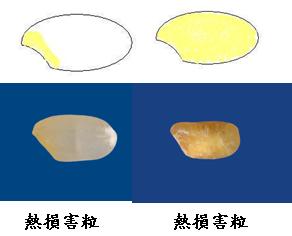

五、眼力大考驗:品質檢驗和立即判定

這是米穀品質檢測中最為困難的工作,不只考驗檢測員的眼力,更考驗經驗。

一般情況下,米穀檢驗員會將25公克的樣本攤於純黑色檢驗分板板中,將不合格的異樣米以鑷子挑出。

-660x440.jpg)

像是受蟲害蛀蝕的「被害米」、搶收下來的「未熟米」、有發芽的「發芽米」、混有稉米、秈米的「異形米」等,計算異樣米佔樣本重的比例,再依CNS國家標準判定其為一等、二等、三等米。

若時間不足,則須倒入更小的黑色米盤中,直接以目視的方式進行立即判定。雖然聽起來很「直覺」、「不科學」,因此米穀檢驗員的證照評測中,對於立即判定的能力要求相當講究。

「考試的時候會有10盤米,要在短短幾秒的時間內判定合格與否,如果不合格還要說明是被害米過多,或是熱損害粒超標,全數答對才能合格,相當嚴格。」而即便考過,米穀檢驗員還須定期在職進修,確保檢驗能力和判定標準具一致性。

目前我國共有2000多人持有米穀檢驗員的執照,多數為農糧署人員、農會、糧食業者的品管人員;但每天仍平均有60多名農糧署及分署在進行稽查、複查工作。如果稽查結果不合格,宋鴻宜說會依照和倉儲業者簽訂的契約,要求業者在一定期限內重新加工。

無論是水份測試計、容重檢測器、pH值檢測劑,或甚至是檢驗員的「眼」,都是為了從蛛絲馬跡中,找出害米品質不佳的「兇手」,進而確保戰備公糧的安全。

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)