苗栗縣5所偏鄉學校廢校再度引起全國對偏鄉學校裁併的關注,近年許多偏鄉小校紛紛開辦食農、生態課程來吸引都市家長,希望拉高學童人數、躲過裁併門檻;然而在農村人口持續外流的現實下,「以拖待變」能撐多久,答案並不樂觀。

在彰化縣推動蒙特梭利教學法17年、苗圃蒙氏中小學校長梅世傑觀察,偏鄉農村學校多數瀰漫終將裁併的失敗宿命氣氛,看不到未來,人當然會選擇離開。他認為,如能透過混齡教育、與生活連結,不但可解決教學資源問題,也才能讓人留下來,「只有透過教育,幫助孩子對農村產生情感,才能為農村帶來新的希望。」

鄉下學校瀰漫失敗或待退氣氛

鐵皮工廠、深咖啡色水溝,還有散落在四周的一塊塊稻田,這是彰化最普遍的風景。不過來到彰化、秀水、花壇三鄉鎮的交界處,則會在一群鐵皮工廠中發現一片綠洲花園,這便是苗圃蒙特梭利中小學(簡稱苗圃小學))。

苗圃小學是採「蒙特梭利教學法」(註),來自美國的梅世傑(Rober William Major),和王汝內在1999年所經營的1到3年級混齡教育班級,曾經是全台第一家蒙氏國小。如今不只學校健在,招生年級更擴及到12年級(高三)。17年來,蒙氏教學法不只在彰化縣紮根,更為農業、偏鄉小學帶來一線生機。

「很多偏鄉的校長和教師,要不是沒有機會離開,就是等待退休。」梅世傑說,除了以熱忱為導向的教育者外,離不開的教師無心教學,而待退的人更抱持多一事不如少一事的態度,「怎麼會有希望?怎麼會帶來創新?」

曾至偏鄉協助閱讀工作,現為苗圃培訓種子教師的鄭芳瑜說,偏鄉學校的確依人數、資源多寡而有不同氣氛,在極度缺乏資源、典型人口外流農村長大的孩子,對未來的想像,便是要離開到外地升學,而教師則焦慮於裁校後又該何去何從。

梅世傑觀察,無論學校、家庭或整體社會,都視教育為離開惡劣環境、向社會上層流動的工具,「所以我一點也不意外鄉下人口越來越少,因為學生就是這樣被教育的,對地方也沒有情感連結。」

對農村產生連結才不會離開

梅世傑認為,要讓學生願意留在地方,就要建立和生活的連結,無論是透過引導者和教材掌握抽象知識,例如魚類、動物、植物,再到生活場域中尋找實體;或反過來先由觀察實體而連結教材知識,教學現場就是孩子自身的生活圈,不會侷限於硬體教室中。

苗圃小學在2005年起成立洋仔厝溪河川巡守隊,年年都有各種由孩子主導的活動,不只是單純撿拾垃圾,還會主動思考為何環境變糟、過去的面貌、有哪些原生植物、可以採取哪些行動讓她更好等,甚至是否要對偷排電鍍廢水採取行動,改變彰化「最普遍的風景」。

例如每年12月28日是苗圃學園展現關懷彰化家園的日子,事前學生會透過實地觀察,了解洋仔圳溪的舊有生態、和地方社區的關係,摸索可以做的整治工作,而非透過「學習單」來了解生態環境教育,每年春分後,苗圃的孩子便開始製作小船,並在福寶濕地放船,既是新的一年,也讓孩子觀察潮汐、認識彰化。

梅世傑說,當孩子把社區、環境當作自己家,「就產生連結,不會想要離開,不會有人希望自己的家裡又髒又臭。」

混齡教學解決教學人力問題

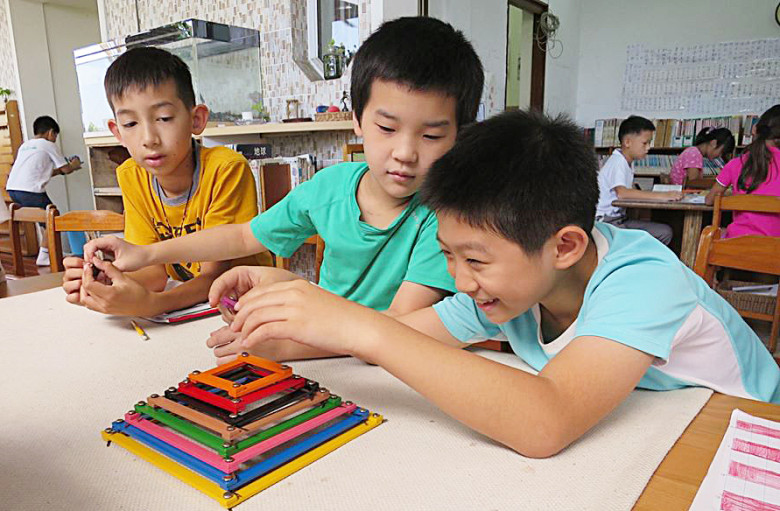

王汝內說,蒙氏教學法主張混齡教學,因此相當適合少子化的農村學校,不同年紀學生混和編班,不但可解決教學人力配置,也對學習有幫助。混齡環境也讓孩子學習群體生活,直接到苗圃教學現場觀察,會發現這裡沒有站在講台的老師、沒有統一制式的課本和學習單,孩子可以自主決定學習內容,輕鬆自在的環境讓刻板印象的學校富有「家」味。

她認為,當孩子能視農村為「家」,甚至為了與大自然和諧共存而希望為農村採取實際行動、帶來改變,這便是翻轉農村的希望。

新聞辭典:蒙特梭利教學法

蒙特梭利教學是由義大利女醫師蒙特梭利(Maria Montessori)在20世紀初時創立,主張反對傳統以一位教師帶領全部學生,讓學生淪為被動接受訊息的角色;反倒是視孩子為一獨立個體,在以自主嘗試、學習為主,成人「引導者」(guide)和專門化的教材為輔的情形下,自主學習、重新檢視成果到最後獲得成就感,不再有傳統打分數、直接給標準答案的的做法。

更多蒙特梭利教學法精神可至苗圃蒙特梭利中小學查詢,而目前全台為蒙氏教學法的中小學,為自學機構,而彰化縣管嶼國小也和苗圃學園合作,將在新學期開設混齡的蒙氏教學班。

請縣長教育勿逆向操作,殺雞取蛋填飽你縣財政困窘,將來你會成苗栗教育罪人。