農村再生的新想像:打開農場大門,提供社會服務

自第二次世界大戰結束以來,歐洲農業革命應勢興起,專業化的大型農業取代傳統小而美的農耕社會,大規模單一種植的集約生產模式,迅速提升作物生產率,卻也過度依賴農藥和化肥,遺留生產過剩、環境破壞、過度專業化等問題,歐盟國家意識到農業是國民健康的守護者,農村發展不再只是狹義的農業生產,重視鄉村是國家社會文化的資產,應當綜合考量鄉村與農業、社會、歷史、文化、自然環境、生態復育、國民健康的整體發展。

在歐洲人口密度低的鄉村地區,與世界各國一樣,面臨著農業蕭條的危機,人口老化、休耕、廢耕、農村存廢等都是重要議題,如何維持農業生產系統、開創農村新的工作機會、改善鄉村生活環境與經濟、文化條件,促進城鄉發展機會均等,避免鄉村人口流失,需要在人類、地球和繁榮的價值觀之間,尋求更好的平衡點。

Social Farming(社會性農業)的概念就是在這樣的背景脈絡下,逐漸形成。社會性農業的理念期待運用既有的農業系統、在地鄉村資源,透過創新的合作模式,讓農村與外界建立新形態的合作關係,藉此銜接城市與鄉村的距離,提高鄉村地區的生活質量,以求為沒落中的鄉村經營模式提供解決方案。

托斯卡尼,歐洲社會性農業的先鋒

義大利的托斯卡尼(Tuscany)是歐洲率先推動社會性農業的起源地之一。風光明媚的農業大區托斯卡尼與所有歐洲鄉村一樣,面臨了農業式微、勞動人口不足、農村轉型等難題,當地關心農業發展的民間組織認為農村再生不宜過度簡化思考,農村轉型不應只強調觀光、食農、環境教育才是唯一選擇。

他們認為托斯卡尼最珍貴的鄉村特色就在集體學習的多元價值觀,這樣的美德自中古世紀以來維持至今,農村(農場)除了農產品供應,早期人們透過集體參與,由農村照顧日常生活所需,農村兼備了教育、雇用、休憩、社區互助、健康照顧等多功能特色。

而今因工業過度發展而受到破壞的農村,農村與社會不再團結,未來的農村將朝向甚麼樣的方向發展?可以如何融合傳統與創新,來賦予現代農村一個新角色?可以提供哪些社會性服務,重拾與社會大眾緊密連結的關係?

為了回應人口老化、失業人口、特殊族群聘僱、身心復健、治療等社會需求,托斯卡尼農業創新服務局(ARSIA)在2003年開始宣導Social Farming計畫,倡議新農村朝向社會性農業服務之理念,由地方政府鼓勵農民對外開放農場,活化農場的服務內容,並給予加入社會性農業的農場鼓勵措施。

這項倡議在義大利執行得非常成功,Social Farming宛若新的羅馬競技場,吸引無數關心農業多元發展之有心人士的投入,Social Farming在全歐發酵升溫,短時間內約莫成立了100多個社會性農業組織,各國組織透過網絡平台串連,熱絡辯論社會性農業如何因應不同國情,在歐洲各國發展出諸多的可能性。

ARSIA亦與七所大學研究中心合作,在歐盟委員會科學與技術研究計劃中,選定Social Farming為子研究計劃,該計劃名為「SOFAR Project」(Social Services on Multifunctional Farms),於2006年起連續30個月資助約七個國家推動社會性農業,並進行長期的科學實證研究,以為Social Farming提出政策性策略方針的基礎。

Social Farming的意涵

在歐洲,社會性農業儼然成了新興話題,既傳統,又創新。在現代化農業興起、公共福利實施之前,傳統鄉村社會本來就已經具備社區自助網絡的功能,而今社會性農業重新強調此項傳統,並給予創新性的重大改革,無論是農民、農民組織、社區工作者、社福機構、養護或醫療組織等,都對社會性農業所能提供的多功能服務抱持相當高度的討論。

社會性農業具備社會企業的核心精神,涵括兩個重要的概念:

▪ 創造農業的多功能運用價值

▪ 以農場為社區健康照護的基地

參加社會性農業的農場,並非一般定義的庇護農場,它是以家庭農場為單位,將家庭農場的日常活動視為社會支持服務的一種形式。它依然是典型的工作場所,強調作物生產與銷售,所提供的是一個非臨床的環境場域,讓有需要維持或改善健康情況的人們,藉由農場活動來獲得助益。

這樣的模式鼓勵農民開放農場,重新連結當地社區或機構,讓農場在社會支持體系中扮演角色,兼顧教育、休憩、食農、社區、雇用、健康、治療或療癒等有助於社會融合的資源整合。

關於社會性農業的一般性定義,目前歐盟各國在操作及形式上,尚未達成一致性的共識,不變的共同信念是支持農業所代表的社會性目標,旨在維護人們的身心靈健康福祉,服務對象包括兒童、青少年、老人、身心障礙者、失業者、更生人、物質成癮患者、弱勢婦女、移民等,

無論是否由農民或是當地社區組織共同合作,目標均在創造更好的生活質量,協助所有需要被幫助者融入社會生活環境,它屬於照護性的農業,更是預防醫學的一環,被囊括在綠色照護(Green Care)的架構之下。

以全新角度規劃農村再生與資源運用

社會性農業連結了農業和社會這兩個世界,以全新的角度來規劃農村再生和農業資源運用,它可以被看做是社會創新的過程,對服務使用者來說,可以獲得自信、教育、就業機會、社會包容及療癒等助益;而在城鄉關係上,社會性農業可以刺激新的農村經濟學,改善農村社會資本,刺激鄉村社區活力再現。

對農民而言,可以如何從社會性農業受益?農民可以利用本身的農業技術、農場資源來增加收入,並擴大個人及農場的社會參與性,強化農場的社會形象;社會服務機構則可以有機會與農民合作,多了服務項目的選擇,替服務使用者設計以個人為本的服務計畫內容。

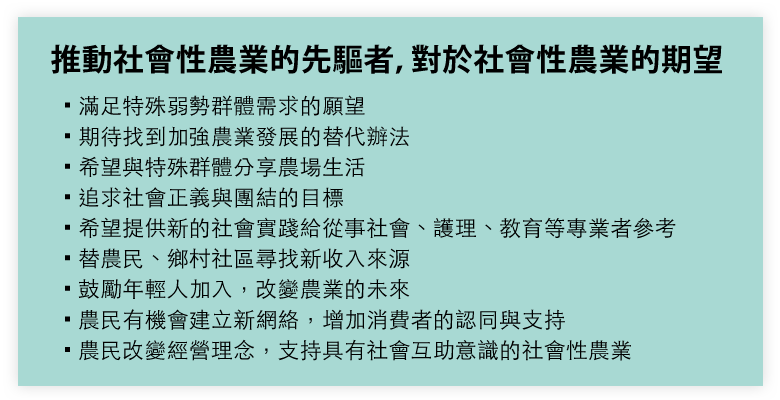

社會性農業強調農民的自願性,加入者通常具有強烈的倫理觀念,有改善社會的動機,也同時提供農民、社區與民眾的集體學習機會,鼓勵自下而上的主動式參與,期待累積在地經驗,進而形成政策建議的實力,向地方政府或中央提出制定地方或國家層級的法律或政策,支持社會性農業朝往永續發展。

閱讀【社會性農業 】系列文章,請點選這裡

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助 人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

-293x293.jpg)