空污問題未解,環團甚至以藍與黑來諷刺南北空氣品質差異,為透析細懸浮微粒(PM2.5)來源,環保署連續兩年收集中部地區監測站和電廠等樣本,發現硫酸鹽、硝酸鹽和二次有機碳分別佔整體細懸浮微粒的兩成上下,其中又以硝酸鹽的濃度增加最為顯著;為提升空氣品質,環署則祭出加強管制電廠設施、港區船舶廢氣排放管理等手段,盼有效緩解PM2.5困境。

PM2.5來源,硝酸鹽濃度增加明顯

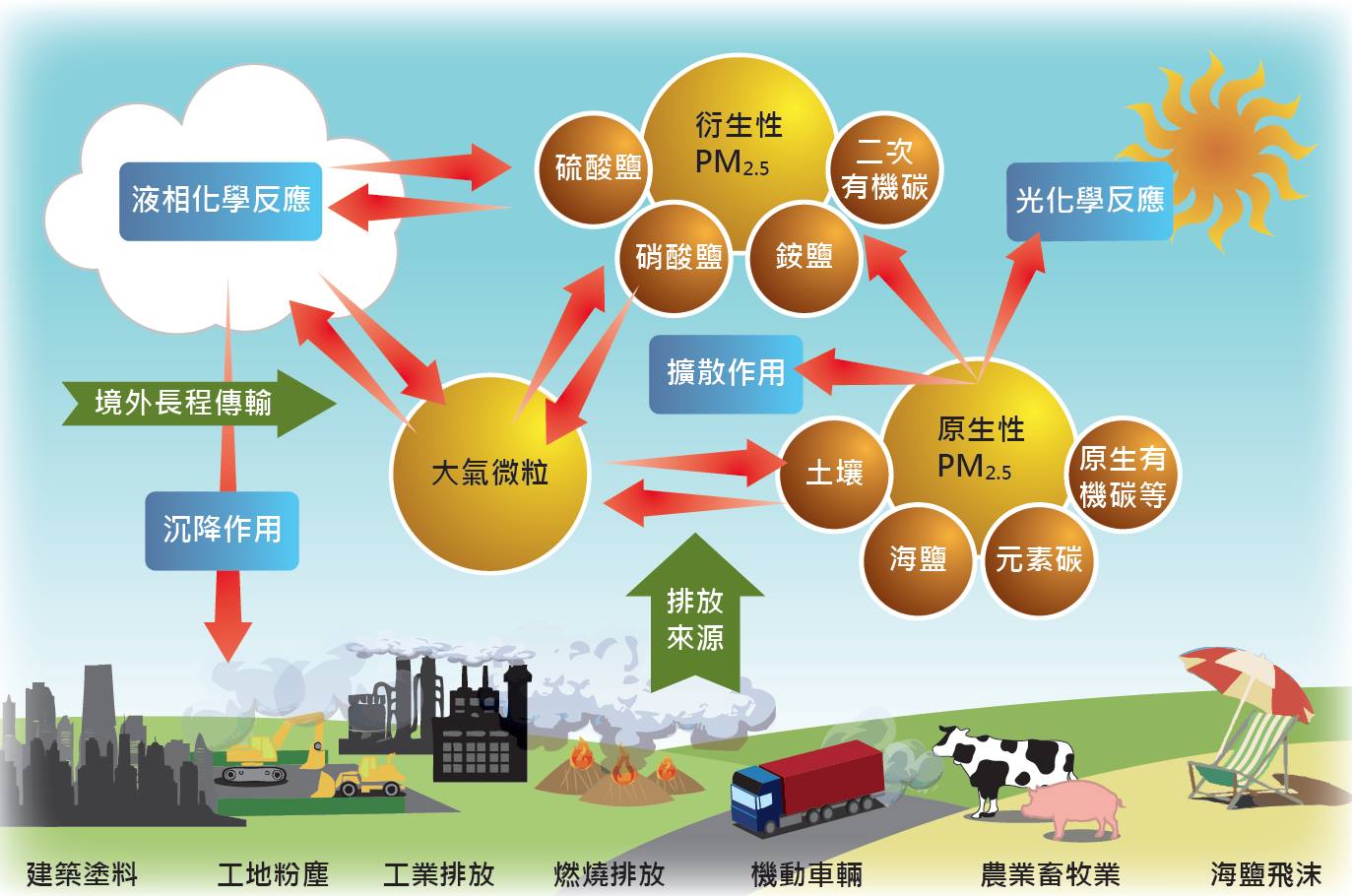

環保署空管處長蔡鴻德指出,PM2.5的來源分為原生性的有機碳、土壤和海鹽等,另外還有衍生性的硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽和二次有機碳,此次環保署從衍生性的汙染源著手,分別在105年和106年秋冬,利用碳同位素分析技術來鑑識彰化、雲林、南投及嘉義地區等,9個空氣品質監測站所採集的134個大氣細懸浮微粒樣品,另外也針對12個燃煤電廠煙囪進行採集。

針對分析結果,蔡鴻德表示,燃燒化石燃料與非化石燃料所生成的含碳微粒,占整體細懸浮微粒質量的15-20 %、硫酸鹽20%、硝酸鹽則占23%;其中,化石燃料來源為工業及交通工具,非化石燃料來源以燃燒農業廢棄物和生活垃圾為主,佔PM2.5質量兩成的硫酸鹽,是來自輕油煉解廠及燃煤電廠的煙囪排氣,而濃度增加最明顯的硝酸鹽,則是經由光化學反應所衍生的二次污染物,必須從氮氧化物及揮發性有機物等前驅污染物的減量著手。

減少工業排放酸性污染、港區船舶也要納入管制

為分別從各個環節中進行管制,除了針對燃氣電廠加徵空汙費外,環保署也強調會與經濟部合作,強制廠商升級集塵設備,例如將現有的乾式集塵改為濕式靜電集塵器或管束式集塵器等,另外也會逐步讓石油焦等燃料退場,改採燃氣或煙煤來替代,好減少來自工業排放的酸性液滴和重金屬等空氣污染物。

此外,蔡鴻德也指出,港區船舶也排放不少硫酸鹽和二氧化硫,將是下一階段管制的目標,會透過修法讓進出台灣的國際船隻使用低硫燃油、並加徵空汙費等作法,這部分會再與交通部協商。至於露天燃燒稻草等習慣,也已經與農委會達成共識,建立稻草消耗管道,並補助腐化菌使用以增加稻米產值,好降低空氣污染對民眾的健康衝擊。