國際間評估減碳作為的《氣候變遷績效指標》昨(8)公布,我國排名倒數第6、比中國還落後。對此環保署解釋,毀損林地的計分「不明原因遭腰斬」,且年中的政策宣誓、《溫室氣體減量及管理法》都未計入,不能反應台灣在減碳工作的努力。

不過學者直言,毀損林地的計分並不高,重點在於改變我國能源結構、提倡再生能源,才有助於拉高我國的計分排名。

減碳指標排名差,環保署:因毀林排碳計分腰斬,拉低分數

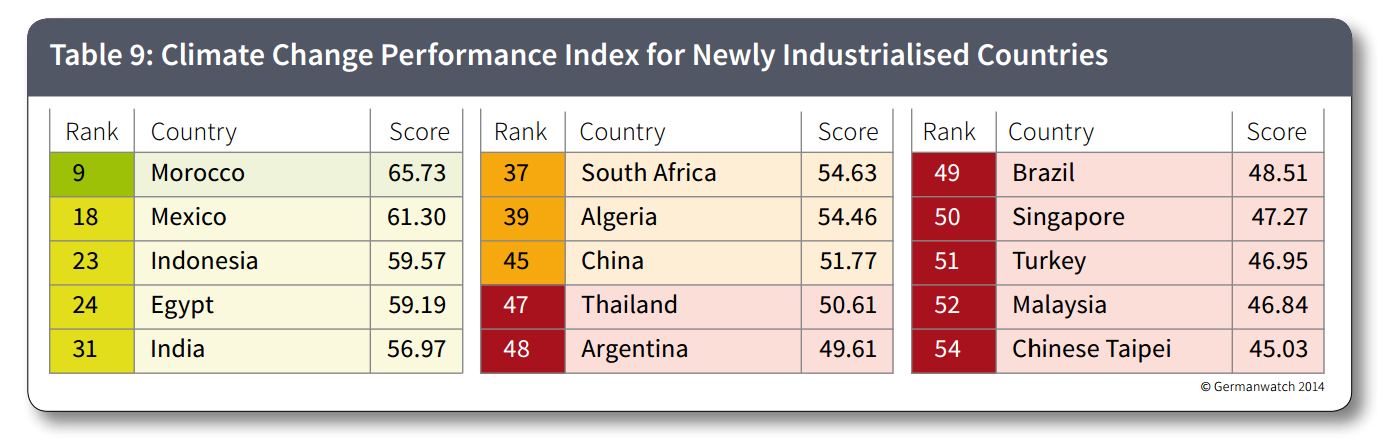

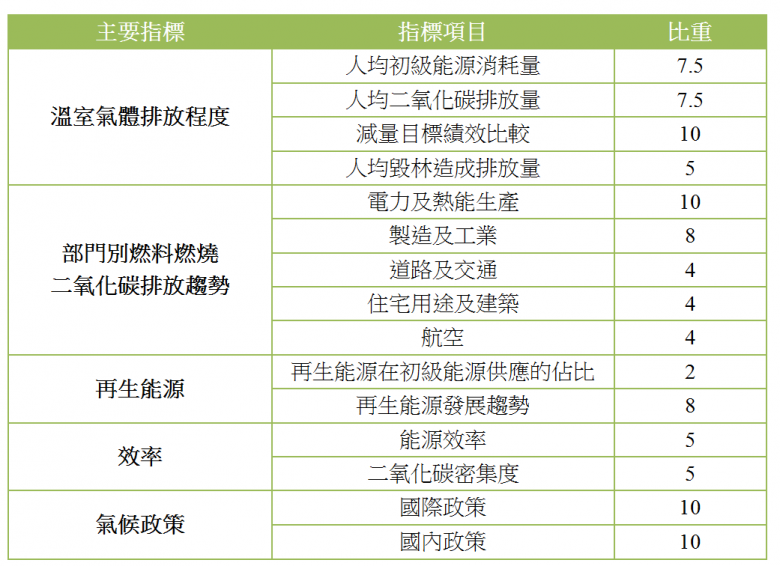

德國看守協會(Germanwatch)和歐洲氣候行動網(Climate Action Network Europe)在每年12月都會公布《氣候變遷績效指標》(CCPI)指標,該指標評比各國溫室氣體排放程度、再生能源、使用效率、氣候政策及部門別燃料燃燒二氧化碳趨勢,是國際間評估各國對減碳作為的重要指標。

今年計算的58個國家中,我國位列52名,滿分100分得分中也僅有45.45分;雖然名次、分數都較過去微幅進步,卻仍被指標列為對減碳工作「非常糟糕(Very Poor)」的國家。

作為減碳工作的主管單位,環保署主任秘書謝燕儒說,是因為其中一項指標「人均毀林造成排放量」因「不明原因」造成得分遭腰斬,才拉低我國排名,亦即,其他國家因遊戲規則改變排名往上提升,才造成台灣排名落後。

農委會森林企劃組長黃麗萍解釋,人均毀林是指因農耕、燒墾造成森林破壞,再換算成碳排放量,「但在台灣這樣的墾作方式並不常見,」而且我國今年森林森林覆蓋率由58%提升到60%,「得分卻遭到腰斬,不明白計分原因,需要再進一步了解。」

《溫管法》和政策宣示未採納,指標未能反應我國努力

謝燕儒更表示,今年的CCPI並沒有將年中三讀通過的《溫室氣體減量及管理法》(簡稱《溫管法》)和「國家自訂預期貢獻」(INDC)納入計算,「這樣並不公平。」

INDC是我國根據聯合國氣候變化綱要公約宣布的減碳願景。根據環保署估計,我國2030年溫室氣體排放會達428萬公噸;但如果落實減碳作為,將可望降至約240萬公噸。屆至2050時,溫室氣體排放量更要降至2005年的一半。

經濟部永續發展組科長王義基則說,目前《溫管法》已經三讀通過,待其相關子法通過後,可望協助石化、鋼鐵、造紙、紡織等高耗能產業轉型,「看是不是能改拉管線、用天然氣,不再使用煤礦燃燒,」但他也強調「還是要考量管線成本。」

學者:毀林計分低非低分原因,能源結構轉型才是重點

對於環保署的說詞,台灣大學社會科學院社會與政策研究中心主任周桂田直言,森林分數只佔5%,不會是名次落後的重點;而《溫管法》、INDC未計入確實有影響,但「重點還是在我們的能源結構。」

周桂田解釋,CCPI有一大項專門計算製造業、交通、航空、電力的排碳量,目前我國能以燃煤的火力發電為主,加上對進口能源的依賴、少發展再生能源,才導致名次排名低落。

從數據來看,台灣人均年碳排放量達10.9萬噸,在全球1000萬人口以上的國家,排碳量相當驚人,「難怪會被歐盟盯上。」

台、韓、星能源依賴進口,導致名次不如印度、印尼

另外這份報告中,同處亞洲的韓國、新加坡名次都居我國之後,而中國則居47名,表現較我國優異。

環保署溫檢管控室技正陳宜佳解釋,中國近年積極投資再生能源,加上政策減少煤炭使用而受評比單位肯定,但其名次較去年其實降低2名;韓國、新加坡也因能源長期依賴進口,拉低得分和排名。

另外,若依新興國家的族群來看,摩洛哥、印度、印尼都被評為「好(Good)」或「適中(Moderate)」。陳宜佳則表示,印尼、印度即便總排碳量大,但因人口數龐大,「一平均下來得分便低,因此排名較前面。」不過她說更細部的原因仍待有更多資料才能解釋。

-293x293.jpg)