拯救瀕危植物,植物園、林場、高中校園都成為保育園!農委會林試所昨(4)日宣告,加強台灣受威脅物種遷地保存的「國家植物園方舟」計畫正式啟動,國內6座植物園與各地保種中心、林場、農場、特生中心以及離島的蘭嶼高中合作,提供國內特稀有植物作為棲身之所。

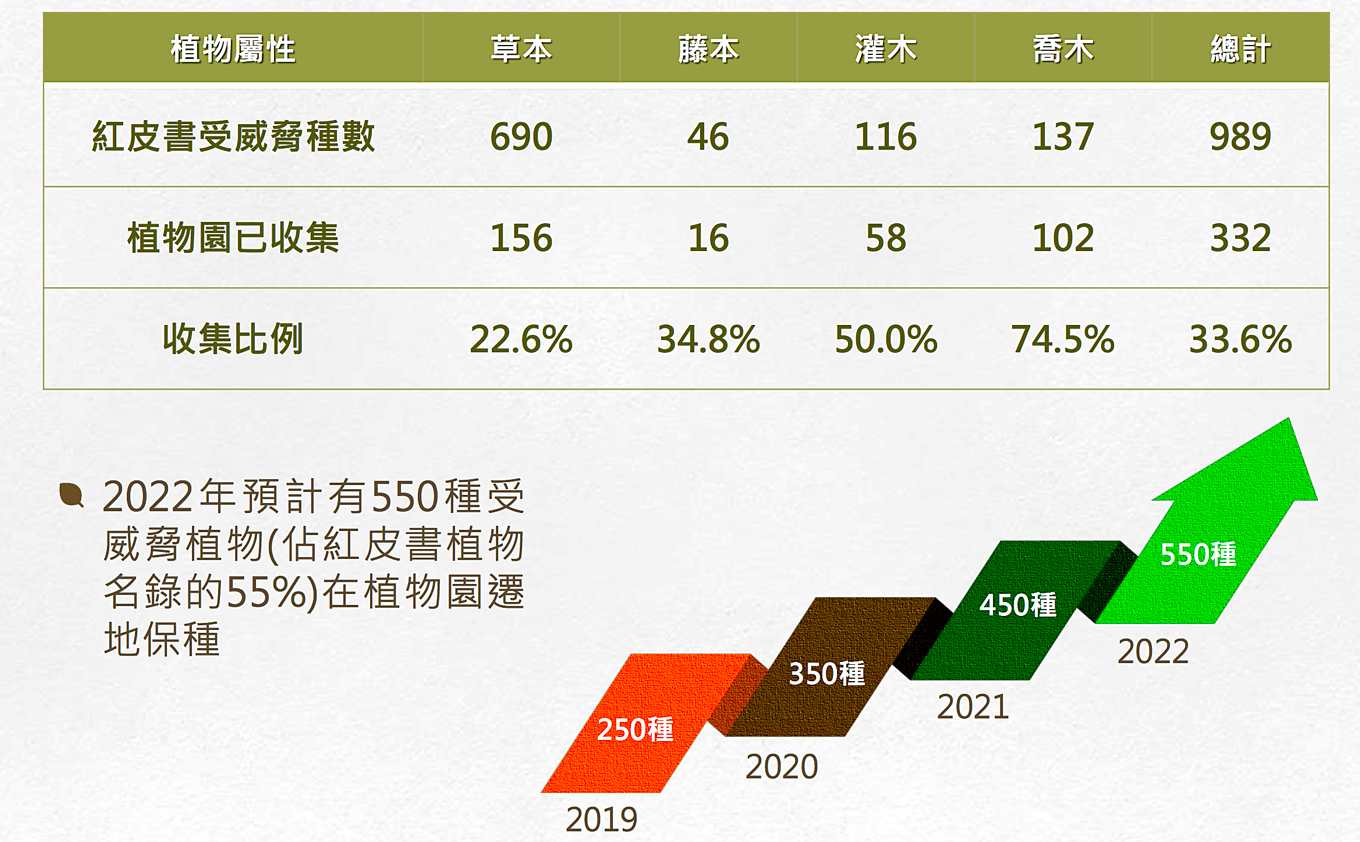

國家植物園方舟計畫為期4年,自108年至111年,每年預算約9千多萬,總計4億,由林試所跨部會協調運作,臺灣原生植物約5000種,其中1052種為特有種,針對《2017臺灣維管束植物紅皮書名錄》中點名的989種受威脅植物,特別是不在保護區或國有林地範圍內的110種高風險植物,將依照植物科別分配到不同植物園或合作單位,各單位去蒐集植物樣本做保種,期望在4年內將50-55%的受威脅植物納入保種。

植物保育不在象牙塔,在大家的生活裡

國際植物園聯盟(BGCI)訂定的「全球植物保育戰略2020」計畫中,目標為:至少75%受威脅物種執行遷地保育。臺灣身為BGCI保育成員之一,以保存500種受威脅的原生植物、保種率約55%為目標,而目前達成進度為22%。

林試所所長張彬說明,目前植物園已經收集到了332種,未來國內6座植物園除了保存植物外,會發展不同特色及任務,例如:台北植物園區定位為都會型植物園,功能為植物展示及教育解說;蓮華池藥用植物園區則做原生藥用植物的歷史解說、種原保存與收集。

除了保育這些受威脅物種,張彬提到會篩選合適種類園藝化,馴化後繁殖做園藝推廣,而為了凸顯台北植物園在計畫中的展示功能,也與田中央聯合事務所合作設計溫室。其他非植物園的合作單位,則以保育促進其他功能,例如蘭嶼高中,則透過在地社群參與保種工作,夠過保育帶來教育、文化等附加價值,使民眾願意參與。

正在方舟上的植物:桃園石龍尾、琉球暗羅等

搭上方舟的第一批植物,要屬桃園石龍尾,桃園石龍尾是台灣特有種,分布在桃園龍潭郊區的濕地,但近年來因為人為活動,許多濕地環境紛紛受損,桃園石龍尾的原生棲地被破壞,導致野生族群遭到滅絕,目前台北植物園中仍保有桃園石龍尾的野外採集個體,現場也展示了目前保存的植株。

僅在蘭嶼和日本少數地區出現的琉球暗羅,被發現時僅剩為數不多的植株和果實,與蘭嶼高中及當地部落合作,進行保種復育工作;台灣原生特有種的烏來杜鵑,是唯一低海拔河岸型杜鵑,翡翠水庫興建後,棲地被淹沒,近年來在植物園內復育有成,陸續帶回野外回植,民國91年時成功從珍稀植物名單上解除。

具有觀賞價值的植物如:台東火刺木,原生於花東河岸多時地區,近年來因為河床疏濬、園藝採集,導致原生族群越來越少,目前正在復育;數量稀少的水社野牡丹,則僅在日月潭一帶海拔500-700公尺處出現,棣慕華鳳仙花只分布在觀霧一帶,目前在臺大山地實驗農場撒佈種子,生長適應良好。

節能環保的植物新聚落

建築師黃聲遠在設計上,利用玻璃罩、光線控制等營造不同海拔的環境,用不同環境營造的溫室群呈現植物聚落,作為國家植物的展演舞台。

黃聲遠提到,台灣較熱,但溫室需要維持高光照及低溫,因此本次使用的雙層的Low-E低輻射玻璃,高海拔空間的溫室內有溫控,本身結構並無混凝土,此外還設有水牆,風吹過時可為室內降溫,甚至屋頂還可以調整光照,預算約9千多萬,預計明年初開始動工,2年內完工。

分秒必爭,趕在滅亡前的保育

合作單位之一的特生中心副主任林旭宏,說明實際運作方式,特生中心被分配到的植物為莎草科、禾本科及苔蘚,先依照紅皮書中點名的受威脅植物,到現場採集,採集種子或是植株部位後,回到特生中心,依照其生長環境分類到高海拔、中海拔、低海拔的保存空間中。

採集後,特生中心會將種原或採集部位保存,以組織培養或是種子繁殖的方式,讓這些受威脅植物繁殖擴大族群,使植物數量脫離受威脅範圍後,再行評估是否園藝化。特生中心研究人員說:「被分配到禾本科,很難園藝化,因為大多數長得跟野草一樣。」

對於操作上的困難,特生中心提到,禾本科種子保存不易,需要常常更新,因此並不是一次採集便能完成,此外,苔蘚也需要保存,因沒有維管束,並未被列入紅皮書,但仍需到高山上盡可能採集,因為若是列入紅皮書才做採集,有些受威脅品種可能會在列入前就滅亡了。

是否可能園藝化?董景生:需做細緻保種規劃

受威脅植物復育後,有機會園藝化,是否也有可能進入一般大眾的庭院或花台呢?對此,執行本計畫的林試所植物園組長董景生表示:「有機會,所以現在保種規劃要有更細緻的考量。」

董景生說明,珍稀植物園藝化之前,若無配套規劃,可能會因市場價值高而過度採集,導致族群數量更稀少。董景生說明,目前全世界重視的是如何讓在地居民參與保育,必須考量有二,其一是種原不可混淆,其二是能否讓在地居民做區域性推廣。

種原不可混淆,意即為當地特有種基因不可流傳到較遙遠的區域,例如北部的基因不能跑到南部,特別是在園藝上選育可推廣的優良品種,會導致原生種基因窄化。此外還必須考慮適地適種,不見得住家能夠營造出符合稀有植物的生長環境。

針對在地居民做區域性推廣,例如:中南美洲學術單位教導社區婦孺, 種植出產稀有植物, 以改善社區居民生活,也因此林試所並不希望國內遍地充斥「植物獵人」(採集稀有植物的人)。董景生表示,理想情況是社區或學校,在政府部門整合下,遵守一定的道德規範,採集後以社區或學校的名義做推廣。

農地即棲地,今日受威脅植物,可能是明日經濟作物

農委會主委陳吉仲認為,農業和保育密不可分,農地除了扮演生產糧食的功能,同時也是植物的棲息地,一旦棲地被破壞,植物保育受損,未來農地生產糧食也將受影響。

而農業部門若要進行植物保育,前提在於農地必須農用,以水稻為例,除了作為糧食,亦可涵養地下水源,作為生態棲地,僅以生產作物價值計算會低估其重要性,為落實農地農用,最快明年會開始對實際農用的農地做給付。

除了農地,陳吉仲提到,林務局目前正執行國土綠網計畫,調查國土上的生物多樣性,未來也會有生態給付,目前以石虎先開跑,之後會將調查結果完整公開,讓國人知道生物多樣性的價值。

國發會提供植物方舟計畫4億多的經費,陳吉仲強調,仍會繼續爭取經費,因為執行花費項目繁多,例如在保育區外的物種,若在私有土地上,便需要靠獎勵來鼓勵地主配合,而政府的預算分配取決於民意關注,呼籲關心植物保育的國人,讓更多人一同關注。

-293x293.jpg)