「魚兒魚兒水中游,游來游去樂悠悠~~」這首兒歌的音樂聲響起,大家腦中自然浮現水中魚群悠游的景象。可是,並不是所有的魚都會游來游去喔,至少海蝠魚就不會游,只會用胸鰭跟腹鰭當成腳來走路,「這種生物還不會滅絕也是很奇怪……」

開這玩笑的人正是海蝠魚專家、國立海洋生物博物館副研究員何宣慶,他是全世界唯一僅存的海蝠魚類群研究員,之前發表 7 個海蝠魚新種,今年又發表 5 個澳洲海蝠魚屬新種(註),連同前年年底發表的 2 個新種,全世界海蝠魚已經多達 22 種,其中有 14 個是何宣慶發表的新種。再加上鰻魚、鮟鱇魚以及其他科別的魚種,20 多年的研究生涯中,魚博士總共發表 121 個新魚種,可謂成就驚人。

另外在疫情期間,何宣慶飛抵澎湖,在捕撈的下雜魚中發現「橘斑無鰭蛇鰻」澎湖新魚種,此為全台第三次發現紀錄,有助學界進一步瞭解這類生物的生態習性。

為研究海蝠魚跑遍全台漁港,翻找下雜魚堆

何宣慶的學術養成從大學到博士班都在國立海洋大學完成,碩士班時他專門研究深海鮟鱇魚(頭上掛燈籠的那種魚),畢業時就發表2篇關於深海鮟鱇魚的論文,同時將台灣深海鮟鱇物種增加到 28 種,其中有 5 種是從未命名的新種。

進入博士班後,何宣慶選擇棘茄魚科的海蝠魚屬為主力研究領域,因為海蝠魚有許多待解決的困難問題,充滿挑戰性,同時,這種魚的模式標本分散世界各地,他可以名正言順遊歷各國自然博物館。

所謂「千里之行,始於足下」,何宣慶的海蝠魚研究,就從台灣開始。由於海蝠魚體型小又沒有食用價值,多半是漁船拖網打撈時順道拉起來的下雜魚,因此何宣慶跑遍全台灣的漁港和漁市,在下雜魚堆中翻找牠們的身影,找到後就設法比對文獻,檢驗 DNA,找出牠們的名字。凡文獻未記載者,可能就是新種,但要確認需要花很多時間,也可能被別人搶先一步,是一種努力卻不見得有收穫的工作。

.jpg)

分類研究吹毛求疵,命名新種有助海洋管理

魚種的分類研究講究吹毛求疵,研究者要五感全開,才能偵查到各種線索,繼往開來。

何宣慶提到,直至 1980 年代,台灣只有三種海蝠魚的紀錄,大家都不怎麼關心牠,也沒有人研究牠的分類與特性。博士班期間,他發現台灣過去慣稱的密星海蝠魚腹部有細刺,但他在英國自然史博物館看到模式標本沒有細刺,完全是不一樣的物種,直到他前往東京大學動物系標本館檢視後,才確認有細刺的物種應該是小林氏海蝠魚,台灣並沒有密星海蝠魚。

「可以糾正幾十年、甚至上百年的錯誤,是一件很重要的事。」何宣慶承先啟後,一次次用重要的研究成果,讓世人認識台灣。從最初的 6 種到今天的 22 種,2009 年之後的 14 種都是他發表的新種。雖然一般人看不出命名新種的用處,但海蝠魚對於研究海洋生物相以及生物地理具有指標性意義,有助漁業或保育管理。

與百年前博物學者相遇

生物學家非常看重模式標本(即發表新的物種時,需指定一些標本,代表此物種的型態特徵,做為檢證用),因此何宣慶有機會走訪世界各國自然博物館或大學裡的標本典藏,比對模式標本;當然,台灣存放的模式標本也會吸引世界各國的學者前來研究。

讓何宣慶印象深刻的是維也納自然歷史博物館,「那是一棟超過百年的建築,標本室裡的設備都是舊的,彷彿可以看到以前的學者就坐在同一個位子,用同一台顯微鏡看著同樣一隻魚。」

還有一次在法國自然史博物館的閣樓,「就是鐘樓怪人住的那一種」,何宣慶翻看一本古老文獻,上頭記錄一百多年前一場科學聚會中,主席宣讀某某人遠從印度寄來的論文,「昏暗的房間中點著油燈,生物學家人手一杯紅酒,上台報告的人沒有電腦,光是想像這些畫面,我就覺得很有感觸。」

何宣慶也曾至法國生物學大師喬治.居維葉 (Georges Cuvier) 的實驗室朝聖,兩層樓的建築古色古香,整面牆的抽屜裡放著各種生物標本。「他的鉛筆素描真是太漂亮了,把魚的每條肌肉都劃出來,我認為他不只是生物學家,還是藝術家!」

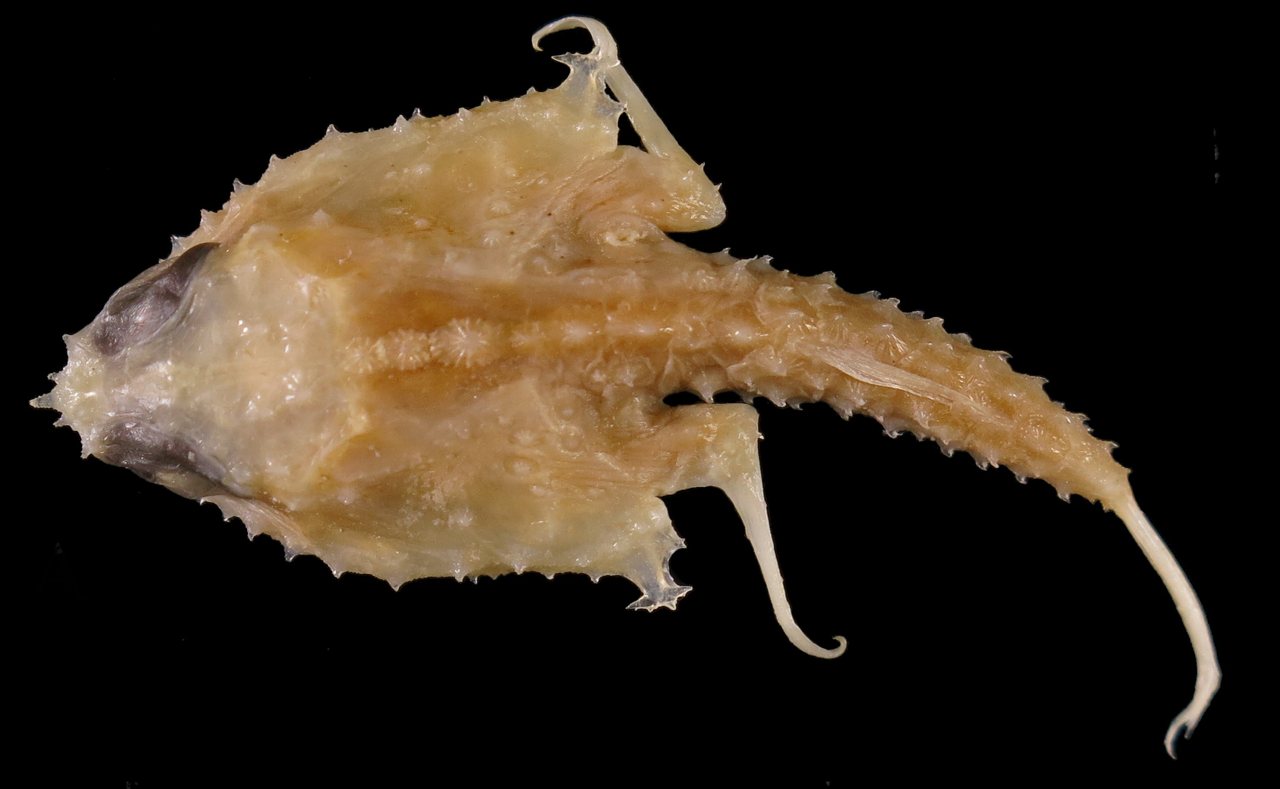

何宣慶發表的澳洲海蝠魚屬新種:M. tetrabulla、M. oculata、M. bulla、M. apis。

為了找魚,南北極都去過

何宣慶多次造訪世界各地的研究單位,但最特別的經驗當屬造訪南北極。

2012 年南極一個月、2014 年北極兩個月,何宣慶以「國立海洋生物博物館」台灣研究員身分,參與中國考察隊的「港澳台國際合作計畫」,和來自世界各國的研究員同船競爭。

「當時壓力真的很大,在所有國家精銳盡出的情況下,每天都要討論研究議題、接受別人的提問,真的很怕丟台灣人的臉。」他說。

極地研究有太多有趣的經驗,像是在冰層下採集,即便戴了手套,手伸入海水五秒鐘就會刺痛到難以忍受;或是研究船上沒有福馬林可以保存標本,只能用甲醛粉末土法煉鋼;再例如進入永晝圈後,永遠不知道海平面的那顆火球到底是日出還是夕陽;以及每隔一段時間就要調整手錶,因為研究船跨過經度,進入下一個時區。

.jpg)

命名最愛置入台灣,靈感也會來自卡通

一般人為孩子或寵物命名,常常傷透腦筋,何宣慶要為 121 個新魚種命名,靈感是從哪裡來呢?

何宣慶發表的第一個新深海魚種為「邵氏蟾鮟鱇 (Bufoceratias shaoi)」,這是為了感念他的恩師:中央研究院研究員邵廣昭。

檢視一百多年前菲律賓的樣本時,有一個幾乎只有花生莢大小的物種,可愛的模樣讓何宣慶童心大發,以日本卡通《借物少女艾莉緹》的主角命名為艾莉緹 (M. arrietty)。另一個法屬玻里尼西亞發現的小型海蝠魚身體覆有相當多的小細刺,摸起來就像天鵝絨一樣,與此物種初相識後,何宣慶就決心將它命名為天鵝絨 (M. velutina)。

何宣慶偶爾也會掛上台灣或 Formosa 的名牌,讓大家認識美麗的寶島。目前他以 Taiwan 或 Formosa 為名的魚超過 40 個種,包括「福爾摩沙夢鮟鱇 (Oneirodes formosanus) 」、「台灣海蝠魚 (M. formosa)」等,還有一些以台灣的鄉鎮都市為名。

知識來自累積,成功不必在我

一般研究都希望儘早找到答案,但生物分類學卻恰恰相反,答案提早現身,表示那個問題已經得到解答。「確認魚是不是新種時,愈是找不到答案,愈是令人興奮,因為代表答案還是開放的。」

如果研究半天,發現早就被別人命名過,難道不會很失望嗎?「年輕的時候會,覺得自己慢了一步,現在反而有種『原來如此』的感覺,謝謝別人解答了這個問題。」何宣慶說,「知識本來就是累積而來,要有成功不必在我的胸襟。」

何宣慶是全球重要魚類物種名錄網站「Eschmeyer’s Catalog of Fishes」百大排行榜中唯一的台灣學者,發表 108 種時曾名列第 82 名,如今已達 121 種,排名又往前推進多少呢?

其實那個排行榜已經不再更新,不過何宣慶也不在意,他說進入排行榜只是達到一個成就,但不能以它為目標。就像年輕時他很羨慕前輩可以發表百篇論文,但幾年前他為申請科技部計畫統計自己的論文,發現居然已經 103 篇了,後來他就不再關注數量(目前是 180 篇),反倒重視論文能否被同儕認可或廣泛應用。

「發表物種不是要讓大家來拍手,」這世界上多一個或少一個新種,對於絕大多數的人來說並沒有關係,但如果未能將這些生物適當地命名或釐清牠們之間的差異,牠們就不會受到任何保育評估或關注。「我是一個有求知慾的人,把不知道的東西弄清楚是一種興趣,讓人們可以認識牠們,或許就是我對人類自然史的一個貢獻吧。」

文明的污染已進入純淨的極地

也是因為去了極地採集樣本,何宣慶才知道因為洋流、大氣和地球自轉的關係,污染平均分散在世界各地,也來到純淨的極地,研究員在南極企鵝屍體上發現戴奧辛和有機汞,讓他非常震驚。

「再想遠一點,很多生物可能在我們還沒有機會認識之前,像是南美洲雨林、非洲內陸的生物,就已經因為污染的傳播而滅絕了。」帶著一種生物學家的傷感,何宣慶認為自己應該要更積極研究,加速這些生物被世人認識或保育的機會。

註: 何宣慶發表的澳洲海蝠魚屬新種為 M. apis、M. bulla、M. mcgroutheri、M. oculata、M. tetrabulla ,另外有菲律賓的 M. arrietty 、玻里尼西亞的 M. velutina、紐西蘭的 Malthopsis parva 和 Malthopsis asperata、索馬利亞的 Malthopsis retifera、南非的 Malthopsis austrafricana、坦桑尼亞的 Malthopsis bradburyae、台灣的 Malthopsis formosa 以及印度太平洋的 Malthopsis gigas。

延伸閱讀

以魚類命名榮耀台灣!何宣慶團隊再發表18個新種,福爾摩沙夢鮟鱇、海蝠魚全球唯一

讓全球看見Formosa!海生館何宣慶團隊發表20個鰻魚新種,台灣鰻魚多樣性全球居冠!