抓蟲也能抓到上國際版面!果實蠅每年造成台灣超過170億損失,台灣大學江昭皚教授團隊研發出「東方果實蠅生態監測與預警系統」,透過紅外線與網路傳輸,可以在十秒內精準預測果實蠅數量,英國BBC上個月特地以專文介紹這項獨步全球的發明, 美國、歐洲和科威特也來投石問路,台灣之光再添一樁。

紅外線監測加無線傳輸,十秒發警訊

彎著腰穿梭在芭樂園間,農友江再郎小心翼翼地察看一顆顆套著透明塑膠袋和網狀泡棉的芭樂,為了即將到來的夏天,他得要加強防禦果實蠅的「建築工事」,而懸掛在果樹一旁的黃色圓筒就是他的秘密武器。

打開蓋子,圓筒裡佈滿數十隻果實蠅的屍體,這是江再郎和台大生物產業機電工程系江昭皚教授合作的成果。

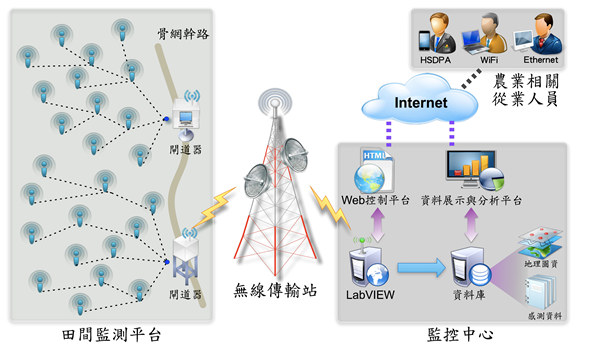

台大團隊在六年多前著手開發「東方果實蠅生態監測與預警系統」,結合無線感測器網路(WSN)、GSM無線傳輸技術和網際網路,在誘捕器中放入甲基丁香油吸引雄性果實蠅,利用紅外線計算飛入的果實蠅數量,資料會被放在百葉箱中的田間閘道器紀錄下來,分析後再傳輸到後端平台,如果每半小時飛入的果實蠅超過十隻,系統還會在第一時間發簡訊到農民的手機,提醒農民趕快採取行動。而且系統還配備太陽能板自力發電,農民唯一要做的就是把儀器插在田裡,等著收簡訊,簡單無門檻。(過程詳見文末圖片)

團隊成員林子翔表示,以往政府單位每十天才派人到田間計算果實蠅數量,等資料傳回分析發佈警訊,往往都是半個月之後的事,要是真有危害也早就來不及了。新的預警系統最快可在十秒內完成分析、發佈警戒,「花最多時間的反而是基地台傳送簡訊的速度。」這套系統的果實蠅計數準確率已經到達九成,預測和實際數量也可到達八成,配合中央氣象局的風速、風向、溫度等資訊,最久可以預測未來一週的果實蠅數量,對農民是一大福音。

這個獨步全球的發明連遠在千里之外的英國BBC記者都來台灣按讚,3月29日在科技版刊出大篇幅報導,以科技革命形容台灣農業,種芭樂種了40年的江再郎夫妻做夢也想不到一夕間會成為國際紅人,帶著質樸靦腆的笑容直說這都是台大團隊的功勞,不過一提起朋友寄來的新聞剪報,臉上又露出得意的笑容。然而不管媒體怎麼吹捧,他最在意的還是心愛的芭樂能不能順利成長。

廢棄休耕地成溫床,果實蠅農損百億

江再郎拿出手機,七手八腳地按著鍵盤,螢幕上跳出「蟲害爆發!!請進行處理。」的簡訊,雖然不諳高科技產品,但他仍然努力學習怎麼操作手機,因為「人家有心要幫忙,當然得全力配合!」江再郎曾在民國95年獲得神農獎肯定,關鍵在他勇於求新求變,小小四分多地就種了近十種芭樂,宛如一座「芭樂博物館」,四年前台大團隊來到彰化想要找農民進行田間試驗,他二話不說貢獻自己家的果園,因為他深知這些不到0.1公分的小小惡魔讓農民過得多麼「艱苦」。

這個時節,江再郎的芭樂園早已套滿了塑膠袋,偶爾發現幾顆芭樂上出現針孔般的小黑點,只得立刻拔下,一旁早已放著堆成小山的「受害者」。「現在果實蠅很厲害,連塑膠袋都能穿破。」他搖搖頭說,現在果實蠅都進化了,只要泡棉沒有從枝頭包住,果實蠅就會穿破塑膠袋在成熟的芭樂上產卵,辛苦了一整年,果實蠅一叮就化為烏有。

果實蠅自1911年在台灣攻城掠地,從此成為果農揮之不去的夢魘,芭樂、葡萄、柑橘等等果園都可見到他們的蹤跡,農委會動植物防疫檢疫局統計,台灣每年水果被害率平均在30%,損失超過170億,每年果樹開花一個月內農民就得趕緊套袋,否則全部的果實都會變成果實蠅下一代的溫床,然而另一位芭樂農江坤南說,資材加上人工費,四分多的果園就得花上5萬多元,有時價格不好連本錢都賠下去,「可是能怎麼辦,不套袋連一顆都沒有啊。」

「聽說日本讓公的果實蠅照光後就不能生」、「應該要研發讓母蠅不能生的藥」江再郎和農友熱烈地討論各種防治果實蠅的方法,冷不防蹦出一句:「現在科技進步,病蟲害也跟著進步了!」江再郎和農友哈哈大笑,背後卻帶著難以言說的苦澀。

即使政府每年花了上千萬經費防治,但果實蠅卻不減反增,江再郎說,十多年前就算沒套袋,到了8、9月還是可以收得到芭樂,現在連鳳梨、香蕉都被叮了。果實蠅氾濫的禍首來自果園周遭不斷增加的廢棄耕地、雜樹林,由於政府多年來鼓勵休耕,加上老農相繼過世,許多乏人照顧的耕地大量變成病蟲害的溫床,缺少全面性的防治政策根本無法杜絕果實蠅的氾濫。

監測只是第一步,區域防治才是關鍵

監測系統為防治果實蠅寫下新頁,但真正的挑戰卻正要開始。林子翔強調,這套系統的功能是監測和預警,後續防治才是解決果實蠅的重要關鍵。經過多年來的監測,他們發現果實蠅大多住在果園30公尺附近的雜樹林,而且具有一定的方向,依靠個別農民打游擊只是事倍功半,若要從根本防治有賴政府和農民區域性的配合。

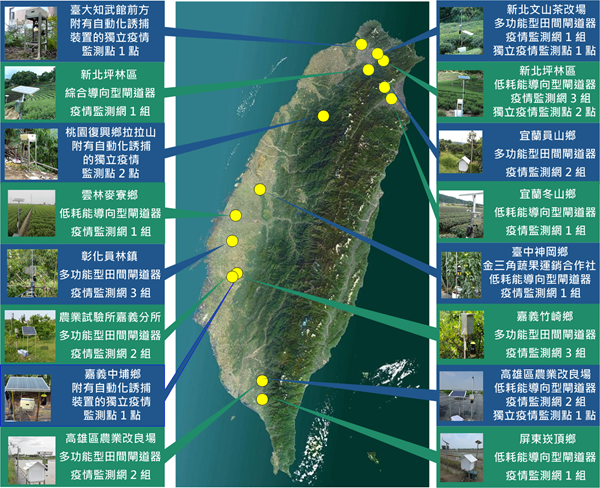

台大團隊已在全台部署20多個監測系統,頗受農友好評,科威特、美國、歐洲等國也都表達高度的興趣,不過歐美多是地中海果實蠅,只要解決品種問題,這套系統要外銷全世界指日可待。對比國外的熱烈歡迎,台灣農政單位卻顯得有些冷淡,寧願每年花上千萬經費用人工計數,不僅效率低落,也無法真正掌握果實蠅的棲息環境,對症下藥。

以一支監測點1.5萬的費用來算,江再郎四分多的芭樂園裝了十支,總價就高達15萬,若非配合實驗,一般農民確實很難負擔得起,雖然儀器量產後價格會比較親民,但研究團隊坦言,要全面普及還是有賴防疫單位的協助。

林子翔表示,果實蠅是台灣水果出口的頭號殺手,目前監測系統主要出路在高價值的溫室水果,以番茄為例,目前要出口多半必須經過燻蒸處理,確保沒有果實蠅幼蟲,若能結合產銷履歷,搭配監測數據,未來要出口至國外或許能減少繁複的檢驗手續,提高台灣水果的競爭力。

除了果實蠅,研究團隊也開發出斜紋夜蛾的監測系統,可望抑制這個葉菜類最惡名昭彰的天敵。台灣高科技農業領先全球,但產官學仍必須合作才能將效益落實在農民身上,在各國爭相讚揚台灣奇蹟之際,政府也該回頭看看一直在這塊土地上閃耀的台灣之光。

誘捕盒中放置甲基丁香油吸引雄性果實蠅,紅外線計數資料會傳送到上方的分析器

監測系統發現半小時內果實蠅數量超過十隻,會立即發簡訊到農民手機,提醒他們做好防護措施

透過紅外線計數,傳輸到田間監測平台,經過監控中心的分析後,可以在十秒鐘內發佈資訊到農民手中(圖:台大江昭皚教授團隊提供)

全台灣共有20多個監測系統,全部配備太陽能發電自給自足(圖:台大江昭皚教授團隊提供)

-293x293.jpg)