立法院臨時會將審查自由經濟示範區特別條例草案,昨日多位農經學者、農民齊聲反對開放管制的八百三十項中國農產品進口來台,主張應刪除自經區「農業加值」相關的五項條文。農委會回應表示,「請理性看待示範區農業加值政策」。

開放管制的中國農產品來台 農民:有先問過我們嗎?

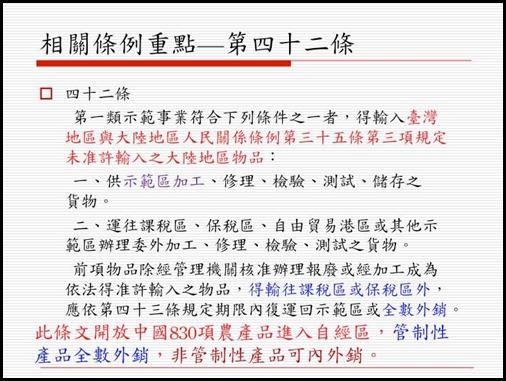

自經區條例第四十二條,是民間與農委會在農業加值方案上激烈駁火的戰地條文。此條文開放原先禁止來台的八百三十項中國農產品進入自經區,引起民間強烈質疑,苗栗灣寶農民洪箱說:「政府只想著開放中國農產品進來打擊國內農民,官員應該下台。」宜蘭稻農吳佳玲則質疑,自經區開放中國農產品來台,並掛上MIT外銷,「這根本是要台灣農民替中國農產品背書,政府有先問過台灣農民嗎?」

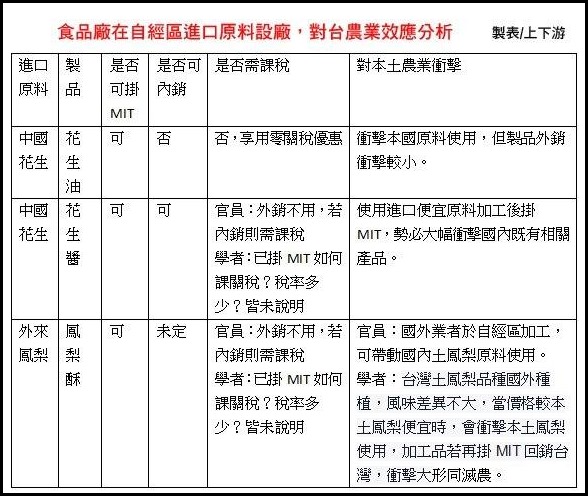

開放中國農產品進入自經區,若流入台灣境內,低價的中國農產品將取代台灣農產品,衝擊台灣農業。此外,自經區內使用中國農產品作為加工原料,加工後的食品標示MIT出口,若品質欠佳也將影響台灣品牌信譽。第三,若中國農產品全數在自經區加工後出口,由於目前並未要求廠商使用國內農產原料,台灣農產原料也將被中國農產品取代。

國外原料衝擊台灣農產 農委會:將訂定審查機制

中興大學農業政策中心教授陳吉仲認為,農委會主委多次強調國外原料只有進入自經區,不會流通到台灣境內,「這是在玩文字遊戲和公然說謊」。

根據自經區第四十二條,台灣將開放管制的八百三十項中國農產品進入自經區做加工使用,若生產出來的食品屬於管制性產品,需全部外銷,若是非管制性產品,則可內外銷。

陳吉仲舉例說,中國的花生目前為禁止進口的農產品,但是若自經區的食品加工業者以免關稅進口低價的中國花生,若製成屬於管制性農產品的花生油,則需全部外銷,但是若製成屬於非管制性農產品的花生醬,外銷內銷都可以。如此以來,中國農產原料加工後的食品,仍然可以進入國內市場。

農委會昨日發佈新聞稿回應,國外原料進入自經區加工後的產品,若為管制性產品應全數外銷,「業者如果只用管制性原料,且其產品也屬於管制性者,則必須全數外銷,並無所謂全區開放的說法,請相關學者及專家務必瞭解。」

「身為農業主管機關,有責任及義務維護國內農業發展,並非如外界所說,政府只是空口白話。」農委會強調,將訂定審查機制做事前的把關,包括產品是否以外銷為主、是否與國內契作、使用管制性原料是否將使國內原料被取代等因素納入審查原則。

農委會的回應,並未回答陳吉仲提出的問題「請問以中國為原料所加工之產品,是否有進入國內市場?」陳吉仲認為,避免衝擊本土農產品的方法,就是刪除自經區四十二條。

台大生機系退休教授謝志誠批評,政府急忙推動自經區,並且開放管制的中國農產品輸入台灣,這是做大「加工業者」的餅,為「中國農業」加值。

學者主張應優先使用在地農產原料

屏東科技大學農企業管理系系主任陳淑恩直指自經區是「荒謬的政策」,農委會強調台灣的食品加工技術優良,要搭配國外進口原料加工後銷往海外,但是為什麼不用台灣的農產品來做加工呢?

台灣農村陣線秘書長蔡培慧也提醒,如果台灣食品加工的農產原料不足,「不要忘了,台灣還有二十七萬公頃的休耕農地,可以拿來生產食品加工的農產原料。若不足再從國外進口,如此才符合經濟發展過程中的分配正義。」

蔡培慧認為,若農委會主委陳保基一直為資本家做打算,不顧台灣農民的心聲,「建議他辭去農委會主委一職,去當經濟部長比較適當。」

昨日記者會最後,多位農經學者也呼籲,請農委會舉辦公開的辯論會,將自經區農業加值的相關條文一次討論清楚。對於民間的訴求,農委會回應:「請勿再以先入為主的想法或是反中意識阻擋可能為農業帶來轉機的政策,請理性看待示範區農業加值政策。」

這些官員的邏輯很簡單,只要對中國有利的,他們一定做,積極的做,管你台灣百姓死活,任何政策都一樣。當然,台灣人自己要負責,明知這個K黨爛,還要選牠,被當白痴搞死活該